本当に自転車に乗れてるの?

いつの間にか、ロードバイクの乗り方は上手くなった気がしていた。ただ、それは単なる思い込みだった。

CXやMTBを走れば走るほど、テクニックが可視化され否応にも下手だとわかる。スタンディングなんて10秒もできなかったし、なんならスタンディングで壁打ち練するまでは、バイクを後ろに移動させることすらできなかった。

サーカスでクマが自転車に乗るのと同じように、自転車の上でペダルをこぐだけしか出来ていなかったのだ。

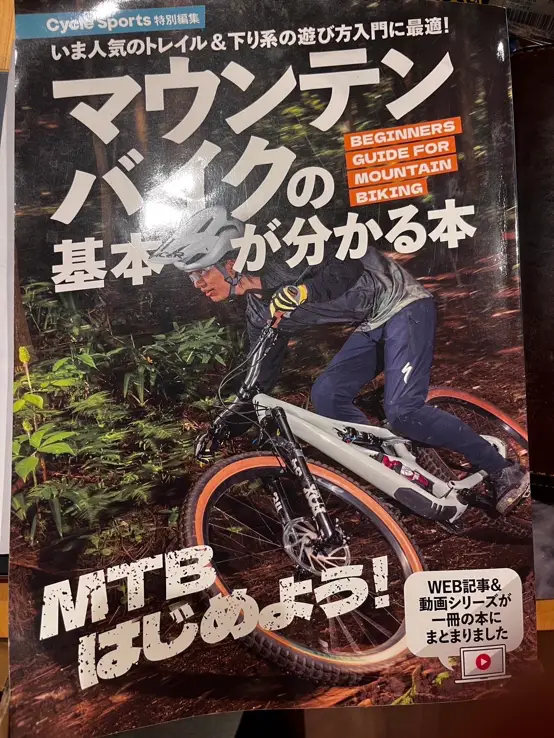

自転車の乗り方の基礎を学びたいなぁ、と思っていた時に1冊の本「マウンテンバイクの基本が分かる本」に出合った。ロードバイクではないが、MTBの基本的な乗り方からバニーホップ、ジャンプなど、ノウハウを網羅的に知ることができる貴重な一冊だ。

¥1,567 (中古品)

MTBといえど、ロードバイクやシクロクロスにもそのノウハウが生かせる内容になっている。

最近書かれた日本語のMTBの入門書はほとんど無かったが、欲しいと思っていたタイミングで本書が出版されたことに運命的な出会いを感じた。

MTBで必要な複数のことがらを、一連の体系の中に組み込んで扱った書籍はほとんどない。体系立ててMTBを教わってみたいと考えていたが、本書がまさにその内容で構成されていた。

偶然の出会い

この投稿をInstagramで見る

本書で登場するのはプロライダーの板垣 奏男さんだ。MTBの本場カナダのウィスラーで過ごし、トロントにあるインドアMTBパークJoyride150でジャンプやトリックを磨いた。機材の造詣も深く、スペシャライズド公式のMTBバイクレビューで度々登場していることでも知られている。

サイクルスポーツの連載企画「MTBはじめよう!」でとてもわかり易い内容でライディングテクニックを紹介しているのでずっと見ていた。書籍の内容のみならず、記事が動画と連動している。動画で奏男さんが話す技術解説がわかりやすく、直接ご本人から教わってみたいなとずーーーっと思っていた。

月日は経ち、運命か、偶然か、不思議なご縁があり奏男さんのご兄弟である響さんと(知らずに)偶然繋がることができた。そして、あれよあれよという間に、板垣さんご兄弟と走る貴重な機会に恵まれることになった。

この超展開に、自分自身が驚いていたのは言うまでもない。

というわけで、なんとかスケジュールをやっつけて菖蒲谷耐久MTBレースの翌日、始発で新幹線に乗り込んだ。神奈川県は小田原のMTBパークフォレストバイクさんで、MTBの基本やトレイルでの走り方を、書籍の内容と同じように学んできた。

プロライダーの方から教わったことを忘れないように、今回記事としてまとめておこうとおもう。具体的な内容は書籍で確認してほしい。そして、Youtube動画で実際の動きを合わせて見るのがいいと思う。

ニュートラルポジション

基本動作の導入部分でもあり、MTBにおいて最も重要なのがニュートラルポジションだという。MTBは基本的にバイクに立って乗る。座っているのは、坂を淡々と登る時に使うぐらいだ。MTBはほとんどの時間をバイクの上に立って過ごす。

しかし、どこに、どうやって立てばよいのかまったく理解できていなかった。そして、自分が乗れているのかすら怪しい状況だ。

「バイクの上にどうやって立つか」を考えたとき、地球の重力がライダーをどの方向に向かって引っ張っているのかを感じるところから始まる。

まずは、自転車からおりて考えてみる。人間が直立しているときは、重力が身体を地球の中心方向に向かって引っ張っている。引っ張りに対して人間は立っている。そのとき、足裏は地面と設置し重力とは反対方向に踏ん張り続けていることで立つことができる。

ニュートラルポジションの際も、重力がライダーを引っ張っていることは変わらない。自然の法則は、地球の上に存在するあらゆる物体に対して平等に働く。この時、間違いなく重力がライダーを引っ張っているのだが、「立っているとき」と「バイクに乗っているとき」とでは状況が異なっている。

- 足の設置点がペダルにある

- 手の設置点がハンドルにある

- 地面の設置点がタイヤにある

その他の観点でポジションや機材などの違いもあるのだが現時点では割愛する。この状態において、バイクのどの位置に自分の体を置くのかがニュートラルポジションで重要になってくる。

ニュートラルポジション

動作に入る前に、バイクを平地に置いたときにBBとフォークコラムに重力方向に対して垂直な線を頭の中でイメージする。

ニュートラルポジションを端的に言うと、この線に対しておヘソをBBの真上に、顔(あご)の位置をフォークコラムの真上に置く。脚はリラックスして伸ばして立つようにする。これでニュートラルポジションは完成だ。

純粋な気持ちで教わると「なるほど、そうなのか」と思った。しかし、この動作で疑問に思ったことがある。ハンドルとペダル(BB)にどれくらいの割合で負荷を乗せればよいかだ。

伺ったところ「乗り方によって変わる」と明確な割合は無いが(何でも数値で表そうとする私の悪い癖だ)、主にBBに体重を乗せてハンドルへの負荷はほどほどに、数値でいうなら7:3ぐらい。という話だった。

ニュートラルポジションはシンプルながらとても奥が深い。ポジションやバイクのセッティングの影響を多大に受ける。バイクサイズ(フロントセンター、リーチ、スタック)、ステム長、ステム高さ、ハンドル幅、ハンドルライズ、バックスイープなど様々な機材のジオメトリが影響してくる。

ある意味、ニュートラルポジションで過ごしやすい位置こそが、バイクをセッティングするのに適した位置とも言い換えられる。とはいえ、例えばXCOは登りも重要になってくるので、何を犠牲にするかはライディングスタイル、すなわち先ほどの話の通り「乗り方によって変わる」ということなのだろう。

レディポジション

レディポジションで、ビビりながら手をハンドルから離してみる

レディポジションは、コーナーリングやドロップオフ、ジャンプなど動作に入る前の準備(レディ)となるポジションだ。実際はサイスポの記事のほうがわかりやすいので参照してほしい。

レディポジションはニュートラルポジションを取ることから始まる。ニュートラルポジションではBBから重力に対して垂直に延ばした線と、同様にフォークコラムから重力に大して垂直に伸ばした線から、おへそとあごの位置をセットした。

このニュートラルポジションの位置を起点として、両腕と両脚を縮めながら体全体をに地面に向かって下げていく。下げる度合いは乗り方や機材によって変わるので、臨機応変に縮む深さを変える必要がある。

最大どこまで下げられるかはドロッパーポストや、ジオメトリ、サドル形状によって変わるが自身のバイクで、バイクのどこまで下がることができるのか、その最大値を把握しておくことも重要だ。

肘や膝を曲げていくと可動域を使って余裕ができる。その可動域を使ってさまざまな動作を行うことができるようになる。

ここでも重要なのが、BBとフォークコラムから垂直方向に向かう線を意識することだ。

MTBをやっていると下りで腰を後ろに引きすぎてしまうことがある。そう教わった人も多いはずだ。しかし、リアタイヤに刺さるほど腰を引きすぎてしまうと、腰の位置や顔の位置がBBとフォークコラムの垂直な線から外れてしまう。そのため、フロントタイヤから圧が抜けてしまいコントロール性が低下する。

逆に、あごが前に出すぎてしまうのも良くない。重心が前に行き過ぎる。路面状況と斜面の角度に合わせて、BBの位置でヘソ、フォークコラムの位置で顔が重力に対して垂直方向に位置するようにうまく移動し調整する必要がある。

下りや登りなど勾配が変化する状況においても、BBとフォークコラムに対して垂直方向にヘソと顔を配置することは変わらない。

登りでは、リアタイヤよりもフロントタイヤのほうが高くなる。すなわち、BBの位置よりもフォークコラム上部の位置のほうが高くなる。このような勾配変化に対して、ライダー自身はどのような位置に移動すればよいのだろうか。

何も考えず平地と同じように乗り続けていた場合を考えてみよう。バイクの傾きと合わせてライダーものけぞるように移動してしまう。そうすると、BBから垂直に引いた線に対してヘソは後ろ方向に外れ、顔の位置もフォークコラムで垂直に引いた線から後ろに外れていく。

平地のままの位置では、重力に対して垂直に引いた線からずれてしまうのだ。では登りでBBとフォークコラム上部の位置にヘソと顔を移動すするためには、斜度に合わせて前側に移動すればいい。サドルの先端に向かってヘソを移動するイメージだ。

顔もフォークコラムに近づく。重さがある頭と体を前に移動するためには、ハンドルを引く必要がある。これまで登りでハンドルを引く動作を無意識に行っていたが、厳密には垂直な線から外れないように身体を移動させるための動きと表現したほうが正しそうだ。

下りも考え方は同じだ。バイクが下り坂に入ったとき、リアホイールよりもフロントホイールの位置が下がる。BBよりも、フォークコラムの位置のほうが下がる。同じく、平地と同じポジションのまま突っ込んでしまうと、BBとフォークコラムから垂直に引いた線よりも前に行き過ぎてしまい前転する。

しかし、下りの場合は前に体を移動するのが怖いので、無意識に後ろ側に体を引きすぎてしまう。体が後ろに引きすぎてフロントホイール側から圧が抜けるのでコントロールが不安定になる。そのため、大きなドロップオフに入る前は事前に先を覗き込んでからバイクを送り出すような動作をする。

そうしないと、ドロップオフに入る前の始めの段階からすでに体が後ろに位置してしまい、さらに下りでバイクは下がっていくが、ライダは後方に取り残されてしまう。当然、垂直な線からズレる。

富士見の岩場は怖かったが、始めに覗き込んでから下った。もう少し早く原理を理解しておきたかったところだが、レディポジションの重要性を改めて認識した。

注意点としては、肘と膝をできるだけ同じ量だけ均等に曲げていくことだ。腕や脚のどちらかが極端に下がってしまうことが無いように、背中のラインが常に一定に保たれたまま重力方向に下がっていくイメージだという。

セルフステアリングの理解

ここで、一旦自転車から降りてバイク特有の挙動を確認する。サドルの後ろを持って歩くとバイクはまっすぐ進むが、横に傾けるとハンドルが切れてバイクは曲がり始める。ハンドルには一切手を触れず、バイクの傾きだけで十分に曲がるのだ。

この動きを理解しつつ、あえてバイクを傾けバイクが曲がりたがっているのにも関わらず、わざと真っすぐ走る方法を行ってみることにした。さて、何がわかるのか。

バイクを傾けて、まっすぐ進む

バイクを傾けるとセルフステアリングでタイヤが内側に入り込んでいき、あわせて追従するようにハンドルも自動的に切られる。結果、バイクは曲がっていく。

では、バイクを傾けつつ、真っすぐに進むためにはどうしたら良いのだろうか。単純にハンドルを動かさなければ良いのだが、厳密にはハンドルが切れていく方向と逆方向の力を左手と右手で加える必要がある。

この時重要なのは、バイクがどう動きたがっているのかを感じることだ。具体的にはバイクの傾きと合わせてハンドルも”勝手に”切れていく。このハンドルが切れていく動きに対して、左手や右手でハンドルを前に押したり後ろに引いたりすることで、ハンドルが切れる量を調整する。

このトレーニングは、UCI DHワールドカップ優勝5回をアーロン・グウィン氏のコーナーリングテクニックでも登場する。2015年のWCでスタートラインでチェーンが切れ、レースではペダリングなしで走り優勝したMTB乗りなら誰もが知る伝説のライダーだ。

この動画はレジェンドの末政 実緒選手もシェアしておりその時に知った。今回の板垣さんのレクチャーの組み立ても、ほぼこの動画の流れと同じ組み立てになっている。

私がこのような記事を書くと「基本的だ」と馬鹿にする方もいらっしゃるかもしれない。しかし、世界のトップライダーがこのような基礎練を紹介する動画が無料で見れるとは、良い時代になった。

バイクを傾けて曲がる

アーロン・グウィン氏のコーナーリングテクニックでも引き続き同様のテクニックが登場する。

これまで、自転車のコーナーリングなんて誰でもできると思っていた。しかし、シクロクロスやMTBを始めてからコーナーリングほど難しいものはないと心底思っている。特にMTBはなぜ曲がれているのか全く理解できていない。

その手立ては、バイクを傾けるところから始まる。基本的なポイントは以下の通りだ。

- バイクを傾ける

- 外足を伸ばして腰を乗せる

- 腰を曲がりたい方向に向ける

- 肩(胸)を曲がりたい方向に向ける

ハンドルを切る動作が無いのが面白い。しかし、この動作でひとつ疑問がある。これまでトレイルを走る時は「ペダルを水平にする」という動作を教わってきたし、実際そうしていた。しかし、外脚は6時の位置まで真下に落とし腰を乗せるという。

ペダルを6時の位置まで落とすとペダルヒットする恐れもある。実は海外のコーナーリングスキルトレーニングで同じ動作が紹介されているのだが、非常に重要な動作であり身に着ける必要がある動きだ。そして、その先にはペダルを水平にする動作がある。

私は、基本動作を飛ばしてなんとなくペダルを水平にして走っていた。詳しくは以下のyoutubeや板垣さんの動画から答えを見つけてほしい。

まとめ:やっと曲がる動作を覚えた・・・

ここまでの動作は、「バイクの上に立つ」「バイクの上でかがむ」「バイクを傾ける」「バイクで曲がる」の動作だけだ。やっと曲がるという原理を理解しただけだ。身についたとは言えない。書籍ではまだ序章2割弱過ぎた程度だ。続きは書籍を購入してバイクの乗り方を学んでみてほしい。

MTBのみならずロードやシクロクロスにも生かせるはずだ。何の気なしにバイクに乗っていた方や、MTBを始めたい人にはぴったりの1冊になっている。