近年、サイクリングコンポーネント市場、特にハイエンド機材においては、大手ブランドに伍して新たな価値を提案する新興ブランドの台頭が著しい。

その中でもCybreiは、最先端の素材や技術と製造プロセスを駆使し、軽量性と剛性を高次元で両立させたカーボンクランクを生み出している。同社は大手パワーメーターブランドやプロライダー、ハイエンドを求めるアマチュアサイクリストの間で急速に注目度を高めているブランドである

今回の記事は、Cybreiカーボンクランク、特にそのフラッグシップモデルと目されるGP-3シリーズ(24mmチタンスピンドル版)に焦点を当てた。その技術的特長、ワールドツアーレベルでの使用実績、そして何よりも実際にペダルを踏み込んだ際に何を感じるのか、という点を多角的に検証していく。

Cybreiが市場に投入したこの製品が、既存のクランク勢力図にどのような影響を与え得るのか、その可能性も見定めたい。

Cybreiは、先進的な素材(T1000カーボン)や洗練された製造プロセス(EPS Dual-airway)を採用し、軽量性と高剛性という相反する要素の両立を目指している。

タデイ・ポガチャル選手のようなトッププロによる使用実績や、SRMのような高性能パワーメーターブランドによる採用は、Cybreiがハイエンド市場のトップを目指す姿勢の表れかもしれない。

3年という開発期間とUCIコンチネンタルチームによるテストは、単なる「ジェネリックな」カーボン製品とは一線を画し、品質と性能の確証にかける同社のこだわりを示唆している。

もっとも、一部のユーザーからは他の中国メーカー製品とのデザイン上の類似性を指摘する声もあるが、これはCybreiが真のイノベーションと品質で評価を確立しようとする試みの一側面とも捉えられる。

本レビューでは、Cybreiが新興メーカーでありながら、確立された巨大ブランドに比肩しうる、あるいはそれを凌駕するパフォーマンスを、競争力のある(ただし依然としてプレミアムな)価格帯で提供し得るのか、という点についても深く掘り下げていく。

なお、本記事は2.3万文字ほどある。何回かに分けて読むことをおすすめする。

Cybrei カーボンクランク:技術の全貌

Cybreiカーボンクランクの性能を理解する上で、その根幹を成す素材、製造プロセス、そして設計思想を詳細に把握することは不可欠だ。見た目は「どこにでもある中華クランク」だが、素材、製法などはCybrei独自の技術が盛り込まれている。

素材と製造プロセス:T1000カーボンとEPS Dual-airway製法

Cybreiクランクアームの材料には、日本の東レが製造する高弾性率(High-modulus)カーボンファイバー「T1000」が採用されている。このT1000カーボンは、航空宇宙産業をはじめとする最先端分野での使用実績が豊富な材料だ。

極めて高い引張強度と弾性率が特徴で、高い強度および剛性の両立が追求されている。それゆえ、クランクアームにおいて最適な素材で、軽量性と、ペダリングパワーを余すことなく伝達することが期待できる。

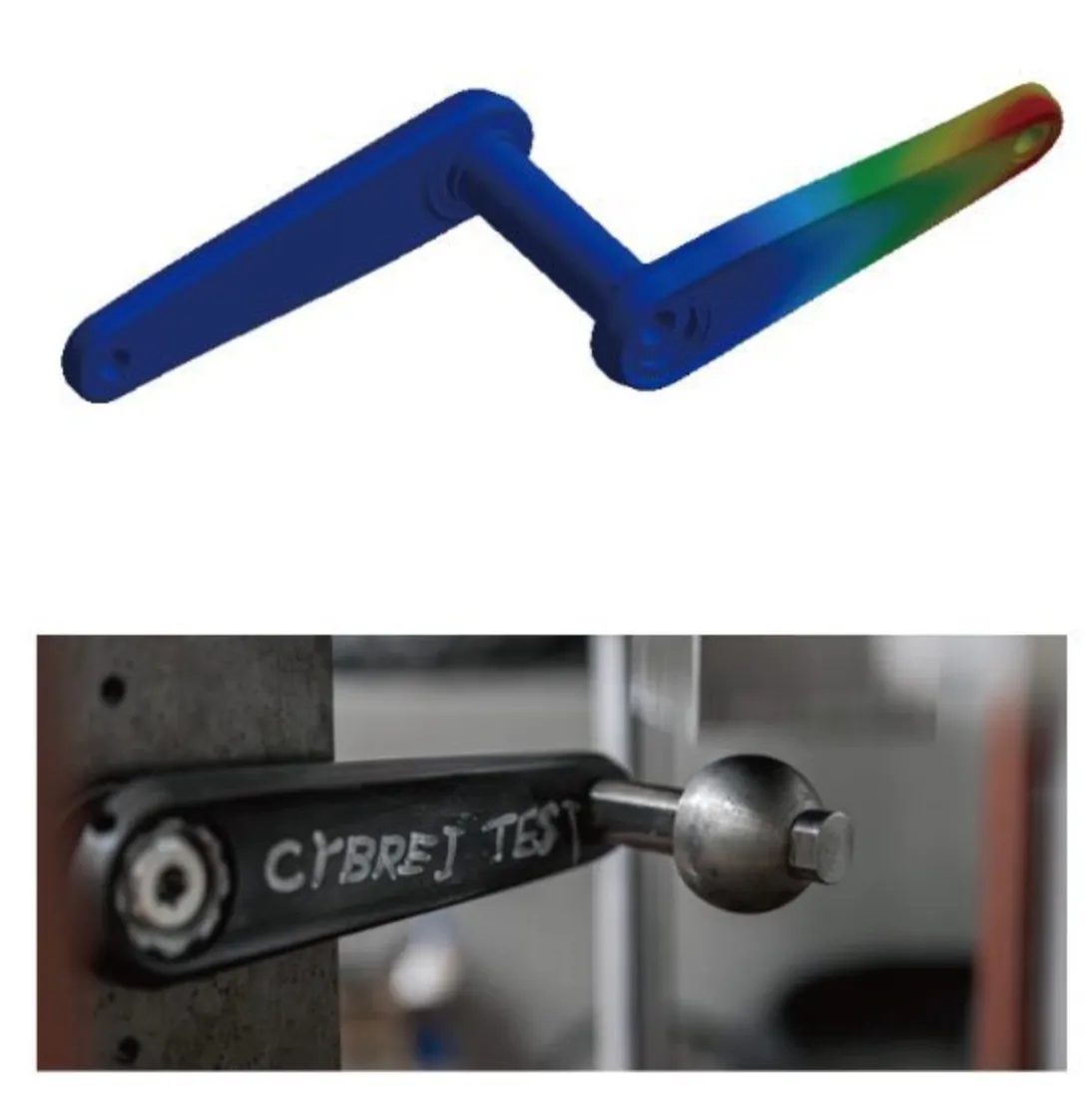

製造プロセスにおいて、「EPS Dual-airway internal molding process」と呼ばれる独自技術が用いられている。

補足:EPS Dual-airway internal molding processとは、中空カーボン製品を成形する際に用いられる先進的な手法のこと。製品内部に、内部構造を精密に再現した発泡ポリスチレン(EPS)製の中子(マンドレルとも呼ばれる)を配置する。

このEPS中子の周囲に、プリプレグ(樹脂を含浸させたカーボンシート)を設計通りに積層していく。その後、金型に入れ加熱・加圧することでカーボンを硬化させ、製品形状を賦形(素材を削らずに、製品を形作る加工方法)する。

成形後、EPS中子は熱分解などにより除去され、中空構造が完成する。このプロセスにおける「Dual-airway(二つの気道)」というCybrei独自の工夫は、成形中にEPS中子内部およびカーボン積層間に発生するガスや、余剰樹脂を効率的に排出するための経路を確保できる。

これにより、複雑な中空構造の内部においても圧力と温度をより均一に制御することが可能となる。ボイド(空隙)やドライスポット(樹脂不足部)といった積層欠陥の発生を抑制できる。結果として、軽量化(余分な樹脂の排除)、より均質で高密度なカーボン構造の実現、そして設計通りの剛性と強度を安定して達成することが期待できる。

標準的なEPSモールディングはカーボンコンポーネント製造において一般的な技術である。しかし、Cybreiが「Dual-airway」を強調するのは、内部の圧力制御と樹脂排出をより高度に管理し、製品の品質を一層高めるための改良が施されていることを示唆している。

この製造プロセスは、軽量化(余剰材料や空隙の最小化)と、高密度で均質なカーボン構造による安定した高剛性の実現に貢献している。

実際に、本技術によりクランク剛性が12%向上したと謳われているが、その比較対象は明示されていない。しかしながら、製造プロセスの改良が具体的な性能向上に結びついているという事実は注目に値する。

この製造技術は、単なるマーケティング用語に留まらず、Cybreiの製品が掲げる「卓越した重量比剛性」という価値提案を実現するための鍵となっていると言えるだろう。

重量と剛性:公称値と実測値

Cybreiクランクの性能を語る上で、重量と剛性は最も重要な指標となる。

Cybrei GP-3シリーズの公称重量(クランクアームとスピンドルの合計)は以下の通りだ。

- CYBREI GP-3 DUB:320g

- CYBREI GP-3 24mmチタンスピンドル:335g

これらの数値は、玉石混交のハイエンドカーボンクランク市場において最軽量クラスに属する。参考として、主要な競合製品の重量を挙げると、Shimano Dura-Ace R9200(50/34Tチェーンリング付き)が約685g、SRAM RED AXS DUB(E1世代、アームのみ)が約371gだ。

超軽量クランクの代表格であるTHM Clavicula SE(アーム+カーボン製スピンドル+スパイダー)が293gである。この比較からも、Cybreiクランクの軽量性は際立っている。

剛性 (Stiffness)

Cybreiは、自社クランクの剛性を101.5 N/mmと公表している。

クランク剛性(Stiffness)とは、ペダリング時にクランクアームやスピンドルに荷重が加わった際、それらがどれだけ”変形しにくいか”を示す指標である。ただし、明確な実験ルールや基準がなく、各社が独自ルールに基づいて算出している。

一般的には、クランクアームの先端(ペダル取り付け部付近)に一定の荷重を加え、その際のたわみ量(変形量)を計測することで評価する。N/mm(ニュートン/ミリメートル)という単位で表される。

この数値が高いほど剛性が高く、ライダーのパワーを効率的に推進力に変換できるとされる。一方で、過度な剛性は路面からの微振動を伝えやすくなり、乗り心地を損なう可能性も指摘されている。剛性と快適性のバランスが重要なのだ。

この101.5 N/mmという剛性値は、非常に難しくとらえどころない値ではある。実際の走行フィーリングにどのように影響するかは後の「実走インプレッション」で詳述する。

Cybreiは製品の軽量性を強く打ち出しているが、公表されている101.5 N/mmという剛性値もまた、注目すべき数値である。

しかしながら、自転車部品、特にクランクセットにおいて、クラス最高レベルの軽量性と、クラス最高レベルの剛性を同時に達成することは技術的に極めて困難だ。そんな、都合の良い話はどこにもないのだ。

多くの場合、何らかの妥協を伴うか、あるいはTHM Clavicula SEのような超高価格帯の製品に見られるような特殊な設計や素材が必要となる。

Fairwheel Bikesが過去に行ったクランク剛性テストでは、ハイエンドクランク間でもたわみ量には幅があることが報告されている。必ずしも「最も剛性が高い」製品が全てのライダーにとって「最良」であるとは限らない。

そして、たわみによるエネルギー損失も限定的である可能性が示唆されている。

したがって、インプレッションや実際の走行テストではこの重量と剛性のバランスを批判的に検証する必要がある。公称値である101.5 N/mmという剛性は、重量を考慮した場合に他のクランクのFC-R9200や、SRAM RED D1などと比較して真に競争力があるかだ。

そして、それがライダーの体感するパワー伝達効率や、潜在的な長期耐久性への懸念、あるいは乗り心地のニュアンスとどのように関連しているのかも確認する必要がある。Cybreiが謳う「強度と軽量性において他のクランクを凌駕する」という主張は、慎重な評価が求められる。

24mmチタンスピンドルモデル:シマノ互換とベアリング寿命

Cybrei GP-3シリーズの中でも、24mm径のチタン製スピンドルを採用したモデルは、シマノ製コンポーネントを使用する多くのサイクリストにとって注目すべき選択肢になっている。このモデルは、単なる互換性確保に留まらない、実用的な利点を提供する設計思想が見て取れる。

スピンドル素材にチタン合金を採用したことは、軽量化への貢献が大きい。チタンはスチールと比較して比重が約60%と軽量でありながら高い強度と優れた耐食性を有する。高性能クランクのスピンドル素材として理想的な材料なのだ。

これにより、シマノHollowtech II規格の24mm径を維持しつつ、システム全体の軽量化と、剛性の確保を両立している。

補足:24mm径スピンドルは、シマノ社がHollowtech IIクランクセットと共に提唱し、ロードバイクコンポーネント市場で広く普及している規格だ。

このスピンドル径は、BSA(ネジ切り)、BB86/PF86(圧入式)といった多くのフレームのボトムブラケット(BB)シェル規格との間で良好な互換性を持つ。

特に、BB86やBSAのような比較的幅の狭いBBシェルにおいては、SRAM DUB(28.99mm)やBB30(30mm)のような大径スピンドルと比較して、BB内部のベアリングボールをより大きく設計する余地が生まれる。

一般的に、ベアリングボールが大きいほど負荷容量が高く、耐久性も向上する傾向にあるため、この点はベアリングの長寿命化に寄与する可能性がある。

昨今のカーボンクランクは29mm(DUB)や30mmシャフトの製品が多い。Cybrei 24mmチタンスピンドルに限らず、24mmシャフトはBB86やBSAシェルにおけるベアリングの早期摩耗問題を改善する可能性が期待されている。

これは、29mmや30mmの大径スピンドルを比較的小径なBBシェルに組み合わせる際に生じやすい問題だ。昔ながらの24mmシャフトは、ベアリングへの負荷増大という課題に対する一つの解決策になっている。

重量面では、Cybrei DUBスピンドル版と比較して15g増の335gになる。しかし、シマノユーザーにとってみれば、BB交換の手間やコストなしに高性能カーボンクランクへアップグレードできる。

そして潜在的なベアリング寿命の向上という実用的なメリットは、この重量差を補う価値を提供している。

この24mmチタンスピンドル版の存在は、Cybreiの市場戦略において重要な意味を持つ。ハイエンドロードコンポーネント市場においては、依然としてシマノ製ドライブトレインおよび24mm BB規格のユーザーが大きな割合を占めている。

Cybreiが、単なるDUB版の派生としてではなく、特定のBB規格における既知の問題(大径スピンドル使用時のベアリング早期摩耗)に積極的に対応した製品を投入したことは、戦略的に極めて賢明な動きと言えるだろう。

チタンというプレミアム素材をスピンドルに採用したことは、アルミニウム製DUBスピンドルと比較して価格上昇の要因とはなる。しかし、軽量性を追求しつつ、この特定の事象における耐久性を重視する目の肥えたユーザー層にとっては、強く訴求する設計だ。

この24mmチタンバージョンは、単に互換性を広げるだけでなく、見識あるユーザーやヘビーユーザーが認識している問題に対する具体的な技術的解決策を提示している。これにより、SRAMユーザーやBB交換をいとわない層を超えて、より広範なサイクリストへと拡大するだろう。

Qファクターとチェーンライン

Cybreiクランクのジオメトリと互換性は以下の通りだ。

Qファクターの公称値は148mmだ。これは現代のロードバイク用クランクとしては標準的、あるいはやや狭めの値といえる。空力性能や効率的なペダリングフォームを意識した設計思想がうかがえる。

補足:Qファクターとは、左右のクランクアームのペダル取り付け面間の距離を指す。この数値が小さいほど、ペダル間のスタンス幅が狭くなる。一般的にロードバイクでは145mmから150mm程度のQファクターが多く見られる。

狭いQファクターは、前面投影面積の縮小による空力的な利点や、一部のライダーにとってはより自然で効率的なペダリング感覚を提供すると言われている。しかし、最適なQファクターは個人の骨格(特に股関節幅)やペダリングスタイル、シューズやクリートのセッティングとの適合性に大きく左右される。一概に”狭い方が良い”とは言えない

なお、SRM Originパワーメーターに組み込まれたCybrei DUBクランクアームの場合、Qファクターは150mmまたは151mmとの記載がある。これはCybrei単体クランクの148mmと若干異なるが、SRM独自のパワーメータースパイダーの設計や厚みが影響している可能性がある。

24mmチタンスピンドル版のチェーンラインは44.5mmだ。DUBスピンドル版では45.0mmとされている。これらの値は、現代のロードバイク用11速および12速ドライブトレインにおいて標準的な範囲内にある。

補足:チェーンラインとは、フレームの中心線からフロントチェーンリング(ダブルチェーンリングの場合はインナーリングとアウターリングの中間点、シングルチェーンリングの場合はそのチェーンリングの中心)までの距離を指す。

理想的なチェーンラインは、リアスプロケット群の中央(多段変速の場合)とフロントチェーンラインが一致することであり、これにより変速性能の最適化、ドライブトレイン全体の効率向上、そしてチェーンやスプロケット、チェーンリングの摩耗低減が期待できる。

CybreiクランクのQファクター(148mm)およびチェーンライン(44.5mm/45mm)は、Shimano Dura-Ace R9200(Qファクター148mm、チェーンライン44.5mm )やSRAM RED AXS(チェーンライン45mm )といった主要メーカーの製品とほぼ同等だ。

Cybreiのクランクは、標準化されたジオメトリを採用している。これにより、幅広いフレームとの互換性や、ライダーが期待するペダリングやポジションが確保できる。

パワーメーターのSRMバージョンで見られるQファクターのわずかな差異(150/151mm対148mm )は興味深い設計の差異だ。

ベースとなるクランクアームの形状は酷似しているものの、最終的なQファクターはスパイダーの設計(SRM独自のスパイダー対CybreiのEaston CINCH互換スパイダー)によって影響を受ける可能性を示唆している。

したがって、ユーザーは、特にSRMパワーメーターのような特定の構成を選択する際には、最終的なジオメトリにわずかな変動が生じ得ることを理解しておく必要がある。これは、クランクアーム単体ではなく、クランクセット全体(アーム+スパイダー+スピンドル)として考慮することを意味している。

スピンドルインターフェース:Easton CINCH

Cybreiカーボンクランクは、スパイダーまたはダイレクトマウントチェーンリングを取り付けるためのインターフェースとして、Easton CINCHシステムを採用している。

補足:Easton CINCHシステムは、元々Race Face社によって開発され、同社および傘下のEastonブランドのクランクセットに採用されているマウント規格だ。

このシステムの特徴は、ドライブ側のクランクアームとスパイダー(またはダイレクトマウントチェーンリング)を、専用のロックリングを用いて固定する点にある。

これにより、比較的容易な着脱作業と、多様なオプション(1x用スパイダー、2x用スパイダー、ダイレクトマウントチェーンリング、パワーメーター内蔵スパイダー)への換装が可能となる。ライディングスタイルや目的に応じて、ドライブトレインの構成を柔軟に変更できるというメリットがある。

このEaston CINCHインターフェースの採用により、Cybreiクランクは、Cybrei純正のスパイダー(110mm BCD 4ボルトタイプ )やチェーンリングだけでなく、power2max、Sigeyi、XCADEYといったサードパーティ製のパワーメーターとの互換性も確保されている。

これにより、ユーザーは好みのパワーメーターを選択し、Cybreiクランクと組み合わせて使用することが可能となる。

耐久性:EN14781基準越え

Cybreiは、自社カーボンクランクが厳格な国際基準に基づく耐久性試験をクリアしていると主張している。さらにそれを上回る性能を有していることを積極的にアピールしている。

これは、特に超軽量コンポーネントに対して抱かれがちな「超軽量=危うい」への懸念を払拭し、製品への信頼を構築するための重要な取り組みともいえる。公表されている主な試験結果および認証は以下の通りだ。

- 落下重量試験 (Drop-weight Test): 130J(ジュール)の衝撃エネルギーに耐える。走行中の予期せぬ衝撃(例:縁石への乗り上げ、落車時のヒットなど)に対するクランクの耐性を示す指標。

- 疲労試験 (Fatigue Test): 1800N(ニュートン、約183.5kgf)の荷重を繰り返し加える試験において、14万サイクルをクリア。これは、EN14781(競技用自転車の試験方法を規定する欧州規格)が定める基準値を40%以上も上回る結果。この試験は、長期間の使用におけるクランクの耐久性を評価する上で重要。

- SGS認証取得済み (SGS Passed SGS Test): SGSは、スイスに本部を置く世界最大級の検査、検証、試験、認証企業。SGSによる認証は、製品が特定の基準や規制を満たしていることを第三者機関が証明するものであり、品質と安全性に対する信頼性を高める。

- UCIコンチネンタルチームによるテストおよび使用実績:UCIコンチネンタルチームによって、実際のレース環境を含む厳しい条件下でのテストおよび使用が行われている。継続使用が行われているため、良好なフィードバックを得ている可能性がある。これは、実験室レベルのテストだけでなく、実戦での性能と信頼性を示唆している。

これらの試験結果や認証は、「軽量化追求が安全性や耐久性を犠牲にしたものではない」ことを示す客観的なデータだ。特に超軽量コンポーネントは、その軽さゆえに耐久性や安全性に対する懸念を持たれやすい。

Cybreiは、具体的な試験数値(EN14781基準を40%上回る130Jの落下試験や1800N・14万サイクルの疲労試験など)やSGSのような第三者認証を公開することで、これらの懸念に積極的に応えようとしている。

EN14781は業界で認知されたベンチマークであり、これを大幅に(40%)上回るという主張は強力だ。また、UCIコンチネンタルチームによるテストは(SRMパワーメータを使用)、実験室での試験を超えた、要求の厳しい実環境で検証していることと同じ意味を持っている。

Cybreiは、製品の堅牢性に関する透明性の高い定量的データを提供することで信頼を構築しようと試みており、これは確立された大手ブランドと競争する新興ブランドにとって極めて重要な戦略といえる。

ポガチャル選手とSRMパワーメーター

Cybreiカーボンクランクの性能と品質を測る上で、プロフェッショナルライダーによる実戦での使用や、信頼性の高いコンポーネントメーカーによる採用は重要な指標だ。

タデイ・ポガチャル選手による実戦投入の背景

UCIワールドツアーのトップシーンで数々の輝かしい成績を収めているタデイ・ポガチャル選手が、タイムトライアルバイクにおいてCybrei製クランクアームを使用したSRM Originパワーメーターを実戦投入したことが確認されている。

これは、プロモーションとしても影響力があり、製品の性能と信頼性に対する最高の評価の一つとも解釈できる。特にタイムトライアル競技は、コンマ秒の差が勝敗を分けるため、使用される機材の選択は極めて慎重かつ厳格に行われる(そして、契約外の機材も用いられる)。

この事実は、Cybreiクランクが秘めるポテンシャルの高さを強く示唆するものである。

ポガチャル選手が使用したのは、SRM OriginパワーメーターシステムにCybrei製クランクアームが組み込まれた形態であり、これはCybreiがSRMに対してクランクアームを供給していることを意味する。

世界トップクラスのサイクリストであるポガチャル選手による使用は、たとえそれがSRM Originのようなサードパーティシステムを介したものであっても、コンポーネントメーカー(この場合はCybrei)にとって大きな信頼性と知名度をもたらす。

この関連性は、特にパフォーマンス志向の強い競技者層の間で、ブランドの評価を急速に高める助けとなる。重要なのは、ポガチャルが「SRM Origin」で使用したという点であり、これはSRMが『自社システムのためにCybreiのアームを選択した』ことも意味している。

間接的にポガチャル選手による評価であると同時に、SRM自身による評価でもある。マーケティング上の強力なアピールポイントである。

しかし、正確に理解しておく必要があるのは、ポガチャル選手は『CybreiのクランクアームをSRMシステムの一部として使用した』のであり、必ずしも『Cybreiブランドのクランクセットをそのまま使用した』わけではないということだ。

しかし、この事実はクランクアーム自体の品質の高さを雄弁に物語っている。

SRM Originパワーメーターへの採用

ドイツのSRM社はパワーメーター開発のパイオニアであり、その計測精度と信頼性において長年にわたり「ゴールドスタンダード」と評されてきた。

自社のパワーメーターシステム「Origin」のクランクアームオプションとして、Cybrei製カーボンクランクアームを採用していることは特筆すべき事実である。

SRM Originは、スピンドル、クランクアーム、チェーンリングをモジュラー式に交換可能とすることで、高い互換性と将来のアップグレードへの対応性を特徴とする先進的なパワーメーターシステムだ。

SRM社は、このOriginシステムにおいて、Cybrei DUBカーボンクランクを「最軽量カーボンオプション」として位置づけ、スピンドル込みの重量を331gと公表している。

この重量は、Cybrei自身の公称値である320gとは若干の差異があるが、計測誤差の範囲内か、あるいはSRM独自の計測プロトコルや、SRMスパイダーを含むアセンブリとしての重量である可能性が考えられる。Qファクターは150mmとされている。

SRMが数あるカーボンクランクの中からCybrei製アームを選択した理由を察するに、その卓越した軽量性に加え、SRMが要求するであろう高い剛性基準および信頼性基準を満たしたためだろう。

SRMの第9世代パワーメーター(PM9)は、角度センサーとトルクセンサーの組み合わせによる低ケイデンス時(登坂時など)の計測精度向上、楕円チェーンリング使用時のデータ影響排除、内蔵温度センサーによる自動温度補正機能、そしてANT+およびBluetooth Low Energy (BLE) の両通信プロトコルへの対応など、最新技術を数多く搭載している。

SRMは、高精度で信頼性の高いパワーメーターを製造することで長年の評価を確立しており、しばしば業界のベンチマークと見なされている。そのSRMがOriginシステムにCybreiのアームを組み込むという選択は、Cybreiのカーボン製造技術、重量比剛性、そして全体的な品質に対する暗黙の保証を意味している。

このパートナーシップは、Cybreiにとって、品質を重視しプレミアムコンポーネントへの投資を惜しまない見識あるユーザー層へのアピールにもなるだろう。また、乱立する「中華軽量クランクメーカー」という以上の地位に、いや、確固たるコンポーネントブランドにCybreiを引き上げる効果もある。

これは、ユーザーから選択されるよりも重要性が高い。パワーメーターにおける業界リーダーからの支持は、獲得する事の難しい「信頼」をも間接的に高めているのだ。

インプレッション

インプレッションに移るが、先に断っておくと機材は相対評価だ。人間は測定器ではないため、絶対的な評価できない。そのうえで、Cybreiを理解するためにクランクをあれこれ変えて試した。

「ELILEE X320→FC-R9200→ELILEE X310→FC-R9200→Cybrei」

カーボンクランクやベンチマークのデュラエースFC-R9200を横断的に使用する事でCybreiの違いを確認していった。ここからは、Cybreiカーボンクランクを実際にバイクに装着し、様々な条件下で走行した際のインプレッションを行っていく。

製品精度が高い

インプレッションの前に、Cybreiクランクを箱から取り出してすぐにわかったことがある。製品の質や寸法精度がとても良好だ。特に、シャフトの精度や、チタンシャフトの長さが適正だった。

Tarmac SL8のBSAにクランクを取り付ける際のスペーサーも0.5mmが1枚で済んだ。なぜこのような事をインプレッションの冒頭で書いているのかというと、Elileeのチタンスピンドルに悩まされていたからだ。

Elileeはチタンシャフト径の精度が低く、さらに異常に長いチタンシャフトの設計でQ-factorが151mmだった。それゆえ、シャフトのスペーサーは4枚も挟まなければ調整が不可能だった。

CybreiのチタンシャフトはBBの穴に「スーッ」と入ってき、スペーサーも最小限で済む。Q-factorは148mmでシマノクランクと同様だ。カーボンクランクをいくつか試してきたが、最高レベルの品質と言って間違いないだろう。

Cybreiは他社製品と非常に似ていると揶揄されているが、実際に2つ並べてまじまじと比較するとその仕上がりの違いに驚くはずだ。姿かたちが同一でも、その仕上がりには大きな違いがある。

第一印象:踏み出しの軽さとダイレクトな剛性感

「よくわかんないけど、Cybreiかてぇ」

あまり違いが無いかと思ったのだが、第一印象を正直に書くとこうだ。単純にFC-R9200よりも硬いと感じた。クランクの剛性なんてわからないと思っていたのだが、結構な違いが感じられた。

ただ、この剛性の硬さがクランク単体によるものなのかは、注意深く観察していく必要がある。

それでも、Cybreiクランクの存在感は良い意味で希薄だ。むしろ、バイクとの一体感が増したかのような錯覚とも言い換えられる。剛性がゆえだろうか。意識がペダルに集中する間もなく、軽やかに前へと進み出す(気がする)。

これは単にクランクセット単体の軽量性(公称320g~335g )に起因するだけではないだろう。回転部分の慣性質量がFC-R9200から200gも低減されており、それが加速の鋭さ、反応の良さに直結している可能性がある、かもしれない。

「かもしれない」と自信なさげに書いているのは理由がある。クランクが軽くなっただけでは、ここまで違いが出ないからだ。

それでもゼロ発進時や低速からの再加速など、速度変化が頻繁なシチュエーションでは回転重量が減ったためか、変化を感じやすい。

そして、踏み込んだ際の剛性感は、まさに「ダイレクト」の一言に尽きる。ペダルに入力した力が、一切の遅延やたわみを感じさせることなく、即座に推進力へと変換されていく感じがする。

しかし、ホイールならともかくとして、クランクでここまで違いが生じるのかは疑問だ。特にダンシングでバイクを左右に振った際や、高トルクでグッと踏み込んだ際の反応性は良く感じる。

クランクアームやスピンドルがよじれるような感覚はもちろん皆無だ。足元がしっかりと固められているという安心感が、さらなる踏み込みを促す。

Cybreiが公表する101.5N/mmという剛性値が、単なるカタログスペック上の数値ではなく、実走性能としてライダーに明確なフィードバックを”もたらしている”と解釈するのは都合が良すぎると、客観的に思ってしまった。

ソリッドなフィーリングは確かで、パワーをロスなく伝達しているという信頼感に繋がり、ペダリングへの集中力を高めてくれる。

それでも、必ずしも絶対的な高剛性が万能だとは、わたしは思わない。

時には適度なしなやかさが、乗り心地やトラクションに寄与するという考え方を私は支持している。Cybreiクランクが提供するこのダイレクトな剛性感が、長距離走行における快適性や、荒れた路面での追従性とどのようにバランスしているかは、引き続き注目すべき点だ。

変速性能:シマノチェーンリングと

今回のテストでは、Cybrei GP-3 24mmチタンスピンドル版にShimano Dura-Ace R9200のチェーンリングを組み合わせて使用した。結論からいくと、フロントディレイラーは再調整が必要になる。

フロントの変速性能、特に負荷がかかった状態(例:登坂中や加速中)でのシフトアップおよびシフトダウンの挙動は、コンポーネントメーカー純正クランクと比較して遜色ないレベルにあるかどうかが焦点となる。

ペダルにトルクをかけながらフロントディレイラーを操作する。チェーンがインナーリングからアウターリングへと駆け上がる際の動きは、淀みなくスムーズだ。僅かな引っ掛かりやタイムラグも感じない。

アウターリングからインナーリングへと落ちる際の素早さと確実性も問題ない。これらの点は、特にレースシーンや要求の厳しいライディングにおいて重要となるが、クランクアームを変えたからと言って大きな違いは生じないようだ。

フロント変速は概ねスムーズであった。特に調整を追い込めば、純正クランクと遜色ないレベルの変速品質が得られる。ただし、これは使用するチェーンリングの品質と、フロントディレイラーの精密な調整が前提となることは留意しておきたい。

様々な局面

Cybreiクランクの真価は、様々な走行局面で試される。

登坂

ヒルクライムにおいて最も大きな恩恵をもたらす要素の一つが、クランクの軽量性である。シッティングでのリズミカルなペダリングでは、クランク一回転ごとに脚にかかる負担が軽減されるはずだ。

プラシーボかもしれないが、心地よいリズムで坂を刻んでいくことができる。特に六甲山の40分にも及ぶ長時間の登坂では、この積み重ねが後半の疲労度に大きく影響するだろう。勾配が一層きつくなりダンシングに移行すると、前述したダイレクトな剛性感が活きてくる。

バイクを左右に振るたびに、踏み込んだ力が即座に推進力に変わる(感じがする)ため、リズミカルかつパワフルな登坂が可能だ。まるで足とペダル、そしてクランクが一体化したかのような感覚は、ペダルストロークの効率を最大限に高めてくれる。

軽量性と高剛性の相乗効果は明確には体感できないが、確実に登坂性能を向上させてくれるだろう。

スプリント

ゴール前のもがきや、集団からのアタックといった局面でのスプリントではどうか。私の最大パワーが1000Wを超えないため、確実な事は言えないという前提を先に書いておく。

ライダーの最大級のパワーが瞬間的にクランクに叩きつけられても、Cybreiクランクは、爆発的かつ一瞬の入力に対しても、よじれたり、たわんだりする感覚をほとんど与えることがない。

パワーを受け止め、推進力へと変換する。公称101.5N/mmという剛性値は、スプリント時におけるたわみの少なさ、そして踏み込みに対する反応の鋭さにつながっている可能性がある。

ただし、組み合わせるチェーンリングやスパイダーの剛性も、クランクセット全体としてのスプリント時のフィーリングに影響を与える可能性がある。クランク単体ではなく、システム全体での評価が重要だ。

今回のテストでは、FC-R9200の高品質なチェーンリングと組み合わせることで、スプリント時のダイレクト感は非常に高いレベルにあると感じられた。

巡航

平たん路を一定ペースで巡航する際には、クランクの空力特性(短いほど空力性能が良い)もパフォーマンスに影響する要素になることが最近知られるようになった。

Cybreiクランクアーム自体には、昨今のエアロロードバイクに見られるような顕著なエアロダイナミクスを意識した翼断面形状などは採用されていない。

しかし、その軽量性による慣性質量の小ささは、ロードレースの長丁場において微妙な速度変化への対応や、長時間のペダリングにおける疲労軽減に間接的に寄与するだろう。

また、Qファクター148mmという比較的狭いスタンスは、ライダーの前面投影面積をわずかに減少させる。エアロダイナミクスと効率的なペダリングフォームの維持に貢献する可能性がある。

巡航時においては、剛性感よりもむしろ、ペダリングのスムーズさや回転の軽やかさが際立ち、長距離を淡々とこなす上での快適性を高めている印象だ。

参考として、例えばCane Creek社のチタン製クランクeeWingsは、チタン素材がもたらす適度なコンプライアンス(しなやかさ)と、剛性、そして軽量性が組み合わさって、通常は注目されにくいクランクという部品が、「バイク全体の印象を高める中心的な存在」になるという役割も生み出している。

Cybreiのカーボンクランクが提供するフィーリングは、素材こそ異なるものの、軽量性と高剛性を追求しつつ、カーボン素材特有の振動減衰性が加わることで、同様にペダリング体験の質を向上させる可能性を秘めている。

快適性と疲労蓄積

高剛性なクランクセットは、パワー伝達効率に優れる反面、路面からの微細な振動を吸収しにくく、特に長距離のライディングではライダーの疲労蓄積に繋がりやすいという側面がある。

Cybreiクランクに使用されているT1000カーボン素材と、EPS Dual-airway製法によって実現される緻密なカーボン構造が、どの程度の振動減衰性(ダンピング特性)を発揮するのかは走り込まねばわからない。

実際に100km、そして200kmといった長距離を重ねる中で、足裏や膝、腰への負担がどのように変化するかを観察した。ペダリングのスムーズさは長距離にわたって維持されるのか、それともライド後半になるとクランクの硬さがネガティブな要素として際立ってくるのかだ。

Fairwheel Bikesが過去に行ったクランクの剛性テストに関する考察では、カーボンクランクは金属製クランクよりも「振動を効果的に減衰させる傾向がある」と述べられている。Cybreiのクランクがこの点でどのような特性を示すかは、その素材構成と製造プロセスに依存するだろう。

今回の長距離テストにおいては、(登りとは違って)Cybreiクランクが過度に硬すぎると感じることはなかった。むしろカーボン素材由来の適度な振動吸収性によって、FC-R9200よりも路面からの細かな突き上げが和らげられている印象を受けた。

特に平地では、24mmチタンスピンドルは、その素材特性も相まってか、よりマイルドな乗り心地を提供するように感じられた。これは当初、六甲山逆瀬川の直線で感じた「なにこれ、マジで硬い」というフィーリングとは180°異なっている。

平坦と登りで感じたが異なった理由は、回転系かトルク系の違いによるものかもしれない。ペダリング時の力の入れ方、回転数の違いによって、クランクの特徴が変わったものだと勘違いした可能性もある。

もちろん、フレームやタイヤ、サドルといった他の要素も快適性に大きく影響する。むしろこれらの機材のほうが支配的だ。何よりも、その軽量性は長距離での総仕事量を確実に低減させる。

ペダリングは、脚を何千回も上下するわけで、結果として疲労感の軽減に大きく寄与していることは間違いなさそうだ。

ポジティブな側面

- 軽量性:「シマノハイエンドクランクから交換すると180g軽量化できる」といううたい文句はメーカーがどうしてもやりたいプロモーションだ。軽量化はCybreiクランクの最大のメリットでもある。

- 剛性感: 「他社の金属クランクと比較して、より硬く、ダイレクトに感じる」といった剛性の高さは登りで感じた。

- 信頼性: SRM社が自社パワーメーターに採用しているという事実は、製品の品質と性能に対する信頼感を高める要因となっている。

ネガティブな側面

- シフティング性能: 特にフロントの変速において、負荷がかかった状態でのシフティング性能がシマノ純正コンポーネントと比較して若干劣る可能性がある。フロントディレイラーは外側に再調整が必要だ。ただし、これは使用するチェーンリングの種類やフロントディレイラーの調整精度に大きく左右される可能性があり、問題ない可能性もある。

- 耐久性・堅牢性:絶対的な堅牢性という点では、Dura-Aceのような重量級クランクには及ばないかもしれない。これは、大幅な軽量化を達成した製品に対する一般的な印象とも言え、実際の破損報告とは区別して捉える必要がある。

- チェーンノイズ:中空カーボンクランクアームの反響特性により、チェーンの駆動音が若干大きく感じることがあった。

これらの観点から、Cybreiクランクの実際の使用感には、特にシフティング性能や耐久性に対する認識において、ある程度の追加検証が必要になると思う。

シフティングに関するネガティブな感触は、チェーンリングの選択(Cybrei純正か、シマノのような確立されたブランドか)、セットアップの精度、あるいはフレームのたわみがクランクやチェーンリングの剛性と相互作用した結果である可能性も考慮する必要がある。

重量が増したDura-Ace R9200と比較して、耐久性や堅牢性に欠けるという懸念は、大幅に軽量化されたコンポーネントが市場に導入される際の、時候の挨拶ともいえる。

多角的検証:アドバンテージとトレードオフ

Cybreiカーボンクランクの性能をより深く理解するためには、その主要な特徴である軽量性、剛性、耐久性を個別に分析し、競合製品との比較を通じてその位置づけを明確にする必要がある。

「軽さは正義」なのか?

Cybreiクランクの最大の魅力であり、最も頻繁に言及される特徴は、その卓越した軽量性だ。この軽さは、特に登坂性能や加速性能といった、慣性質量が直接的に影響する局面において明確なアドバンテージとなる。

ペダル一回転ごとの慣性が小さいため、脚の回転をよりスムーズにし、疲労の蓄積を軽減する効果も期待できる。

しかし、「軽ければ軽いほど良い」という単純な図式が常に成り立つわけではない。自転車全体のパフォーマンスは、クランク単体の重量だけでなく、フレーム、ホイール、その他のコンポーネントとの重量バランス、そして何よりもライダー自身のパワーとスキルが総合的に作用して決まるものである。

例えば、極端に軽量なクランクが、剛性の低いフレームやホイールと組み合わされた場合、そのポテンシャルを十分に発揮できない可能性もある。

また、過度な軽量化は、時として剛性や耐久性とのトレードオフを生む可能性がある。これらはクランクに限った話ではなく、コンポーネント設計における普遍的な課題である。

Cybreiが公表する剛性値(101.5 N/mm)や耐久性テストの結果は、このトレードオフを高いレベルで克服しようとする同社の努力を示している。しかし、軽量機材がゆえ長期耐久性への懸念も無視はできない。

これらの不安要素を総合的に天秤にかけ、どのような条件か環境など使用状況において、軽量性が最大のメリットとなるのかを評価することが求められる。

Cybreiが実現した軽量性は、ハイパフォーマンスサイクリングコンポーネントにおける重要な要素であり、同社はこの点で際立っていることは間違いない。

しかし、例えばクランクセットで100g~200gの軽量化がもたらす影響は、ライダーとバイクの総重量やライディングのタイプによって、相対的に評価されるべきである。

エリートクラスのクライマーにとっては、その差は勝敗を左右するほど重要かもしれないが、他のライダーにとっては、剛性やエアロダイナミクスの方がより大きなパフォーマンス向上をもたらす可能性もある。

また、軽量であることによる心理的な効果(軽く感じる=速く感じる)も、測定可能なパフォーマンス向上とは別に存在する要素だ。CybreiのEPS Dual-airway製法のような先進技術が、この軽量性を、理論上は必要な強度を損なうことなく実現している点は評価されるべきである。

結論として、「軽さは正義」という言葉は絶対的な真理ではなく、個々の優先順位と文脈によってその価値が決定されると考えるべきだ。

剛性値101.5 N/mmの体感剛性

Cybreiが公表する平均正剛性101.5 N/mmという数値は、製品の性能を客観的に示す重要な指標の一つである。この数値自体は、ハイエンドカーボンクランクとして十分な剛性を有していることを示唆している。

しかし、クランク剛性の試験における標準的な測定方法は存在せず、各社独自のプロトコルが用いられている。それゆえ、この数値がライダーの「体感剛性」とどのように結びつくかは、単純な話ではない。

体感剛性は、クランクアームの形状や素材分布、中空構造の設計、スピンドル径とその材質、ボトムブラケットとの結合部の精度や剛性、さらにはフレーム自体の剛性など、多くの要因に左右される複合的な感覚であるからだ。

理想的には、Fairwheel Bikesで行われたクランクテストのように、統一されたプロトコルでCybreiクランクと競合製品の剛性を比較測定したデータがあれば、より客観的な評価が可能となる。しかし、現時点ではそのような公開データは見当たらない。

そのため、今回のインプレッションでは、筆者自身がいくつかのクランクセットを試し試乗インプレッションを通じて、この剛性値が実際の走行でどのように感じられるかに重点を置いた。

101.5 N/mmという数値は工学的な指標として有用であるが、「感じられる剛性」は主観的であり、バイクシステム全体(フレーム、BB、ホイール、さらにはシューズやクリートまで)およびライダーの知覚に影響される。

Cybreiが競合製品と直接比較した独立した剛性テストデータがないため、客観的な直接比較は困難である。Cybreiの「第2世代デュアルチャネル技術がクランク剛性を12%向上させた」という主張は具体的ではあるが、比較の基準となるベースラインが不明である。

したがって、実走のテストでは公称剛性と体感剛性を区別することに注意を払う必要がある。101.5 N/mmという数値は、Cybrei自身のデータポイントとして、高いレベルの設計剛性を示しているものとして、提示するだけに留めるほうが正確と言えよう。

耐久性

Cybreiは、EN14781(競技用自転車部品の安全規格)の基準を40%上回る疲労試験結果や、130Jの落下衝撃試験クリアといったデータを公表し、製品の堅牢性を強くアピールしている。

さらに、China Cyclingのレポートによると、数百ユニットを販売した中で、カーボン構造部やスピンドルの破損事例はゼロであり、ボルトに関する軽微な問題が1件だけあったと報告されている。これらの情報は、Cybreiクランクが十分な耐久性を備えていることを示唆する。

一方で、Dura-Ace R9200のように絶対的な安心感を持つ製品と比較すると、Cybreiの印象は薄く感じる。これは、超軽量化されたカーボン製品全般に対して抱く、一般的な懸念とも言える。

特に長期間にわたる過酷な使用や、予期せぬアクシデントに対するマージンという点で、実績のある重量級コンポーネント(R9200のような)との比較において、慎重な見方がなされるのは自然なことかもしれない。

構造的な観点からは、Cybreiが採用するEPS Dual-airway製法は、カーボン積層内部の欠陥を低減し、より均質で高密度な構造を実現することを目指しているのだろう。理論的には製品の耐久性向上に寄与するはずである。

また、24mmスピンドル版に採用されているチタンスピンドルも、高い強度と優れた耐疲労性、耐食性を持つ素材であり、長期的な耐久性に貢献すると考えられる。ペダル取り付け部やスピンドルとの接合部の設計、使用される金属インサートの品質や固定方法なども、クランク全体の耐久性に大きく影響する要素である。

Cybreiは、スペック上では強力な耐久性の証明を提示している。より重いクランクと比較したときに感じたわたし自身の懸念は、多くの場合、極端な軽量化や初期の軽量カーボン製品での経験からくる心理的な影響に起因するものだろう(俯瞰すると、そう思う)。

つまるところ、Cybreiクランクの具体的な故障に基づいた懸念ではない。ただし、新興ブランドであるため、長年にわたる多様な条件下での広範な実績はまだ確立されていないと思う。

EPS Dual-airway製法や素材選択(T1000カーボン、チタンスピンドル)は、適切に実行されれば耐久性に貢献するはずだ。

Cybreiが主張する耐久性の報告は、堅牢なエンジニアリングの証拠として受け入れつつ、長期的な実績はまだ発展途上であることを認識しておく必要がある。

他社ハイエンドクランクとの比較

Cybreiカーボンクランクの市場における位置づけを明確にするため、主要な競合製品とのスペック比較を行う。

Table 2: 主要ハイエンドカーボンクランク スペック比較

| クランクセット | 重量 (実測) | スピンドル | Qファクター | チェーンライン | 公称剛性 |

| Cybrei GP-3 24mm Ti | 330g | Titanium / 24mm | 148mm | 44.5mm | 101.5 N/mm |

| Cybrei GP-3 DUB | 320g | Aluminum / 28.99mm | 148mm | 45.0mm | 101.5 N/mm |

| Shimano Dura-Ace FC-R9200 (arms) | 538g | Steel 24mm | 148mm | 44.5mm | 非公開 |

| SRAM RED AXS E1 DUB (arms) | 307g | Aluminum / 28.99mm | – | 45.0mm | 非公開 |

| ELILEE X310 Ti 24mm | 313g | Titanium / 24mm | 151.5mm | 44.5mm | 非公開 |

| THM Clavicula SE (arms+spindle+spider) | 293g | Carbon / 30mm | 148mm | 45.0mm | 非公開 |

この比較表は、Cybreiクランクを主要な競合製品と並べて比較している。

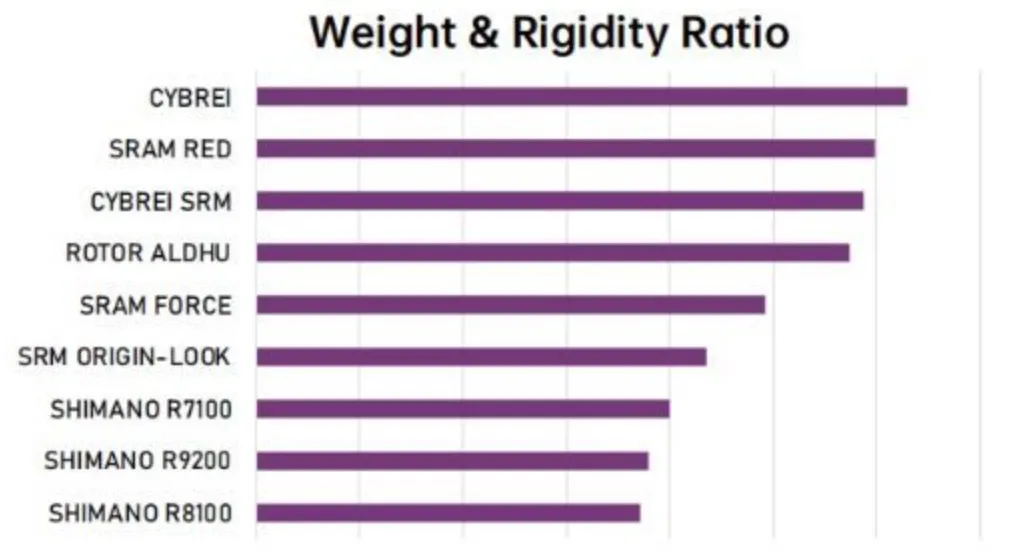

Cybreiが主要な定量的指標(重量、Qファクター、チェーンライン)でどのように位置づけられるかを把握することで、同社が明確なアドバンテージを提供する領域(主に公称剛性に対する重量)を判定できる。

また、全てのモデルで標準化された独立したテストが存在しないため、剛性の直接比較が困難であることもわかるだろう。

比較のポイント:

- 重量: Cybreiは、THM Clavicula SEに次ぐ市場トップクラスの軽量性を誇り、大手のフラッグシップモデルと比較しても大幅に軽い。

- 剛性: Cybreiが公表する101.5 N/mmという剛性値は高い水準にある(と思われる)。大手3社のクランクも非常に高い剛性を持つことで知られており、実際の体感差がどの程度あるかは不明。THM Clavicula SEは、重量比剛性において最高レベルと評価されることが多い。

- スピンドルとBB互換性: Cybreiは24mmチタンスピンドルとDUBスピンドルの2本立てで、主要なBB規格を幅広くカバーしている。大手3社もそれぞれ独自のスピンドル規格を持つが、いずれも広い互換性を有している。THMは30mm径のカーボン製スピンドルを採用する。

- Qファクターとチェーンライン: 比較対象とした製品間では、Qファクター(148mm前後)、チェーンライン(44.5mm~45.8mm)共に大きな差異はなく、ほぼ横並びと言える。

- 価格: Cybreiは、THM Clavicula SEと比較すると大幅に安価であり、大手3社のトップモデル(特にパワーメーター無しのクランクアーム+スピンドル構成の場合)と比較しても、競争力のある価格設定となっている。

- 信頼性: Shimano, SRAMは、長年にわたる実績と広範な製品ラインナップ、グローバルなサポート体制を有する。Cybreiは新興ブランドとして、これらの面で挑戦者の立場にある。

Cybreiは、この比較から、ハイパフォーマンスクランク市場における破壊的なポテンシャルを秘めていることがわかる。比較表からも明らかなように、CybreiはTHMのような超高級ブランドよりも大幅に低い価格で、説得力のある重量比剛性を提供している。

主要ブランドと比較しても(パワーメーターなしのアーム+スピンドルという同条件での完全な直接比較が難しいものの)同等か、あるいはそれ以下の価格帯に位置する可能性がある。

24mmチタンスピンドルとDUBスピンドルの両方を提供する戦略は、ハイエンドロード市場の二大セグメント(シマノユーザーとSRAMユーザー)を直接ターゲットにしている。ポガチャル選手やSRMによる採用という実績は、「新興ブランド」というリスクを相殺する上で極めて重要な信頼性を提供している。

Cybreiの主な課題は、長期的なブランドの信頼構築、一貫した品質管理、そして信頼できるカスタマーサポートと販売網の確立(日本人の細かい指摘への対応!)にあると言えるだろう。

まとめ:Cybreiはコンポーネントの道を切り開く

Cybreiカーボンクランクは、総合的に見て、卓越した軽量性、高いレベルの剛性、そしてプロフェッショナルユースにも耐えうる品質を、比較的競争力のある価格帯で提供する、極めて意欲的なコンポーネントであると言える。

その核心には、東レT1000カーボンファイバーの採用、EPS Dual-airway internal molding processという先進的な製造技術、24mmチタンスピンドルやSRAM DUBスピンドルといった市場ニーズに応じたオプションの提供がある。

そしてEaston CINCHインターフェースによる高いモジュール性と拡張性といった、数々の技術的特長が存在する。これらは、パフォーマンスの最大化を追求する真摯なライダーにとって、大きな魅力となる要素と言えるだろう。

さらに、SRM Originパワーメーターへのクランクアーム供給や、タデイ・ポガチャル選手による実戦での使用実績は、Cybreiクランクの性能と品質に対する客観的な裏付けとなり、その信頼性を高めている。

一方で、新興ブランドであるが故の課題も存在する。グローバルなサポート体制の構築や、超軽量コンポーネントに対する長期的な耐久性への未知数といった側面は、今後のブランドの成長と共に解決されていくべき点であろう。

最後に、Cybreiがどのような対象者に対して、価値のある選択肢となり得るかだ。

- 絶対的な軽量性を最優先事項とし、かつ高い剛性を求めるライダー、特にヒルクライマーやタイムトライアリストにとって、Cybreiクランクはその重量アドバンテージにより、パフォーマンス向上に直接的に貢献する。

- 24mmチタンスピンドルは、既存のシマノHollowtech II互換BBを使用しているユーザーが、BB交換の手間やコストをかけることなく高性能カーボンクランクへアップグレードする際の、現時点での最有力候補の一つ。特にBB86やBSAといったBBシェルにおいて、大径スピンドル使用時のベアリング寿命への懸念を持つユーザーにとっては、検討する価値が非常に高い。

- DUBスピンドル版は、SRAMコンポーネントユーザーにとって最軽量級の選択肢の一つであり、SRM Originパワーメーターとの組み合わせにおいても実績がある。信頼性の高い軽量化ソリューションを求めるライダーに適している。

- 高品質なチェーンリングとの組み合わせ、そして正確な取り付けとフロントディレイラーの精密な調整が不可欠。

- 購入に関しては、信頼できる国内代理店や実績のある販売店経由での入手が、現時点ではより安心して購入できる方法として推奨できる。

ブランドの将来性や、コンポーネント市場へのインパクトにも触れておく必要がある。

Cybreiは、その革新的な技術と野心的な製品開発によって、競争の激しいハイエンドクランク市場において、確固たる地位を築くポテンシャルを秘めている。同社が提供する製品は、既存の市場構造に対して一石を投じるものであり、その動向は注目に値する。

今後、製品ラインナップのさらなる拡充(例えば、よりエアロダイナミクスを追求した形状のクランクアームなど)も期待したい。

自社開発のインテグレーテッドパワーメーターなど、継続的な品質の強化、そしてグローバルな販売・サポート体制の確立が進めば、現在市場をリードする大手ブランドと伍して競争しうる存在へと成長する可能性は十分にあるだろう。

Cybreiのような意欲的なブランドの挑戦は、サイクリングコンポーネント市場全体の技術革新を促進する。

高性能を求める消費者に多様な選択肢を提供するという点で、業界全体にとって有益であると言えるだろう。Cybreiが実現した非常に軽量かつ高剛性とされるクランクを、競争力のある価格で提供するという成功は、既存のブランドに対するプレッシャーにもなる。

Cybreiをはじめとする中華系ブランドは、現状に挑戦することでイノベーションのペースを加速させ、長期的には高性能コンポーネントの価格を引き下げる可能性を秘めている。

その道のりはまた、新興ブランドが事業を拡大し、グローバルな信頼を構築する上で直面する課題を浮き彫りにしている。これらは、同社の長期的な影響力を左右する鍵となるだろう。

Cybreiカーボンクランクは、まさにその新たな地平を切り拓く可能性を秘めたコンポーネントだ。次は、あなたがCybreiクランクを使い、その真価を確かめてみてほしい。