はじめに

結論は「空気圧を上げすぎると抵抗が増してしまう」という事実だ。それ以上、それ以下でもない。

今回のタイヤ空気圧に関する記事が、どのように迎え入れられるかは正直わからない。何年か前に当ブログで紹介した「転がり抵抗を比較 23Cと25Cのタイヤは違うのか?」にも登場したローリングレジスタンスという考え方に、プラスアルファして「ローリングインピーダンス」という考え方が登場する。

少々難解ではあるが、なるべくわかりやすく噛み砕きながら記事にした。

※2018年に書いた記事を加筆修正し再掲しています。

- 空気圧を上げすぎると転がり抵抗が増える

- 実験室と実走では転がり抵抗が異なる

- ローリングインピーダンスは路面状況で変わる

高い空気圧は転がり抵抗が小さい?

小さな転がり抵抗を獲得するためには、タイヤの空気圧をできるだけ高く設定することが常識とされてきた。

トラック競技では11~13BARという、とてつもなく高い空気圧が今でも常用されている。ところがロードバイクが走るような路面が良くない状況下において、同様の考え方を持ち込むのは少々違うんじゃないか、という実験結果がある。

シリカポンプで有名なSILICAのラボが、面白い実験結果を2016年7月公開している。

SILCA BLOG: PART 4B: ROLLING RESISTANCE AND IMPEDANCE

「空気圧を上げすぎると、転がり抵抗が増す」

という実験結果だ。

どういうことだろう。はじめこれらの事実に触れた時、全く理解することができなかった。私がタイヤ選びの際に参考にしているサイトでは、各社メーカー別、タイヤ種類別、タイヤサイズ別の転がり抵抗の実験データーが掲載されている。

どの実験結果でも共通しているのは、空気圧を上げれば上げるほど、転がり抵抗が小さくなっていくという特性だった。

タイヤも太ければ太いほど、転がり抵抗が小さくなっていく。「太くて、高圧」という2つのポイントは一見すると転がり抵抗を小さくするためのカギを握っている(ようにみえる)。しかし、これらの結果で忘れてはならないこととは、

「実験室の環境下」

という限られた条件での話だ。本来私たちが走ることがないような、恵まれた路面(というよりも回転するドラム)状況下での話である。SILICAラボの結果が意味していたことは、「実験室の恵まれた路面環境」と「アスファルトのような荒れた路面」とでは転がり抵抗の結果が異なるという事実だった。

ローリングインピーダンス

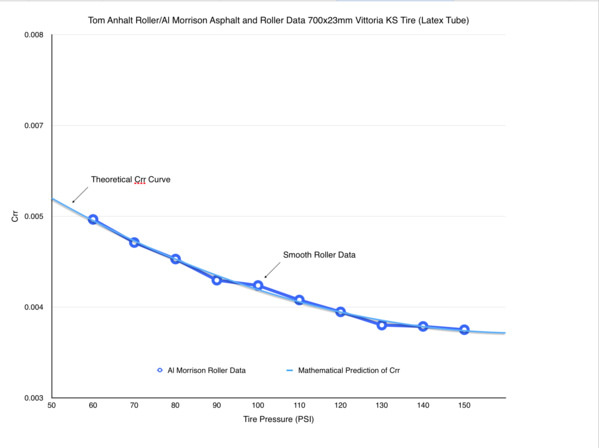

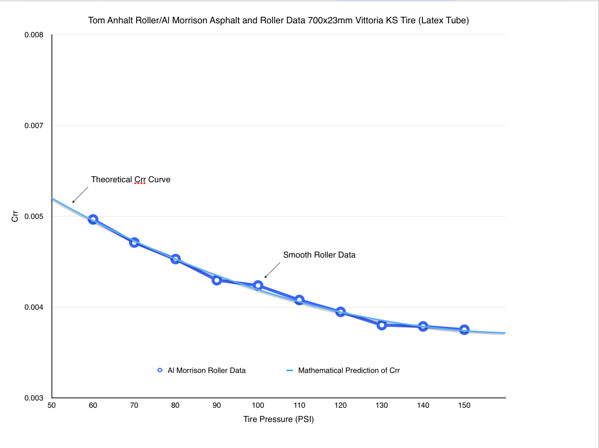

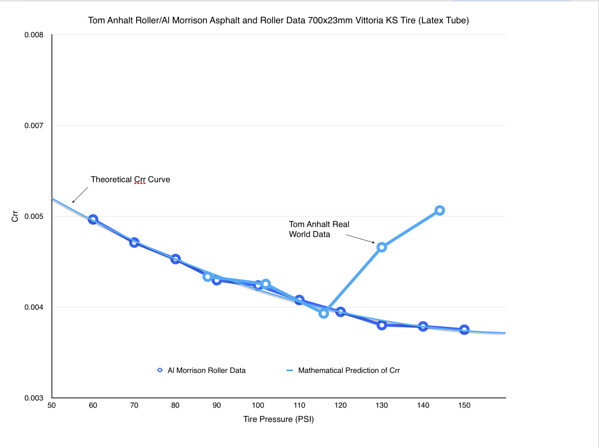

このグラフは、実際に野外を走った場合の転がり抵抗データだ。縦軸が転がり抵抗係数(Crr)で、横軸がタイヤ空気圧(PSI)だ。注目してほしいのは空気圧が110PSI(7.5BAR)付近の「Real World Data」だ。急激に転がり抵抗が増しているから、本当に不思議なデーターである。

「実験室の恵まれた路面環境」では空気圧を上げれば上げるほど、転がり抵抗は小さくなっていくデーターが得られている。実走環境においても、これらの「真実」を元に空気圧をできるだけ高めに設定してる人も多い。ただ、何度見てもSILCAラボが示した実環境下では同じ結果が得られてない。

実験室の結果 ≠ 実践環境の結果

実験室と実践環境はノットイコールだ。

私たちは屋根のついた実験室で、モルモットのように走るわけではない。「どの環境で最速か」を考慮するとしたら、「実験室の環境下で最速になりたい!」などとは誰も言うはずがない。私たちが走る環境は、もちろん野外のアスファルトだ。

アスファルトといえば、経年変化によるさまざまなパターンがあり、たいていデコボコしていたり陥没していたりしている。年末の予算が余らない限り、アスファルトは時間とともに劣化していく。

SILCAラボはこれらアスファルト表面の粗さに起因して、バイクが揺さぶられる際の抵抗を「Rolling Impedance(ローリング・インピーダンス)」という言葉で定義した。デコボコしたアスファルトの上を物体が進む際、地面からの突き上げや、上下運動によるエネルギー損失を定義するための考え方である。

実際に走る環境下ではアスファルトの粗さも異なる。そのうえで最も速く走れるタイヤの空気圧は高ければよいわけではないようだ。それぞれが組み合わせが悪いと抵抗は増してしまう。インピーダンスはアスファルトの路面状況をより考慮した、実践的な抵抗の考え方といえる。

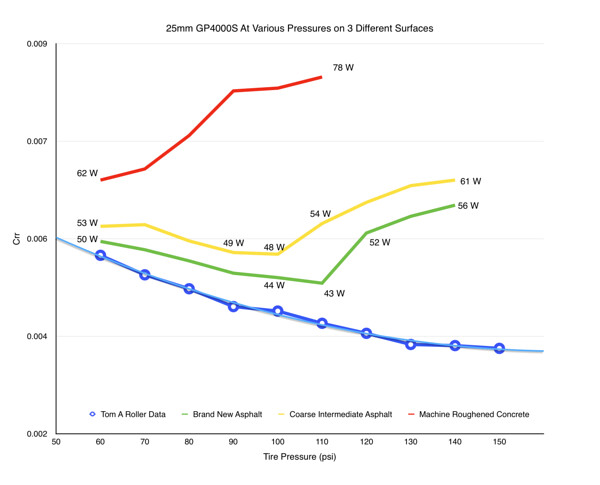

上のグラフはGP4000S 25Cとタイヤ空気圧の関係だ。青色のグラフはいわゆる「実験室の環境」である。緑色は新しいアスファルト、黄色、赤色に行くに従って条件の悪いアスファルトの実験条件に変化している。

そして最も注目したいのは、空気圧をどんどん上げていった結果、実環境のみに現れる”転がり抵抗が増加しはじめる分岐点の定義”「Break-Point Pressure(ブレークポイント内圧)」だ。このポイントに到達するまでは、空気圧を上げれば上げる程転がり抵抗は小さくなる。

ただ、ブレークポイント内圧を起点にして、さらに空気圧を上げると転がり抵抗は増す一方なのだ。

もちろん路面の状況によって、ブレークポイントが出現するパターンは異なってくる。空気圧をどんどん上げて行くと抵抗が増すグラフは、実験室で得られるような指数関数的に転がり抵抗が小さくなっていくグラフとは全く似つかない。

したがって実走におけるタイヤの転がり抵抗を考える際には、実走における「アスファルトのパターン」も考慮する必要が出てくる。

今まで誰しもが気にかけていた「転がり抵抗」にプラスアルファして、インピーダンスという概念も考慮する必要が出てきたということだ。ここまでの関係は、以下の単純な式として表すことができる。

「転がり損失=ヒステリシスロス+インピーダンスロス」

Crrといった転がり抵抗の係数はタイヤの内部損失を表しており、最近のサイクリストはたいてい知っているキーワードだ。結果的には、アスファルトの条件が悪くなればなるほど、伝達する際のロスとしてインピーダンス抵抗の存在が幅を利かせてくる。

ローリングインピーダンスは路面状況によって変化する。バイクの振動が大きくなり上下への位置エネルギーの変化が大きくなればなるほど、より影響を受けやすくなる。宙に浮き続けているバイクが進まないように、ほんの少しのコツコツはバイクを進ませるための力を奪い続けている。

ヒステリシスロスだけでなく

何年も前、当ブログで「25Cのタイヤのほうが転がる」という記事を書いた。当時は23Cや20Cが全盛期で(20C…w)「転がり抵抗を比較 23Cと25Cのタイヤは違うのか?」という記事では、タイヤが変形することによるエネルギー損失の事を「ヒステリシスロス」と呼んだ。

SILCAが公開しているデーターではケーシングロスも、広い意味でヒステリシスロスと同じ意味でとらえる事が出来る。ケーシングが偏向し、ケーシングが移動することで熱エネルギーに変わる。この熱はタイヤに発生したエネルギーロスである。

せっかくの運動エネルギーは、物体が変形することで熱エネルギーに変換されてしまう。数年前は、これらヒステリシスロスのみを考えてタイヤ選定をしていた時期もあった。しかしこれからは、タイヤの選定と合わせて、一人一人に適した空気圧の調整が必要になる。

軽視されがちな空気圧の調整は、より小さな転がり抵抗を追及する事と同じ意味として扱う必要がある。

実験室内で得られたデーターは、決して実環境下でも同じよう通用するとは限らない。車でも同じように、条件の良い自社テスト環境で測定された車のカタログ燃費と、公道を走った実燃費とでは全くデーターが異なることと似ている(アクセルワークや加減速があるにせよ)。

私たちは実走において野外のあらゆる環境で走る。その場合「ケーシングロス+インピーダンスロス=転がり損失」という考え方をプラスアルファで新たに持ち込む必要が出てきた。

コラム:ブレークポイント分岐点はどこ?

「空気圧を最大値にまで高めていくと、ある分岐点をきっかけに転がり抵抗は増す」

というあたらしい考え方は、これから徐々に定着していくかもしれない。理論上はこれらの特性をもって、タイヤの転がり抵抗の最適解を導き出せる「はず」だが、問題もある。「ブレークポイント分岐点」をどのように見つけ出すかだ。

言ってしまえば測定器がなければ難しい、というよりも無理に等しい。ブレークポイント分岐点という限界ギリギリのポイントなど、普通に空気調整してたぐらいではわからない。

この分岐点が出現するポイントは、ライダーの体重、ウェア重量、バイク重量、使用タイヤ、使用する路面状況、それらを考慮したうえで「ケーシングロス+インピーダンスロス=転がり損失」をやっと導き出せるわけだ。

実のところ特殊な測定器を使わずにブレークポイント分岐点を見つけ出す方法は今のところ存在していない。

理由は単純で、ブレークポイント分岐点の定義自体が、数値データーを丁寧にプロットしていって、結果的に出現するポイントだからだ。

連続するデーターの中で変化点を見定める必要があるわけだが、データーを並べていって転がり抵抗が負の方向へ変化するポイントが出現するギリギリを見つけ出す必要がある。このポイントを見つけ出そうとすれば、いくつもの数値データーが必要になってくる。

これでは夢が無いので少し考えてみよう。

たとえばの話だが、条件が整えばある程度の分岐点は「体感」できるかもしれない。決まった距離と、決まったスピードで白線上のみを走り、空気圧を変えながら平均出力を測定する。そうすればある程度のデーターは取れるかもしれない。

ただ、厳密に考えると空気抵抗が支配的であるから、あまり信憑性の高いデーターとは言えない。

QUARQがリアルタイムに空気圧のデーターを送ってくれるQUARQ TyreWizは使えないか。QUARQ TyreWizと同社のパワーメーターと組み合わせて、「ブレークポイント分岐点」を見つけ出せるアプリが登場しないかなと妄想したが、当分先の話になるだろう。

まとめ:自分と路面合ったチューニングが最速、でもわからない

少々理解するには難しい内容で私も面をくらってしまったが、理論と実践で行う事は別の問題としてとらえても問題ないと思う。とにかく、以下にまとめた事を頭の中において空気圧のチューニングを実施してみてはどうだろう。

- タイヤの空気圧は、体重、バイク重量、タイヤサイズ、リム内幅、気温、コース条件、そして路面状況に合わせて最適化する必要がある。

- タイヤの空気圧が異なってもCRRがそれほど大きく変わらないタイヤを選択することが望ましい。それらはインピーダンスにも同様の特性を持っている(急激にブレークポイントが発生しない)。

- 路面状況が悪い場合は急激な分岐点が出現する傾向にある。

「新しい概念は、否定から始まる」とはよく言ったものだ。

インピーダンスや分岐点を考慮したタイヤチューニングは、勝負をすこしでも有利に進めるためには重要な要素になる可能性がある。路面状況、体重、機材重量すべてが組み合わさった少々難しい概念かもしれないが、試す価値が十分にあると思う。

自分に適した「マイ空気圧」を見つけ出せば、速さにつながる。ただ、その答えは誰にもわからない。

SILCA BLOG: PART 4B: ROLLING RESISTANCE AND IMPEDANCE

売り上げランキング: 236,120