「チューブレスタイヤは面倒だ、だからもう使わない」こんなサイクリストは日本にどれ位いるのだろう。少なくとも私はそのうちの一人だ。ビードを上げるのに苦労し、気付かないうちに空気がダダ漏れして、結局最後はクリンチャータイヤの方が良いじゃないか、という結論に至る。

しかし、私はじっくりとチューブレスタイヤに向き合ってから、その考えは大きく変わっていった。

私はロードバイク以外の機材、より厳密に言うならばオフロードの機材は全てチューブレスタイヤを使用している。シクロクロスはスペアホイールも、決戦用ホイールもチューブレスタイヤだ。マウンテンバイクは言わずともチューブレスタイヤである。

オフロードシーズンの秋~冬の間は、当たり前のようにチューブレスタイヤを使っている。それから春のロードシーズンを迎え、ふと根本的な疑問が湧いてきたのだ。「なぜ、クリンチャーを使い続けているんだろう?」と。というよりも、自転車を始める入り口がクリンチャーなのでしかたがないが、漠然とそう思ったのだ。

今、自分自身に対して改めて次のような疑問を設定したい。「クリンチャータイヤの中にチューブが入った機材を使う理由は何か」と。「日本人の主食は米です」と言われ、何も疑問を持たず食べ続けている間は、ただ目の前に有る「何か」を消費し、代替手段や、より栄養価がある食材を模索しなくなる。

携帯電話からテンキーが消えても不便にならなかったように(むしろ便利になった)、クリンチャータイヤからチューブが無くなっても良いのではないか。そう私は仮説を立てた。ただし、何か物事の技術革新(イノベーション)が生じる瞬間は、常に人に受け入れられず、向かい風だ。

どの業界でも、向かい風が吹いてくる風上を見ると、風を吹かせているのはスタンダードが変わる事によって困る人達だ。または変化を恐れ、現状の最適解からもう一歩踏み込めない思考が停止している人たち、と例をあげたらきりがない。

今では(自分でも)信じられないが2013年当時「今こそカーボンクリンチャーの闇の部分について語ろう」という記事を書いた時は「そんなゲテモノ機材、誰も使うわけ無いだろ」とSNSで叩かれたものだ。当時、全く普及していなかった機材だが、その頃の私にはどう考えてもその優位性や使い勝手から、いつか波が来ると信じた機材の一つだった。

現在、カーボンクリンチャーが市場にどのように受け入れられているかは、説明の必要すらない。

今回の記事の特徴は、使うことが当たり前だと思っていたクリンチャータイヤを別の角度から考え、注目しすぎて気づかなかった事に目を向けてみる。今回の主人公はチューブが無くなった、「チューブレスタイヤ」というロードバイクにおいて「最も普及していないタイヤ」についてだ。

なぜ、チューブレスは普及していないのか

まず初めに、普及を妨げている要因を考えてみたい。チューブレスタイヤを使ってみて単純に思うのは、その取り扱いがとても面倒だ。少なくとも、自分でチューブレスを使ってみて、クリンチャーよりも、修理などを含めた利便性が劣ると感じている。

チューブレスタイヤを使用する最大の難関といえば、「ビードを上げる」という作業だ。私がチューブレスを初めて使った時は、手持ちのポンプでいくら勢い良く空気を送り込んでも、ビードが上がらなかった。何度も、何度も、繰り返し空気を送り込んだものの、まったくビードが上がらなかったのだ。

後に、石鹸水や滑りの良い処理をすれば、それら取り付け時の問題は解消されることを知った。ただ、私も多くのサイクリストと同じように、クリンチャーとチューブの慣れた組み合わせで長らく運用してきた。その為、チューブレスタイヤの取り付けが途方も無い作業に感じたのだ。

はじめは「新しい機材」への期待と「上質な乗り心地」というきらびやかなイメージに惹かれてチューブレスタイヤを使用する。ただし、現実はそう甘くない。チューブレスの取付のややこしさや、今まで経験したことのない取付方法に挫折し、いつしか道具箱の隅に追いやられてしまう。

もしも正しい知識と手順を持ってチューブレスタイヤ使うことが出来たのなら、その先には素晴らしい機材としての恩恵が受けられるというのに。

使う(使い続ける)ことや、普及を妨げる要因の一つは、この使い勝手の部分に原因がある。また初期条件として、クリアしなくてはならないことは、チューブレスタイヤを使うにはチューブレスに対応しているホイールを使う必要が出てくる。

このチューブレス対応ホイールの特徴は後ほど整理する。チューブレスタイヤを使ってみたいと思っても、手持ちのホイールが対応していないのならば使うことも、試すことすら出来ない。その初期条件をできるだけ安くクリアする方法については、後ほどご紹介する。

ここまでは、ややネガティブな内容を記してきたが、私は誤解されがちなチューブレスタイヤに本記事を通して光を当てたい。そして、クリンチャータイヤより優れている点を調べていく。

「チューブが存在しない」メリット

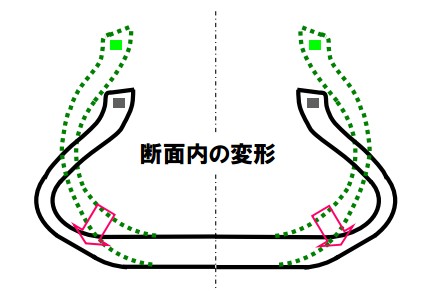

当ブログ内で今でも多くの方に読まれている記事「転がり抵抗を比較 23Cと25Cのタイヤは違うのか?」であるが、この記事の中で「転がり抵抗」の主な原因は「タイヤの変形」によるものだと説明した。タイヤが地面に設置し、ライダーの体重がのしかかった結果、タイヤはグニャリと変形する。

この「グニャリ」が「ころがり抵抗」に変わる。

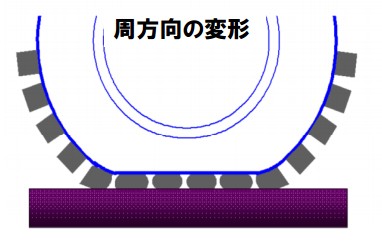

タイヤは絶え間なく車輪とともに回転している。地面と接触している部分は絶え間なく変化を繰り返している。タイヤは一つの塊のように見えるが、地面と接触する場所を、順番順番に、代わりばんこに絶え間なく変えている。

この「変化→元に戻る」を繰り返す事象こそが、タイヤの転がり抵抗の正体だ。この瞬間、瞬間の抵抗の積み重ねが、「40km/TTで10秒削減できる」に繋がる。この変形で失われるエネルギーは、空気圧、気温、エアボリューム、タイヤのコンパウンドや使っている素材といった、様々な条件で変わってしまう。

さらに転がり抵抗を突き詰めているサイクリストならば、使うチューブにも注目している。これまでの定説では、ホイールのリム重量や、タイヤ重量、チューブ重量といった「重量面」が注目されきた。ところが、昨今のサイクリストの関心事は、重量面よりも「転がり抵抗が小さいタイヤを選択する事」にやっきになっている。

外周の重量が多少増したとしても、タイヤの転がり抵抗が小さければ、トレードオフでさらに転がり抵抗が小さいタイヤを求める。慣例で「軽い=速い」が必ずしも当てはまらないシチュエーションおいて、転がり抵抗が小さいタイヤを選択する傾向に傾いてきた。

昨今のタイヤ事情でもう一つのトレンドといえば(今は広く行き渡ったが)ラテックチューブの存在である。ラテックチューブは、そのしなやかさから高級チューブラータイヤに使用されている。独特のしなやかさを持ち、乗り心地も良い。さらに真っ黒なブチルチューブよりもよく転がるのだ。

また軽さもブチルの半分程度と、軽量マニアをうならせる性能を備えている。転がり抵抗の飽くなき追求は、ブチル、ラテックス、転がり抵抗の小さなタイヤへとシフトしてきた。チューブを変えることにより、転がり抵抗が小さくなることは、まさに「タイヤ内部」の変形までもが、転がり抵抗に影響しているという事実に他ならない。

と考えると、察しの良いサイクリストなら次のように考えるだろう。「チューブによって転がり抵抗が変わるのなら、そもそもチューブは不要なのではないか?」と。順序立てて考えていけばたどり着く疑問も、疑問として思わない程に、クリンチャーとチューブの「蜜月の関係」は普及している。

単純にタイヤを転がり抵抗の側面から見た場合、「チューブが存在する」ことは、タイヤ、チューブそれぞれが変形し、二重のエネルギーロスが生じている。それならば、チューブが無いほうが変形する物体が減り、転がり抵抗も減るはずだ。

その例を裏付けるデーターはIRCから公開されている。WEBページ上でも紹介されている本情報は、チューブ入りのクリンチャーと比較して、転がり抵抗が小さいデーターが得られている。同社の製品において、やはりチューブレスが一番転がる。

ただ、これらはIRCが独自にデーターを取得し、発表している情報である。私は手持ちのいくつかの資料を元に、他のタイヤデータを調べることにした。

2016年世界最速のタイヤは

世の中には数多くのタイヤが発売されている。その中でも特に転がるタイヤは、コンチネンタルのスーパーソニックとラテックチューブの組み合わせが最速のタイヤだと思っていた。ところが2016年、その牙城は新たな構造のタイヤに崩され、奪われることになる。

2016年登場した、チューブレスタイヤである。

今年登場したとあるチューブレスタイヤは、並み居る有名ブランドの「最速タイヤ」達をたちまち置き去りにした。驚くべきことにそのタイヤとは、チューブレスとは無縁だったVittoriaのチューブレスタイヤである。

このタイヤは「最速の組み合わせ」とされるスーパーソニックとラテックチューブの構成よりも遥かにころがり抵抗が小さい。もともと同社(Vittoria)の代表的なタイヤであるCORSA EVOは、とても転がり抵抗が小さいタイヤであった。

CORSA EVOとラテックチューブの組み合わせも非常にころがり抵抗が小さかったが、チューブレスはさらにその上をいった。

現状、第三者機関の実験上では、チューブレスタイヤが世界最速のタイヤとして位置づけられている。ただし「チューブレスタイヤが世界最速」という大きな括りでは話を整理できない。チューブレスタイヤと言えど、各社コンパウンドやその作り方が違うから、それぞれころがり抵抗が異なってくる。

事実、SCHWALBE ONEチューブレスはGP4000SIIとラテックチューブの構成よりも転がり抵抗が「大きい」。確かにチューブレスタイヤは変形要素が少ない(他の構造のタイヤと比べて)ため、転がり抵抗が小さくなる傾向にあるが、使うコンパウンド次第では、ハイスペックなクリンチャータイヤには及ばない場合もある。

しかし、シュワルベが改良してきた2016年のチューブレスタイヤPRO ONE はクリンチャータイプのPROよりも転がり抵抗が小さい。同じメーカーでもコンパウンドや改良が加わればタイヤ自体の転がり抵抗は大きく異なってくる。

では、チューブレスタイヤは構造上変形する要素がもともと少なく、よく転がると解ったが、その他にも忘れがちな構造上の「メリット」をみていく。

エアボリュームの増大

チューブレスタイヤにおいて一番見落としがちだが、一番重要な要素である部分を見ていきたい。それはエアボリュームを増やせるという点だ。例えば、タイヤ幅23Cと25Cそれぞれに空気を入れていく。この場合、どちらに多くの空気を入れられるだろうか。

ご認識の通り、25Cの方がより多くの空気を入れられる。

MTBのタイヤに空気を入れた経験のある方は、イメージしやすいかもしれないが、何回ポンピングしても空気圧が上がっていかない。ロードのように細いタイヤの場合は30回もポンピングすれば、あっという間に7~8BARほど充填される。

夏の海でドーナッツのような浮き輪に空気を入れたことはあるだろうか。それよりも、大きなクジラの形をした浮袋に空気を入れるほうが、より多くの時間がかかる。元々許容している容量が大きいため、より多くの空気を入れないと、最適な状態(クジラの形)には到達しない。

タイヤも同じだ。太ければ、より多くの空気が入れられる。ではもう少し別の見方をしてみよう。もしもブチルチューブのように1mm程の厚みを持つタイプと、ラテックチューブのように0.5mm程の厚みならば、どちらがより多くの空気を入れられるだろうか。

当然薄いほうが空気をせき止める壁が薄くなり、より多くの空気を入れることができる。

では次、もしもチューブが無かったらどうだろう。チューブが無い分タイヤ内のスペースは広がる。もうお気づきかもしれないが、チューブレスはチューブのスペース分が不要になり、より多くの空気を入れることができる。

このチューブレスの内部構造は、クリンチャーやチューブラーと比較しても、より多くの空気を入れることが可能になる。エアボリュームを増やせるということは、同一タイヤ幅でも、低圧で運用できるチューブレスタイヤの一つのメリットだ。

ここまで単純に「空気を多く入れられる」と書いたが、空気を多く入れられるメリットは何なのだろうか。

エアボリューム増のメリット

チューブレスタイヤを使うとすぐに体感できることがある。それはグリップ力の高さだ。そのグリップ力の高さは、どこから生み出されているのだろうか。チューブレスタイヤを使い、よほど鈍感でなければコーナーリング中の食いつきや「グリップしている感」をライダーは感じ取れる。

これら明確にライダーが感じ取れる性能の一部は、エアボリュームが影響している。話は少しそれるが、私はタイヤの材質に「ゴム」が使われる理由は「滑りにくいから」だと思っていた。どうやら厳密には違うらしい。タイヤにゴムを使用する理由は「変形したら元に戻る性質」がある為だという。

世の中には様々な材質が存在している。その数ある素材の中で、ゴムは何かしらの力で変形した状態から、元に戻ろうとする特性がある。この「元に戻ろう」とする際、タイヤ内部の空気(エアボリューム)が手助けをしている。

エアボリュームはゴムが「元に戻ろうとする力」をより顕著に手助けをするため、空気の容量(エアボリューム)が大きくなるよう設計されているタイヤのほうが、基本的にグリップ力は高くなる。(トラック、飛行機、荷重が数トンになる車両等)

クリンチャータイヤからはじめてチューブレスタイヤに変えた時、「グリップが高いな」と感じるのはこのエアボリュームに理由がある。独特の気持ちの良い走りのフィーリングや、そのサイドグリップの食いつき感は、鈍感でなければ脚で感じられる性能だ。

このようにタイヤ内部のエアボリュームは「ゴムが元に戻ろうとすること」を手助けする。エアボリュームは条件にもよるが、多いに越したことはない。構造上より多くの空気を取り込めるチューブレスタイヤは、クリンチャーやチューブラーと比較しても秀でた構造である。

バースト時のメリット

プロ選手の多くが、チューブラータイヤを使う理由はどのような点にあるのだろうか。諸説理由があるようだが、全てが「乗り心地」の為ではないらしい。一つに「安全性」がある。プロ選手は我々が到達できないような速度域で、レースを走っている。

下りのダウンヒルともあれば、100km/hをゆうに超える。最近ではジロ・デ・イタリアのステージレース中に、当時のレオパード・トレックのウェイラント選手が下りで落車し、亡くなった。ヘルメットをつけていても「生身に布一枚」には変わらず、選手は常に危険と隣り合わせである。

ここで改めて「タイヤ」の安全性について考えてみたい。常人では耐えかねる速度域のレースにおいて、クリンチャー(チューブ入)とチューブラーどちらを使いたいだろうか。おそらく、私が今書いた表現だけでは、どちらが良いのか簡単に判断することは難しい。

では別の側面からタイヤを考えてみる。「高速域」で「パンクする」という場合はどうだろう。この答えは実際にチューブラーとクリンチャーでパンクを経験したことがないと、答えることが難しい。

タイヤカットや異物が貫通する程度にもよるが、タイヤ構造の違いで、パンク時に空気が抜けていくスピードには雲泥の差がある。チューブラーの場合は、空気が抜けつつも、緩やかにそのエアボリュームを減らしていく。異物が刺さり、詰まっている間は、ほんの少しづつ抜けていく。

対してクリンチャーは、一気に空気が抜けてしまう場合が多い。原因は、タイヤを貫通した異物がチューブに到達すると、チューブとタイヤの間には僅かな隙間があるため、タイヤとチューブの間に一気に空気が広がり漏れていく。

もう一度問う。高速域で何かの拍子にパンクしたとしたら、どうだろう。チューブラーなら緩やかに空気が抜けていくが、クリンチャーなら一気に空気が抜けてしまい、操作不能に陥ってしまうかもしれない。もしハイスピードで下っている途中、一気に空気が抜けたとしたら、、、あまり遭遇したくないシチュエーションだ。

実はこの話は、私が個人のFacebook上で投げかけた疑問に対し、辻善光選手が答えてくれた例である。

そういう意味では、プロのレースでチューブラーが選択される理由で乗り心地もあるかもしれないが、安全性の面もある。今でも全くと言ってよいほどプロがクリンチャーを選択しないのは、この安全性の面があるのかもしれない。もちろん、タイヤメーカーのスポンサーの関係(という整理しやすい一般論)もあるが。

一方で、チューブレスタイヤがパンクするときはどうだろう。空気はどのように抜けていくのだろうか。チューブレスタイヤに異物が刺さった時は、まさに異物が「栓」になる。まるでワインが空気と混ざり酸化しないように、ボトルに栓をするかのごとく、異物が空気をせき止める。

逆に悪さをしている異物が抜けてしまったら、すぐに空気は抜けてしまうだろう。この点はチューブラーとクリンチャー共に同じ条件にある。ただし、シーラントを入れている場合はシーラントが穴を塞いでくれる。

しかし、チューブラーは一度パンクしてしまうと、縫い目を解き、中を開けてチューブのパンク箇所を塞ぐという「手術」しなくてはならない。もちろんシーラントを入れていたら、1年ないし2年で固まってしまうので、だんだんと使い物にならなくなる。

ではチューブレスタイヤの場合、空気の抜けるスピードは、どれほどクリンチャーと差があるのだろうか。こちらもIRCの実験データーが公開されている。

このデーターからわかるとおり、チューブレスタイヤは圧倒的な時間を持って緩やかに空気が減少していく。瞬間的に(もしかしたら操作ができないほどに)空気が抜けてしまうクリンチャータイヤの特徴は、しばしば見落としがちなデメリットなのだ。

安全性の面を考えてみても、チューブレスタイヤはチューブラーと同じように緩やかに空気が抜けていく。ただ、何度も言うように、カット量やシチュエーション、異物の条件は多岐にわたるため、一概には言えない。どのタイヤも全て良い所ばかり見ていてはいけないのだ。

構造上、空気がチューブラーと同様にゆるやかに抜けていくわけであって、「チューブレス=安心」という図式は成り立たない。ただ、クリンチャーよりもゆるやかに空気が抜けていくため、その点はタイヤの安全面として評価できる。

カーボンクリンチャーの救世主か

昨今のカーボンクリンチャーの普及はめざましい。有名選手がカーボンクリンチャーを使って成績を出した事により、一気に注目度が上がった。しかし一方で、カーボンクリンチャーにおいて、複合的な問題が表に出始めてきた。

それは、「カーボンクリンチャー」と「ラテックスチューブ」の組み合わせを多くのホイールメーカーが禁止していることだ。理由はカーボンリムはアルミリムと比べて放熱処理が非常に遅い。ハードなブレーキングを行なうと、リムの温度はドンドン上がる。

あのカーボンホイールの王様LIGHTWEIGHTのクリンチャーですら明確に「ラテックスチューブの使用を禁止」とユーザーズマニュアルに書いてある。BORAクリンチャーも同様に禁止、今のところカーボンクリンチャーで明確に表立って許可しているメーカーは少ない。

理由としてリムの温度が非常に高温になる。この場合ブチルチューブはある程度熱に対する耐性があるが、問題はラテックスチューブである。ラテックスチューブは本当に熱に弱く、真夏のヒルクライムの下山でハードブレーキングをし続けると本当に危ない。

過去に私もTweetしたが、ブレーキングを強めにしっぱなし(一番良くないのはブレーキをかけ続けることだ)た結果、リム温度が上昇し、ラテックチューブの一部が溶けてしまった。

異物によるパンクならチューブの外周にダメージが残る。しかし、この時確認したチューブの破損の箇所と状況は「リムに沿った内側」だった。内側はリムと接触しているため、異物が刺さる要素は皆無だ。

下りでまさに九死に一生を得たわけだが、クルマ通りが少なく、道が直線だったため、落ち着いて対処できた。これがカーブだったとしたら、と様々な条件を考えるとゾッとする。カーボンクリンチャーにラテックチューブの使用可否はメーカー側のOKがない限りは使わないほうが良い。

ただ、問題はころがり抵抗を追求する場合だ。ラテックチューブの方が転がるとわかっているのなら、使わない手はない。安全性も確かに重要なのだが、カーボンクリンチャーユーザーで、ラテックチューブを使いたい、という人が少なからずいる。(GOKISOに、ラテックスとスーパーソニックは良く見る構成だ)。

私自身は未確認なのだが、とある情報よるとGOKISOのリム(GIGANTEXかエキノックス製?)はラテックチューブを使うことがどうやらOKらしい。ただし公式にOKとした資料が見つからないので、GOKISOホイールでラテックスの使用は自己責任だ。

このようにカーボンクリンチャーの場合、ラテックチューブを使う事を禁止している場合がほとんどだ。しかし、だれしもころがり抵抗をより小さくしたいと思うのが悩ましい。ラテックチューブは使えないとすると、ほぼ同等(よりも上)のころがり抵抗を持つチューブレスタイヤは、一つの良い代替案だと言える。

静かに動き始めるタイヤメーカー

チューブレスタイヤといえば、HUTCHINSONとIRCの二大メーカーが、事実上市場をせっけんしていた。事実私が初めて使ったチューブレスタイヤは、HUTCHINSONだった。そしてバルブはNoTubeだった。ただここ数年(というより1年程で)その状況は変わり始めた。

IRCの10年近い取り組みや、HUTCHINSONの国内外で広めてきた市場を虎視眈々と狙うように、主要なタイヤメーカーがチューブレスタイヤに参入してきている。まず先ほどご紹介した「Vittoria」、「SCHWALBE」、そして「SPECIALIZED」、「パナレーサー」だ。コンチネンタルはMTB用チューブレスタイヤは存在しているが、ロードの動向はまだ読めない。

また目新しい話題として、昨年Panaracerがチューブレスタイヤを発売した。おなじみRACE Aのタイヤでチューブレス対応タイヤを出してきた。重量は280gとやや重たいが、クリンチャー仕様のRACE Aと軽量チューブのR-Airの組み合わせとほぼ同等だ。

そう考えても、チューブレス仕様のタイヤを各社展開し始めている。国内でIRCがチューブレスタイヤの市場で幅を利かせてきたが、ここに来て国内2大タイヤメーカーがこぞってチューブレスタイヤを展開し始めてきたのである。

この競合ひしめきあう中でSPECIALIZEDのタイヤはHUTCHINSONが大きく関与しているからあまり驚かないが、Vittoriaは個人的に衝撃的だった。そして更に衝撃的だったのは、Vittoriaのタイヤが最も転がるというデーターだった。そもそもタイヤメーカだから、どんな構造のタイヤが一番転がるのか当然知っている。

そして、この結果と、各社が本格的にチューブレスタイヤ開発に乗り出してきている昨今のタイヤ情勢を見ると、今後次の一手で「チューブレスタイヤ普及の波」がメーカー主導でやってくる可能性は十分にある。

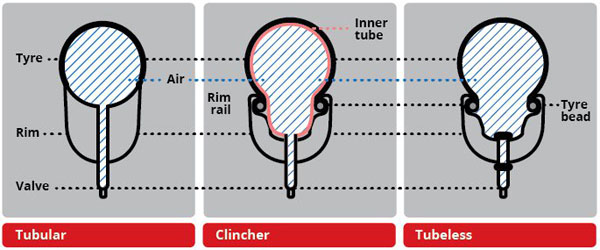

チューブレスタイヤの構造を知る

ここまでは、チューブレスタイヤにまつわる世の中の動向やメリット、デメリットに注目してきた。ここからは、実際にチューブレスタイヤとはどのようなタイヤなのかを掘り下げていく。実際にタイヤを手に取り、何の知識もない人に見せれば両方ただのクリンチャータイヤだ。

どちらがチューブレスタイヤなのかは、実際にはわからない。メーカーが公表する情報で「チューブレスタイヤ」と有るのだからそれを信じるしか無い。面白いのは実際に海外で、チューブレスタイヤと謳っていないタイヤを、チューブレス仕様で使えるかテストしている人達がいる。

それならば、初めからチューブレスタイヤを使えば良いのでは?と思うが、彼らはどうしてもお気に入りのタイヤを人と違った方法で使いたいらしい。世の中いろんな(変な)人間が居るものである。

ここから先は純粋にチューブレスタイヤとメーカーが謳う製品に関して見ていく。そもそもチューブレスタイヤと、クリンチャータイヤは、どのように違うのだろうか。

チューブレスとクリンチャーの違い

チューブレスタイヤとクリンチャータイヤの違いは大きく2つある。ひとつ目は空気が逃げないようにせき止める仕組みをタイヤ全体に施してあること、ふたつ目はビードの構造だ。ひとつ目、ふたつ目、共に「空気を逃がさない」という事に重きが置かれている。

チューブレス非対応のノーマルタイヤ(GP4000SII等)の場合、チューブを入れて使用することを想定している。空気をせき止め、留めている仕事をしているのはチューブだ。その為、タイヤ自体に空気をとどめておく構造は不要になる。

もしかしたら、こんなことをいう人がいるかもしれない。「実際に空気の逃げ場なんて無いんだから、普通のタイヤで良いのでは?」と。そんなことはない。例えば、ブチルチューブとラテックチューブで空気の抜けるスピードを経験したことがあるだろうか。

材質の違いで空気が漏れていくスピードに相当な差が生まれる。もともと空気を逃がしやすい材質ならなおさらだ。何か特別な仕組みがなければ、空気は窮屈なタイヤ内部から自由に逃げていけるのである。

ビードが重要な理由

私はチューブレスタイヤにおける、使い勝手の良し悪しはこの「ビード」で決定すると断言(もう少し厳密に言えば、真円度が高いリムと合わせてと条件をつけて)する。なぜならば、このビードの作り一つで空気の逃げが決まってしまう。

チューブレスタイヤのタイヤ交換の時に、専用のタイヤレバーを用いる。このタイヤレバーは、ビードを傷つけないような構造をしている。通常のレバーよりも幅広いレバーで、力がかかる部分が一極集中しないようにしている。

タイヤを外すときに、レバーの力が一極集中してしまうと、ビードが傷つくかもしれない。ビードが傷つき、本来の密閉度を保てないような傷が付けば、それはすなわち「パンク」した事と同じ意味になる。この点はクリンチャータイヤには無いデリケートな部分だ。

今回使ったIRCのチューブレスタイヤは、この点を非常に意識しているように見受けられる。通常のクリンチャータイヤと異なり、ビード部分がコレでもか、というほど肉厚になっている。ビードはしっかりとリム側のビードフックと密着しないと空気が漏れていってしまう。

その際に、ビードのゴムが硬くても駄目だし、かといって柔らかくてもダメだ。絶妙なビートをこのIRCのチューブレスタイヤは備えている。このしっかりとしたビードの構造は、私が頻繁に使用しているIRCのシクロクロスタイヤのシラクでも同様だった。(むしろオフロードタイヤの技術をロードバイク用に流用しているのだろう)

このシラクの利点は、低圧(メーカー規定外だが、1.6~1.8barで使用している)で使用しても空気の漏れはおろか、タイヤが外れるなんてことは皆無だった。それほどIRCのビードはしっかりしている。

たしかに今回、他のメーカーのロードバイク用チューブレスタイヤを使用することも考えたが、シクロクロスで実績のあったIRCのチューブレスタイヤを選んだのはそのためだ。高圧ならビードも外れることはあまりない。ただ、低圧でもしっかりとした性能を保っている事が実践で証明できたことは、大きな収穫である。

チューブレスタイヤを使ってみよう

ここから先を読み進めるときに、良い子のみんなと一つ約束してほしいことがある。それは「きちんとした手順を踏む」という事だ。チューブレスタイヤが誤解されてしまう残念な理由の一つに、ユーザーが使い方を誤っている場合がある。

基本的な手順はIRCが公開している「チューブレスタイヤの取り付け方」を参照した。IRCが10年近いチューブレスタイヤの展開の中で、生み出していったノウハウが詰まっている。チューブ入のクリンチャータイヤと同じように、適当にやれば完成するというわけではない。

私たちはいつのまにか、チューブ交換を失敗した時代を忘れかけている。「自称上級者」サイクリストになった人たちは、昔チューブをビートとリムに挟んで新品のチューブをバーストさせてしまったり、様々な失敗をしたはずだ。

それでも「チューブ&クリンチャータイヤ」という構成が一般的には普及しているため、使わざるを得ない。何度も何度も練習して、クリンチャータイヤとチューブの使い方を覚えていく。ただ、その次代の記憶は、はるか昔に追いやられていく。

ここからは、昔ロードバイクを始めたばかりの頃に少し立ち返ろう。チューブレスタイヤを正しく使う為に私がやったこと、そして失敗談を交えながら話をすすめる。話の流れは以下のとおりだ。

- チューブレス対応ホイールを用意

- 滑りやすい石鹸水等をビードに散布する

- タイヤビード片側をセンターの溝に落とす

- もう一方の片側をはめる

- 勢い良くエアーを入れる

以上の流れで話を進めていく。

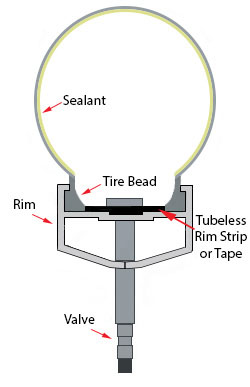

チューブレス対応 ホイール

売り上げランキング: 1,009,212

チューブレス対応のホイールは、リムにスポークを通す穴が空いていない(場合が多い)。もしくはマウンテンバイクのリムのように、穴を専用のテープで塞ぐタイプも存在している。多くのマウンテンバイクの機材の場合はリム穴をテープで塞いでいる。

私のENVEのシクロクロス用のホイール、NoTubeのリム、ROVALのチューブレスホイールは全て「バルブ穴を専用テープで塞ぐ」タイプだ。むしろこちらのほうが実績がある。最新のSPECIALIZEDのCLX64もチューブレス仕様だが、テープで穴をふさぐタイプであった。

さらにビードフックの構造も考慮する必要がある。チューブレスタイヤの為に対応した密閉度の高いビードフックでなくてはならない。「チューブレスタイヤ対応」を謳うホイールは、ビードフックがタイヤのビードと合致しやすい形状で作られている場合が多い。

また、リム形状も独特だ。ビードがスルリと移動しやすいように、リムの真ん中を凹ませている形状も有る。この構造は特許としてNoTubeが抑えている。チューブレスタイヤのビートが移動しやすいようにリム中央の内部形状を変えているのだ。

では、リムの穴を塞げばチューブレス対応になるのかと言えばどうやらそうではないらしい。一つの誤解は「リムに穴が空いていなければチューブレスタイヤを使える」と判断してしまうことだ。ただし、実はやってみると「使えてしまう」。

あまり雑誌等では書かれない事実を書いておくと、世の中の全てのクリンチャーホイールはチューブレス化できる。しかし「ただし」と、但し書きをしたい。実際には使えるのだが、メーカーがOKを出していないのだ。理由はいくつか有るのだろうが、単純にテストしていないか、ビードフック側に問題が有るかメーカにより理由がマチマチだ。

ENVEは面白くて、SES3.4 CLはチューブレス対応をしていないと公言している。しかし新型のSES2.2NBT (New, Brake, Suface)はチューブレス対応だ。チューブレス対応にするにはENVEのMSeriesでも使われていたリムテープを用いる。このSES2.2はリム内径を18.5mmに変更し、最近ハヤリのワイドリム化を成し遂げた。

他にもCAMPAGNOLO、フルクラム、ROVAL、EASTON、BONTRAGER、SHIMANOといった主要ホイールメーカーが、チューブレス対応ホイールを発売している。シマノは廉価版のアルテグラグレードからハイエンドのデュラエースグレードまで、幅広くラインナップを揃えている。

ここだけの話になるが、昔試乗会の際にIRCの方に質問をしたことがある。「チューブレスタイヤを使うならどのホイールメーカーが良いか?」という質問だ。当時の担当者の方曰く「シマノが円の精度が高いのでオススメ」という回答をもらった。

IRCのチューブレスタイヤの真円度も、「日本製」が示す通り非常に高いレベルと見受けられる。チューブレスタイヤはそれだけでは意味を成さない。ホイールと相まって本来の性能が試される。この時にリム側の精度が低ければ、その部分がボトルネックになり、空気が漏れていくかもしれない。

ホイールメーカーがチューブレス対応を謳っていればおおよそ安心できる。MAVICは確かにリムにスポーク用の穴が空いてないのでチューブレスタイヤが使えそう(実際使えてしまう)だが、やはりチューブレスタイヤを安全に使うのなら対応ホイールを揃えておきたい。

奥の手:なんでもチューブレスホイール化?

実は私の手持ちのホイールは殆どがチューブレス対応ホイールだ。ENVE M60 27.5(MTB)、M60 HV 29er(MTB)、ENVE XC(CX)、ENVE XC(MTB)、Notube Grail(CX)、Notube ZTR(CX)、HED ARDENT(CX)、ROVAL Control SL(MTB)、と全てチューブレス対応(で全部DISC)ホイールである。実はロードバイク用のホイールは現在1本しか無い。

しかし、オフロードのホイールはまだまだ未開拓だ。アマゾンの密林のように先に進めば進むほど未発見の事実が見つかる。気づけばチューブレス対応のオフロードホイールが前後8セット(16本)我が家に鎮座している。ロードバイクのホイールはBORAという一つの解にたどり着いた。

それは廉価版のRS21から究極の回転体LIGHTWEIGHT G3、LIGHTWEIGHTマイレンシュタインを使っての結論だ。ただ、オフロードのホイールに関しては未だ結論は出ていない。そのオフロード用のチューブレス対応ホイールで共通している点は、全てチューブレス化テープで対応していることだ。

裏を返せば、リムを複雑な製法で穴をふさぐよりも、専用テープ1つでチューブレス対応ホイールを作り出すことができる。ただし、メーカーがチューブレス対応と謳っている場合に限る。それでも自分のホイールをチューブレス対応にしたい場合は自己責任でやってほしい。

というわけで自己責任で私は試してみた。

売り上げランキング: 25,288

BORA ONE 35 CLチューブレス化

リムプロファイルが変更(C15→C17)された新型BORA35のクリンチャーは、チューブレスタイヤを付けられるか?その答えはYESでありNOだ。実際には取り付けることが可能だが、メーカーはNOと言っている。なぜチューブレスタイヤを使えるのにNOなのだろうか。

私は2016年のツアー・オブ・ジャパン併催 実業団堺クリテリウムをBORA ONE35とIRC FORMULA PRO Lightの組み合わせで出場した。そして難なく走り終えた。独特のサイドグリップの高さは、滑りやすい堺クリテリウムの路面を張り付くように走った。

コーナーが連続した堺クリテリウムにおいて、速度を維持しながら、高いグリップを発揮して走れるメリットは大きい。普段使っているGP4000SII(23C)のクリンチャータイヤよりも明らかにコーナリングで倒し込める。インプレッションは後半で詳細にお伝えしたい。

このようにBORA35クリンチャー(改良版)でチューブレスタイヤを使うことは可能だ。しかしこの「メーカー非推奨の実験」はいくつかの問題が散見された。一つはビードの上がりにくさである。NoTubeのGRAILのリムとシラクチューブレスタイヤはあっさりビードが上がる。

本当に「ぱっかーん」と気持よくビートがフックと噛み合っていくのだ。しかし、チューブレス非対応のBORA ONE35はどうだろう。なかなかビードが上がらない。試しにIRC FORMULAをチューブレス対応のNOTUBE GRAILに取り付けてみる。

「ぱっかーん」

である。要するに、「チューブレス対応リム」とは穴が空いてないただのリムというわけではなく、「ビードとビードフックの相性」「ビードの上がりやすさ」様々な面を考慮して「チューブレス対応ホイール」なのだ。

もしもチューブレス非対応のホイールを使って、「ビード上がらん」という場合は、是非チューブレス対応ホイールを検討して欲しい。もちろん、チューブレス対応しているからといって、すぐさまビードが上がるわけではない。この点は状況によるので一概には言えないことを付け加えておく。

多少の使い勝手の悪さはあるが、リムの穴がふさがっているMAVICのキシリウムやBORAのようなホイールは、チューブレス化(しかしメーカー非公認)ができる場合もある。ただし非公認なだけに、構造上配慮が行き届いてない事も理解しておきたい。

それは、バルブを使用するときだ。

バルブの選択

チューブレスタイヤの場合は、バルブが独立している。チューブの場合はチューブとバルブが一体型だから、バルブという存在はあまり気にしない。しかし、チューブレスタイヤの場合は、バルブをリムに固定しなくてはならない。

この際に、バルブとリムが接触する部分の形状にアンマッチがあるとその部分から空気が漏れていってしまう。そのため、小さなゴムのOリングを間に噛ませるといった対処が用いられる事が多い。チューブレスタイヤ自体の空気の漏れも考慮しなくてはならないが、バルブ自体の空気の漏れも注意する必要がある。

私が使っているのは、チューブレスの老舗メーカー「NoTube」の44mmバルブである。円錐状のゴム台座が、リムのバルブホールと相まってしっかりと固定される。このNoTubeのチューブレスバルブには、対応リム一覧が書いてあるので参考にして欲しい。

ただ、私のBORA ONE クリンチャーは対応ホイール一覧に無かった。その事実はBORA ONEのバルブホールの穴の大きさにある。BORA ONEはバルブホールがとても大きい。この大きさはもしかしたらゴムの変形と、内圧により、バルブホールをバルブがすり抜けてしまうかもしれない。

チューブレス対応ホイールは、バルブホールをバルブが通り抜けないようなところまでテストしている。なお、ここまで書いて白状してしまうが、BORA ONEとNoTubeのバルブの組み合わせはメーカー対応表にも無い通りNGだ。事実バルブがリムを通り抜けてしまった。

暑さでバルブ台座のゴムが柔らかくなり、BORA ONEのバルブ穴の大きさと相まって、バルブが穴をすり抜けて飛んでしまった。メーカー非推奨の組み合わせは本当にやってはいけないのだと、ここに失敗談を書いておこう。

ただし、シマノやCAMPAGNOLOのチューブレス対応ホイールのように、リムのくぼみに合わせてバルブを作っている場合は、このような心配は全くしなくても良い。普通に使えば、普通に使えるのがチューブレス対応ホイールなのである。

私は自分で試さないと信じられないので試した。ただ、やってみて思うのはメーカー非推奨のことはやめておいたほうが良い。NoTubeの他にもバルブは多く存在しているが、SCHWALBEのバルブはゴムがしっかりしていて非常に良かった。

あとはMariposa。その辺のメーカーを選んでおけば良いだろう。ENVEはENVE純正のバルブを使用するのがやはり筋だ。チューブレスホイール、チューブレスバルブが準備出来たところで、次はいよいよチューブレスタイヤの取付に移ろう。

売り上げランキング: 52,061

取付

ここまで様々なことを記してきたが、いよいよ本題のチューブレスタイヤの取り付けについてだ。正式なチューブレスタイヤの取り扱いは、IRCが公開している。実際に手順に習って取り付けることにした。まず初めの難関は「タイヤを取り付ける」という事だ。しかしコツがわかれば、なんてことはない。

チューブレスタイヤは、空気を逃がさないように非常に高い精度で作られている。ホイールの外周寸法ギリギリを攻めてタイヤを作っている。このため、タイヤをはめることが難しい。かといって、イラつきながらチューブレスタイヤを引っ張って伸ばすことは禁止だ。

コンチネンタルのCompetitionのようにチューブを引っ張って伸ばしてハメる、なんてことは到底出来ない。ではどうすれば簡単に取り付けられるのだろう。それはリムに施されたセンターのくぼみを上手く使う。まずはチューブレスタイヤの片側ビードをリムセンターに落としていく。

リムセンターにビードを落とし終わったら、反対側のビードをはめていく。この時に最後の最後でタイヤがはまらないかもしれない。その場合は、IRCの専用チューブレスタイヤレバーを使おう。普通のレバーを使ってしまうと、チューブレスタイヤのビードを傷つけてしまうかもしれない。

このIRCのレバーは、チューブレスタイヤに合わせて作られた特殊なレバーだ。どうしても最後の最後でビードがはめ込められない場合、チューブレスタイヤ専用レバーを使って取り付ける。全てのビードがリム内に収まったらいよいよ空気を入れていく。

その前に一手間、最後の仕上げ前に隠し味を施す。

売り上げランキング: 4,605

IRCローション

チューブレスタイヤの取り扱いの中で特に難関で、挫折してしまうビード上げを少しでも楽にしたい。この「ビードを上げる」という作業が、チューブレスタイヤに課された永遠のテーマだ(と、私は定義した)。従って、手を抜かないほうが良い。これから記すビードが上がりやすくするための一手間は、一見手間に見える。

ビードを上げる際に、石鹸水を使う人も多い。しかし、私はIRCから発売されているビードフックを上げる専用ローション(スプレー式)を使用している。やはり純正品は良く出来ていて、ビードが非常に上げやすくなる。しかし、使用するのとしないとでは、どれ位違うのだろうか。

実は当初、面倒くさくてスプレーを使っていなかった。と、白状しておこう。しかし冒頭にもあったように、その「手抜き」ひとつが、さらに面倒な作業を増やしてしまう。オフロードの太いタイヤは正直な所、ビードを上げるスプレーは必要ない。

しかし、ロードバイク用の細いタイヤの場合は、そう簡単に行かなかった。ビードはリムにグリップしてしまってうまくビードフックまで移動しない。うまく上がらず、失敗してしまった。このような経験と失敗が後に生きてくるのだろう。

続いて、IRCのスプレーを使ってみる事にした。タイヤのビードにまんべんなく散布する。成分は不明だが、手がかぶれるようなこともなかった。滑りの良くなったビードはリムをうまく滑り、ビードが上がっていく。気持ちの良い干渉音のあとに、空気がタイヤの中に閉じ込められる。

はじめからIRCのスプレーを使っていれば二度手間にならかった。と、思ったが、何事も失敗という経験を積むことで成長するのだろう。ロードバイクのチューブレスタイヤの場合は、簡単にビードが上がらないかもしれない。その場合は初めからIRCのスプレーで滑りを良くしておくほうが良いだろう。

チューブレスタイヤユーザーにとって、このIRCスプレーは必須である。もちろんIRC以外のタイヤメーカーにも使えるので一つ備えておくとビード上げ作業が楽になる。

シーラントの有無

シーラントが必要か?と聞かれれば私は「条件による」と答えるだろう。事実、神経質なサイクリストはリム重量、タイヤ重量、チューブ重量と「重量」をとても気にする。もちろん、チューブレスタイヤにシーラントを入れると、外周の重量は増えてしまう。

例えば「チューブレスレディ」ならシーラントは確実に必要だ。チューブレスレディーは、シーラントを使用することでチューブレスタイヤとして使用することができるタイヤだ。低圧によるグリップや、トラクション向上の恩恵をもたらしつつ、同時にパンクリスクを低減する。タイヤ重量も従来のチューブレスタイヤより軽くできるメリットがある。

その「微々たる重量増」が許せないサイクリストが世の中には存在している。ほんの少しであるが、シーラントを入れなければ重量増を防げるからだ。私はIRCのシクロクロスのタイヤにはシーラントを入れている。ただ、ロードバイク用のIRC FORMULA PROにはシーラントを入れていない。

もちろん本タイヤはチューブレスレディではなく、シーラントを必要としないチューブレスタイヤだ。ただ、パンクリスクを考えるとシーラントを入れたいところだが、クリンチャーのチューブにシーラントを入れないのと同じで、通常使う分には不要だと考えている。

事実、日本のような路面状況が良い環境ではパンクする機会はあまりない。また、チューブレスタイヤという特性上、「リム打ちパンク」という事が発生しない。確かにパンクリスクはゼロではないが、私はロードバイクのチューブレスタイヤにおいて「軽さ」を選択した。

IRCのチューブレスタイヤはあの過酷なグランツールのレース「ジロ・デ・イタリア」でNIPPOヴィーニファンティーニが使用し、難なく走り終えた実績を持っている。

今までの経験上、パンクをする機会は少ないのでシーラントはやはり不要だろう。ただし、ロングライドや、長距離を楽しく移動するようなライドを想定しているのなら、シーラントを入れても良い。ようは、自分が走る条件に何が求められているのかを理解し、最適な結論を出してほしい。

例えば、レースで1gでも軽い機材を使いたいなら、シーラントはいらない(事実、路面条件が良いレース会場でパンクしたことはいまだに無い)。ただし、ロングライドや普段の練習でチューブレスタイヤを使うのならば、シーラントは入れておいたほうが良いだろう。

しかし、「パンク」という不測の事態はかならずやってくる。世の中に絶対は存在しない。ではチューブレスタイヤがパンクした場合どうしたら良いのだろうか。次項では、チューブレスタイヤがパンクしたことを想定して、対応策を考えてみる。

売り上げランキング: 81,218

チューブレスタイヤがパンクしたら?

もしチューブレスタイヤがパンクしてしまったら、どうすればよいだろうか。クリンチャーやチューブラータイヤと同様に、チューブレスタイヤも当然パンクをしてしまう時がやってくる。この時、パンクの原因や穴の大きさ等、予測不可能だ。

ただし、チューブレスタイヤはクリンチャータイヤで発生するような「リム打ちパンク」の心配は無用だ。リム打ちパンクのように、リムとタイヤの間にチューブが挟まり、傷が入ることもない。ただし別の要因でパンクは必ずしてしまう。

例えば、ピンホールのような穴が空いてしまった場合、もうタイヤは使えないのだろうか。実はわたしは知らなかったので拍子抜けしたのだが、チューブレスタイヤの補修方法は、チューブを補修する要領と同じだ。チューブレスタイヤもタイヤパッチで補修すれば良い。

時間が有れば、外での修理も可能だが、私はライド中にパンクした場合は諦めてチューブを入れている。もちろん、タイヤに刺さっている異物を取り除こう。そうしないと中のチューブまで貫通してしまって、パンクしてしまう恐れがある。

私はとりあえず、チューブを入れてその場をしのいで、帰宅次第、チューブに使うようなパッチを貼り付けている。その際に使っているのはお馴染み「マルニのパッチ」だったり、サイクリストがいつも携帯しているパッチで事足りる。

しかし、チューブレスタイヤの世界は少し進んでいる。便利なパンク修理方法が出てきたのだ。それは、シーラントとエアーを同時に送り込み、パンクを修理してしまうキットの登場である。

IRC ファストリスポーン

私はツールボックスに、「IRC ファストリスポーン」を一つ忍ばせている。この便利なパンク修理キットはたちまちパンクを直してしまう。私は、先程申し上げた通り、シーラントを入れていない。その理由はIRC ファストリスポーンを携帯しているという理由があるからだ。

ピンホール程度の穴であれば、たちまち穴を塞いでくれる。使い方は非常に簡単で、タイヤの空気が十分に抜けた後、空気が十分に充填されていない状態で「IRC ファストリスポーン」をバルブと接続する。あとは一気にエアーとシーラントを充填すれば終わりである。

小さい穴であれば、簡単に塞がってしまう。もちろん大きな穴で、内側から補修する必要がなかればそのまま使っても構わない。しかし、シーラントの重みが気になるユーザーはシーラントを綺麗に流して、穴をふさぐ処置が必要だろう。

万が一の際に備えて、レース会場や、練習の為に「IRC ファストリスポーン」のお助けアイテムは非常に役に立つのだ。

売り上げランキング: 14,196

ビードを簡単に上げるには

チューブレスタイヤのビードを上げることは一つの難関である。おそらくチューブレスタイヤを使うことを始めるにあたり、誰しもが直面する課題である。はじめは通常のポンプでビードを上げることは難しいかもしれない。そしてこの一歩目でつまづき、チューブレスタイヤを諦めてしまうかもしれない。

ただ、そこで諦めないで欲しい。一つの解決策として、チューブレスタイヤの取り付けが楽になる空気入れがある。現在、BONTRAGERとTOPEAKからそれぞれ発売されている空気入れだ。私が持っている空気入れはBONTRAGERのFlashAirである。

仕組みは簡単だ。空気を貯めこむタンクがある。そこへ何度も空気を送り込み空気を充填する。規定の量まで空気をためた後、レバーを開放すると一気に空気が噴射される。この勢い良く一気に空気を送り込む事でビードが瞬間的に上がるのだ。

このBONTRAGERの空気入れFlashAirを使い始めてからビード上げに苦労したことはない。一発で上がるし、エアコンプレッサーよりも瞬発的にビードが上がってくれる。後発でTOPEAKから同様の仕組みを備えたポンプが発売された。

海外のレビューサイトにおいて本TOPEAKの空気入れのほうが評価が高い。どちらも同じ仕組を持っているため、どちらを選んでも問題ないと思われる。もしもオフロードから、ロードまで幅広くチューブレスタイヤを使うのならば買って損はない。

また、ポンプとしての性能も秀逸なので、買い換えを検討しているならぜひオススメしたいポンプである。

IRC FORMULA PRO チューブレス インプレッション

さて、チューブレスタイヤに関するウンチクはこの辺で終わりにしよう。いよいよ実際にチューブレスタイヤを実戦投入する。今回使ったのは、IRCの新製品FORMULA PROである。

様々なチューブレスタイヤが市場に溢れかえろうとしている今、どのようなタイヤを選べばよいのだろうか。私がIRCのチューブレスタイヤを選択した理由はとても単純だ。自分で使ってみて、使いやすくて、精度が高いチューブレスタイヤだったからだ。

いままでいくつかのチューブレスタイヤを使ってきたが、IRCのチューブレスタイヤは他のメーカーよりもビードが上がりやすい。ホイールのリム構造や取り付けるスキルにもよるが、ビードが上がりやすいというのは、特別なメリットであった。

しかし初めから、ロードバイクの機材としてチューブレスタイヤを認めていたわけではない。初めて使うキッカケになったのは、IRCのシクロクロスのタイヤだった。私のシクロクロスのタイヤは全てシラクCXだ。全くノブが無いスリックタイヤを練習用にして、マッドタイヤ、ノーマルと三種類使い分けている。

チューブレスタイヤを扱う上での「いろは」は、全てオフロード機材で覚えた。ホイールの選定から、取り付け、パンク修理、シーラントの経年劣化と、様々な経験をした。その中でもIRCのチューブレスタイヤは、非常に作りもよく精度が高かった。

そのオフロード用チューブラータイヤの好印象もあり今回はIRCのロードバイク用タイヤをチョイスした。ではここからは、IRC FORMULAを実際に約2000km程使用して、感じ得た事をインプレッションしていく。

3種類のIRC FORMULA PRO

チューブレスタイヤに関して一日の長(2007年〜)があるIRCは、今回新型FORMULA PROを3種類リリースした。1つ目が決戦用で軽量な「Light」、2つ目がオールラウンドに使える「RBCC」、3つ目が耐久性に富んだ「X-Guard 」である。

2007年から現在に至るまで、チューブレスタイヤの開発に積極的だった同社は、性質の違う3種類のタイヤを揃えた。他社のラインナップが1世代目の1種類でロードバイク用チューブレスタイヤを手掛ける一方で、IRCは第二世代目の改良を加えたチューブレスタイヤを投入している。

様々な条件下でチューブレスタイヤをNIPPOヴィーニファンティーニの選手らがテストし、培ったデーターをフィードバックしたタイヤがFORMULA PROだ。この実践で研鑽された「2世代目」という点は非常に大きい。最近になって他社が新たにチューブレスタイヤ手掛ける一方で、同社は一歩先を進んでいる事になる。

2007年に発売されたFORMULA PROと新生FORMULAが大きく異なるのは、特にビード周りの細部の形状を最適化している点だ。この改良により課題だった組み付けの作業性、取り扱いやすさが格段に向上している。

今回、ラインナップから見て取れるのは「用途の細分化」である。チューブレスタイヤには様々な不満があった。まず第1に「軽さ」である。チューブレスタイヤはその構造上の理由から、タイヤ自体の重量増が避けられない。軽量化という話はサイクリストにとって、永遠のテーマだ。

1つ目の「FORMULA PRO Light」は重量問題を克服した。レースや極限の世界で必要とされる要素のみを残し、重量面で大きなアドバンテージを獲得している。その重量は23Cタイヤでおよそ245gである。この重量はチューブレスタイヤとしては2015年当時「世界最軽量」だった。GP4000SIIですら約215gだ。そしてチューブが加わり60-80g増する。

なお、他社製品の「メーカー申告」の重量は、Vittoria Corsa Speed (Open TLR)が225g、Schwalbe Pro One Tubelessが257g、同社One Tubelessが344g!、と重たい。この中でもパンク耐性や、転がり抵抗を取ってもIRCは一歩秀でている。そしてクリンチャータイヤと比較しても重量面で有利だ。

一般的なクリンチャータイヤのトータル重量は270-290g(軽いクリンチャーの場合)であり、重量面の心配もなくなった。軽いタイヤ、ヒルクライムやレース等ではFORMULA PRO Lightを選択する、といった使い方ができる。

軽さも重要だが、グリップ力やタイヤとしての基本的な総合能力が高いのが「RBCC」である。RBCCとは「ライス ブラン セラミッスクス コンパウンド」の略で、なんと「米ぬか」から作られている。といっても、米ぬかを塗りこんでいるわけではなく、特殊な製法で米ぬかから作られた硬質多孔性粒子をトレッドに配合しているのだ。

この粒子の大きさはとても小さく、200マイクロメートル程の小さな硬い粒子だ。これらが路面に鋭く食いつき、スパイク効果を生み出す。また、この粒子が抜けたあとはウェット時に別の効果を生み出す。粒子が抜けた穴に一時的に水を抱え込み、水分をカットするのだ。これにより水はけが良くなり、ウェット時のグリップが増す。

IRCのロードバイク用チューブレスタイヤにおいて、RBCCは最もバランスが良いタイヤだ。特にグリップ力が高く、パンク耐性も高い。Lightよりも重量増こそあるが、グリップ力、ウェットに強いなど、全天候型で使いやすい。はじめにチューブラータイヤに迷ったらRBCCだ。

そして最後は「X-Guard」だ。3種類のなかで特に耐パンク性能が高い。それと引き換えに重量がやや重いが、ロングライドや、練習タイヤ、普段使い等どうしてもパンクしたくない時に用いたい。耐パンク性能は従来品よりも40%Upしている。

今回のIRC FORMULA PROの3種類を、馴染み深いPanaracerのRACEシリーズに当てはめるなら次のようになるだろう。Light(≒RACE L)、RBCC(≒RACE A)、X-Guard(≒RACE D)といった具合だ。このように、新生FORMULA PROのラインナップにはそれぞれ明確な用途が設定されている。

3種類をどう使い分けるか

もしもこの3種類を使い分けるとき、どのような条件で使い分けるのが良いだろうか。ここからは私が感じた一例であるが、ご紹介させて頂きたい。私が今回使ったのは「Light」と「RBCC」である。正直な所、「練習~決戦」を考えた時はこの2本があれば良い。

では「X-Guard 」は不要なのかと言われれば、そんなことはない。追って記載するが、まずは「Light」を使うシュチュエーションを考えてみる。私はレース用タイヤとして「Light」を好んで使っている。実際に、実業団堺クリテリウムではLightを使用した。

また、奈良クリテリウムでもLightを使用した。レース機材としてタイヤを考えた時にやはり軽さは欲しい。当然、パンクリスクも考えなくてはならないが、速さや、立ち上がりの軽さを優先した。何かを選ぶときには、トレードオフで何かを失う。

路面状況が良い場合は、それほどパンクリスクを考慮する必要はないかもしれない。乗鞍ヒルクライムや路面状況が良いサーキットならばLightで良いだろう。レース機材として考えるならば、やはりLightをオススメしたい。

ただし一つ気になったのは「雨天時のグリップ力」である。雨天時に「Light」を使ったのだが、ウェットコンディションは苦手なタイヤだ。ネガティブな面を上げるならばウェットコンディションでのグリップ力は期待しないほうが良い。

GP4000SIIなら滑らない登り区間も、Lightは少しトラクションをかけ間違えるとズルっと行ってしまう事があった。Lightを雨天時に使うことは私はしない。ただし、ドライコンディションで使う前提なら、特に気にする事ではない。

では「RBCC」はどうだろうか、同じく用意したRBCCを雨天でつかってみたが、ライスブランセラミッスクコンパウンドの恩恵は十分に感じられる。IRCが公開しているレーダーチャートを見るとその差は2目盛りだが、私には4〜5程の差を感じた。

実際に雨天時を想定すると、あの独特な路面への食いつき感を考慮して、レインタイヤとしても使えそうだ。確かに転がり抵抗の小ささと、回した時の振りの軽さはLightが秀でている。ただし、走行時の安定性や、グリップ感等はRBCCが秀でている。総合的な性能はやはりRBCCが一歩先を行く。

堺クリテリウムで試す

5月の下旬にしてはやけに暑い日だった。堺クリテリウムは毎年TOJ(ツアー・オブ・ジャパン)の併催レースとして開催される。国内外のプロ選手が集まり、シマノのお膝元の堺ということもあり、観客も多い。その前座レースで実業団堺クリテリウムは開催される。

この堺クリテリウムは、右回りでテクニカルな90度コーナーを回るレイアウトだ。路面状況は良いが、過去の雨天時には非常にスリッピーなコースに豹変したことがある。比較的新しいアスファルトは至る所に白線が引かれている。この日は雨の確率が殆どないためLightを選択した。

このレースに出場する前は、コンチネンタルのGP4000SIIを練習でも使用していた。パンク耐性に強く、ころがり抵抗も小さい。データー上のころがり抵抗も確かに小さく、このタイヤ以外使う事はあまり考えていなかった。ただし、チューブレスタイヤのサイドグリップの高さを知ってから、テクニカルなコースはFORMULAだなと思っていた。

ただ、まっすぐ走るだけならGP4000SIIで良いのだが、コーナーリングとなるとやや話が変わってくる。チューブレスタイヤは元々シクロクロスで使っていたから、そのコーナーリング中のグリップ力はクリンチャーの比ではないことはわかっている。

そういう意味でも、減速せずに倒しこんでコーナーリングができるチューブレスタイヤのグリップ力は魅力的だ。実際使ってみる際に空気圧をどうしようか悩んだが、同一条件で比較したかったためGP4000SIIと同じ7.5BARを入れる。

この堺クリテリウムの当時に、突然新タイヤを投入するのは非常に怖い。従ってやや悪路の峠を何度も走り、適正な空気圧を試していた。実際の走行感はGP4000SIIの8bar程がFORMULAの7.5BARといえば良いのだろうか、ただしグリップ感は相当異なる。

乗り心地はもはや「硬派」なGP4000SIIと比較することすら拒まれる。エアボリュームとタイヤの性質から考えてみても、ラテックチューブが入った高級チューブラータイヤを凌ぐのだ。私は以前VELOFLEXのEXTREMEを使っていたが、乗り心地はあの感覚に近い。

どこかフワフワしつつも、シルクの上を走っているような独特の感覚。すこし感覚の捉え方を間違えれば、「パンクしているのでは?」と錯覚するほどだ。2〜3回、タイヤを見てパンクではないことを確認したあと、レースに出走した。結果は前年度よりも成績が良かったが、一番違ったのはやはりコーナーリングだ。

コーナーコーナーの立ち上がりで差を開けられることはない。もしかしたら、自分自身がシクロクロスを行うようになり、コーナーの入りが変わったことも大きいかもしれないが、しっかりと外脚荷重で、タイヤを上手くグリップさせながらカーブを抜けていく感覚がある。

あの独特の倒しこみはチューブラータイヤならではだ。そういう意味でも、クリンチャータイヤからチューブラータイヤに変える事は、一つのアドバンテージになる。コーナーリングが怖い、というサイクリストが居たら、補助輪的な役割でチューブラータイヤを使ってみても良いかもしれない。

Made in JAPAN

国産自転車パーツメーカーで思い浮かぶのは、コンポーネントのシマノ、パワーメーターのパイオニアとその性能は非常に高い。「日本製」というだけで何処か性能が高く感じられてしまうのは、この国に生まれ、日本人として嬉しい。

IRCはタイヤ以外の小さな小物まで手を抜かない。ローション、ファストリスポーンは日本製だ。それだけで精度や品質が高いように感じてしまうが、もちろんその期待は全く裏切られることはない。タイヤのパッケージングにもその片鱗が見て取れる。まるで、デパートで売られているサクランボであるかのように、フィルムで丁寧に覆われている。

過剰とも言えるこの梱包であるが、おそらくタイヤの劣化を最小限に防ぐ配慮だと察する。タイヤが工場で生産され、出荷される。ショップに届き、店頭に並び、販売される。ただし、そのタイヤが売れてあなたに買われるまで、いったい何年かかるかわからない。

ビール工場で飲むビールが美味いように、やはり生産者も作った時の性能(味)をユーザーに届けたいはずだ。店頭に並ぶまでの時間はどの生産者も、ユーザーも知る由もない。そんな時、フィルムで覆われたほんの少しの配慮はタイヤの品質を保ってくれる。

日本製のタイヤ確かに性能が高いかもしれないが、梱包一つ取っても日本人が創る「日本製」の配慮が行き届いている。

まとめ:馬車の延長線上に、車はない。

本当に今回の記事は長文中の長文だ。一筆書きのように、一度で読むことは書いた私でも難しい。ただ、本記事には目次を設けているので、都度必要な箇所をつまみ食いしながら読んで頂きたい。さて、いよいよ最後のまとめに入っていこう。

単純に、「良く転がるタイヤ」を使ってみたいと思ったことはないだろうか。なぜ?それは楽に走るために、ライバルよりも先着するために、どうせお金を出すなら性能が良い物を・・・と、理由をあげればキリが無い。それほど今よりも早く走る為に、サイクリストは日々研究している。

今回私が書いた約30,000文字(いわゆる原稿用紙75枚分相当)は、「クリンチャー」でも「チューブラー」の話でもなかった。地球上で最も普及していて、自転車で最も普及していない「チューブレスタイヤ」についてである。なぜそのようなタイヤを、長文で表現する必要があったのだろうか。

理由は簡単だ。その性能とは裏腹に、まったくサイクリストに普及していない事が、非常に惜しいと感じさせた。いくら性能が高くても、知る機会や、使う機会がなければ開発者の努力は報われない。私は自分で使ってみて、チューブレスタイヤはもっと普及すべきだと思った。性能面でも、安全面でも。

長文になってしまったもう一つの理由は、今後ロードバイクに関するチューブレスタイヤについて書く機会は、もはや巡ってこないと悟ったからだ。

いつか時代がクリンチャータイヤから移り変わり、チューブレスの時代がやってくる。その内容を込めて、書く機会は今の時代しかなかった。だから、考えうる材料と、自分自身が経験したチューブレスタイヤの事実を全て記す必要があった。

もしかしたら、タイヤの専門家が見たら、お粗末な文章も散見されるかもしれない。もしそのような場合は、建設的な意見でアドバイスを(ナマ暖かく)頂けると幸いだ。

アップルの創業者スティーブ・ジョブズ氏は、自動車を普及させた立役者、ヘンリー・フォード氏のこんな言葉を好んで用いていた。

「もし顧客に彼らの望むモノを聞いていたなら、 彼らは「もっと速い馬が欲しい」と答えていただろう。」と。当時は馬車が交通手段の要だった。そして自動車を使っていたのは一部の超上流階級だけだった。この言葉を少しお借りしてみる。

「もしサイクリストに彼らの望むモノを聞いていたなら、 彼らは「もっと速いクリンチャータイヤが欲しい」と答えていただろう。」いや、自分で書いていてコレは少し無理がある(笑

この言葉は、新しいプロダクトを生み出すときにしばしば用いられれる。開発側がなにか新たなプロダクトを生み出す場合に用いる格言めいた言葉だ。プロダクトを作る際、市場がまだそれほど成長しきっていない地帯を狙うのが一つの成功の鍵とされている。

この言葉をユーザー側から見たらどうだろう。今私達が、当たり前に使っている「クリンチャー」はいつかヘンリー・フォードが生きていた時代の「馬車」になる日がくるのかもしれない。

私は過去に「カーボンクリンチャーの闇の部分について語ろう」という記事を書いた。まったく普及していなかった「ゲテモノ機材」であったが、私はカーボンクリンチャーの性能と利便性に期待を寄せ、記事を書き上げた。

ところが公開当時、SNSでは否定的(相当な)な意見が多かった。当時の私も、市場にここまで受け入れられる機材だとは思ってもいなかった。あれから数年が経過した今、「カーボンクリンチャー」の普及については記事化することはおろか、説明する必要すらない。

カーボンクリンチャーと同じように、チューブレスタイヤが普及するかは誰にもわからない。そして、クリンチャータイヤが席巻するタイヤ市場が、チューブレスタイヤに取って代わるのかすら、誰にもわからない。

「プロが使うから」なんていう宣伝文句がまかり通る時代では、到底普及もしていかないし、誰も使わない。だから我々は、本質を見抜き、自分で試し、その性能を脚で感じとらなくてはならない。自分でお金を出し、失敗する。そこから得られることは多い。

本記事を読み、ほんの一人が、一部が、チューブレスタイヤに興味を持ったのなら、この記事を書いたかいがある。そして「チューブレス食わず嫌い」を脱却し、その良さに気づくキッカケになったのなら、なおさらだ。

何年か経って、いつかこの記事を読み返した時「古い過渡期の情報だな」と思われたのなら、成功なのだろう。その時にまた、それほど普及していない機材を紹介する為に、本記事を引用できたのなら嬉しい。本記事内で、カーボンクリンチャーがそうであったように。

時代のトレンド、ユーザーが求める機材は常に流動的だ。為替のように素人は読めない。ただ、良い物は使われるべきだし、古く居座る技術は見直す必要がある。私達サイクリストは少しでも速い機材を求めているが、現状(馬車)を改良するのか、新たな別の方式(車)にシフトするのかは、今それぞれのサイクリストに託されている。