- 剛性を自在に変更可能。

- 振動吸収性も変更可能。

- リムブレーキ式が大穴。

最速のバイクを生み出すためのアプローチは、「エアロ」と「軽量化」の2つだけではない。

新型Madoneを知っていく過程で、それだけでは不十分なのだと次第に思い知らされた。これら2つの要素に加えて、新しい切り口である「振動吸収」の話しをせずに現代の最速のバイクは語れない。エアロ、軽量化、振動吸収と、異なる3つの要素を融合させ、TREKは新しいエアロロードのカタチを生み出した。

ほんの少し前までは、エアロと軽量化に注目が集まってきたのも事実だ。今この時もそうかもしれない。だから、振動吸収なんてものが速さに直結することなど誰も想像すらしなかった。

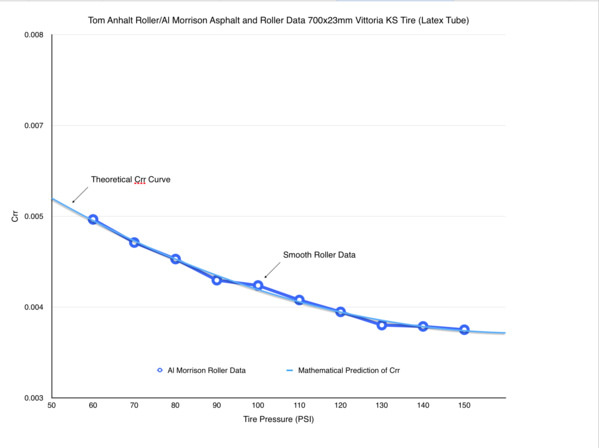

しかし先般の記事「【なぜ?】タイヤ空気圧を上げ過ぎると、転がり抵抗が増す実験結果」でも紹介したとおり振動は、本来推進力に変わるはずのエネルギーを奪ってしまう。この興味深い事実を明らかにしたのはSILCA研究所だった。振動とは、バイクが上下に揺さぶられる位置エネルギーの無駄な変化であり、せっかく生み出したパワーをないがしろにしてしまう。

エネルギー損失(振動が増えることによる)を生み出している直接の原因は、主にタイヤの空気圧が高すぎることだった。TREK MadoneはISOSPEEDという特殊な振動吸収装置と剛性を変更できるスライダーを搭載することで、バイクに影響を及ぼす不快な振動を減らす事に挑戦した。

ただ―――。

TREKは振動吸収性が重要だと理解しつつも、「1つの性能を高めようとすると他の性能が犠牲になる」というバイクのバランス問題も十分理解していた。たとえば、特殊なダンパーやスライダーを搭載すると性能は向上するかもしれないが、部品点数が増えてしまい、重量も増してしまう。また、内部構造の変化はフレーム形状にも影響を及ぼしエアロダイナミクスに影響を及ぼしてしまう。

その上で、ハンドリング性能、フレーム剛性、外観、ジオメトリといった「バイクシステム」としての総合的なバランスを考えていくと、組み合わせは無数に増えていく。TREKはそれらの組み合わせを1つ1つ丹念に精査していき、「新しいMadone」を生み出すことに成功した。

今回の記事はTREKの新型Madone DISCに迫っていく。前半の本記事ではMadone DISCの性能面を探り、後半では実際にバイクをテストしたインプレッションをお伝えする。これまで世界最速として君臨し続けてきたMadoneはどのように進化したのだろうか。その一部始終を追っていこう。

2020/07/17追加:マイナーアップデート

新型Emondaのリリースが冷めやらぬ中、Madone SLRがモデルチェンジした。フレームの形状や構造は全く変わらないが、使用するカーボンとBBが大幅アップデートする。2018年にMadone SLRが登場した際はISO SPEEDを搭載し快適性を高めることにフォーカスしたが、今回は大幅な軽量化が施された。

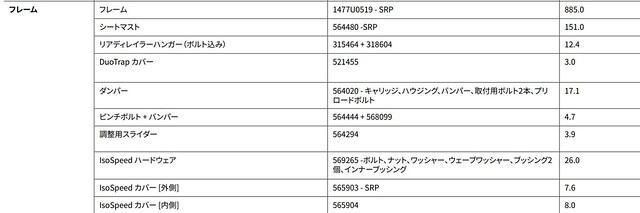

各パーツの重量減は以下の通りだ。

- 新しいOCLV 800を使用したフレーム:-80g

- 塗装の軽量化によりチームカラーのフレームを軽量化:-50g

- 新型Aeolus RSL 37 ホイール(XXX 4とほぼ同等の空力性能):-100g

- SRAM DUB クランクの採用:-60g

- 新型Aeolus RSL Bar/Stem(Madone専用2ピースハンドルバーとほぼ同等の空力性能):-160g

450gの軽量化というプロモーションだが、実際にフレームの軽量化に寄与しているのはOCLV800カーボンの変更による80gと塗装の軽量化による50gの合計130gである。ただ、この重量減は相当なインパクトがある。

「Madone DISCは重い」

こんな話が良く聞いた。確かにVENGE DISCよりは重いかもしれないが、使用しているAeorusホイールが少々重いためそのように感じるようだ。参考までにTREKが公開しているOVLV700モデルの実測重量を確認していく。

- 7.405kg:OCLV700 Madone DISC(DURA-ACE) Aeorus6

- 7.423kg:OCLV700 Madone DISC(SRAM Red eTap HRD) Aeorus6

TREKはOCLV700 Madoneについてありとあらゆる重量を0.1g単位で公開している。その情報も載せておく。

前回の情報を元に、2021モデルのOCLV800 Madone SLRの完成重量を確認していこう。完成車の仕様は新型RSLホイール、160mmローター、RSLハンドルバーステム、軽量チームペイントの場合だ。

- 約7.40kg:SRAM eTap

- 約7.35kg:DuraAce Di2

ん・・・、前回のローンチの際のデーターを持ってきたがDura-aceモデルは55gしか軽くなっていない・・・。さらに、SRAM Redモデルは23gしか軽くなっていない。推測するにモデルチェンジ前の重量は塗装を含まない重量なのだろう。バイクの総重量は様々なコンポーネントの組み合わせで変動するので単純に引き算は危険だ。

また、ローターの140mm化や、スペーサー重量、コラムカットすることでさらなる軽量化が見込める。とはいえ、T47のねじ切りBBで確実に重量増になるはずが、逆に軽量化したというメリットは大きい。そして振動吸収のためにISO SPEEDが備わっている分さらに重量が増えるはずだ。これは最もライバル視されるVENGEはない高い付加価値である。

塗装の軽量化については、スモークカラーと呼ばれる色付きのクリアコートを採用することでペイント重量を50g軽量化している。クリアコートであるためベースのカーボンが見えるカラーだ。なお、DomaneやEmondaのチームペイントもスモークカラーを新たに採用している。このカラーは軽量化に寄与するというメリットがある。

なお、新型Emondaと同じく価格が見直された。コストバリューにも優れており以下の通り完成車がプライスダウンした。

| 2020(参考) | 2021 | 価格差 | 価格差 | |

| Madone SLR 9 | 1,235,000 | 1,222,000 | 1.1% | 13,000 |

| Madone SLR 9 eTap | 1,281,000 | 1,222,000 | 4.6% | 59,000 |

| Madone SLR 8 | 961,000 | 932,000 | 3.0% | 29,000 |

| Madone SLR 7 | 939,000 | 892,000 | 5.0% | 47,000 |

| Madone SLR 7 eTap | 1,013,000 | 941,000 | 7.1% | 72,000 |

| Madone SLR 6 | 853,000 | 812,000 | 4.8% | 41,000 |

実際にOVLV800のマドンに乗ったわけではないので細かいインプレッションは書けない。しかし、Emondaと同じくサイズ別に剛性チューニングを施したバイクになっているはずだ。次章からはOCLV700のモデルのインプレッションを記している。使用するカーボンとBB以外に変更は無いため大筋現在でも通用する内容である。

振動吸収を見方につけたエアロロード

TREK Madoneは世界最速のエアロロードだった。過去形で表現している通り、VENGE DISCやSYSTEMSIXが登場するまでは、と付け加えねばならない。前作のMadoneは重量面やエアロダイナミクス、どれをとっても他社ブランドよりも優れたバイクだった。

TREK Madoneリムブレーキ式のエアロダイナミクスは現在でも優れた性能を備えていて(コラムとして後述)、重量やエアロダイナミクスを考慮すると、実は現行最速のVENGE DISCやSYSTEMSIXと比べてもなんら遜色はないのだ(むしろ重量面を含めると優れている)。

SYSTEMSIXはこれまで最速だったTREK MADONE(2016)よりも1W”も”速い。

TOUR MAGAZINE

TREK Madoneは何年も前に「完成されたエアロロードバイク」を生み出していた。しかし、時代は変わってきた。ディスクブレーキシステムは、リムブレーキを駆逐していこうとしている。長らく君臨してきたブレーキシステムにパラダイムシフトが起きようとしているのだ。TREK Madoneもその流れに乗るようにディスクブレーキ化に踏み切った。

リムブレーキ式とディスクブレーキ式では根本的なフレーム設計が違う。その中でもシャフトの規格が最も異なる点である。前後共にスルーアクスルシャフトが採用され、リアエンドは142mmとワイド化した。当然、新型Madoneもこのデファクトスタンダードの規格を採用している。ただ、もう少し時間がたてば、このような規格の話はやがて不要になる。

あえて「デファクトスタンダード」と記したのには理由がある。ディスクロードの黎明期は前後クイックリリース式や、フロントのみスルーアクスル、フロントシャフト径15mm、と各社が「独自規格」という名のメチャクチャっぷりだった。TREK BOONE DISCを3世代乗り継いだが、初代はリア135mm、フロント100mmで、信じられないかもしれないがクイックリリース式のシャフトをそのまま流用したモデルだった。

意地悪な言い方をすると、メーカー自身も迷走していたのだ。もちろんアオリを食らったのは末端のユーザーである。

二世代目は、リアが135mmのクイックリリース式で、フロントがスルーアクスルというミックス仕様だった。そして規格が落ち着いたBOONEは、142mmの12mmスルーアクスルに収まった。DISCロードが普及しだすまでには、このような規格の乱立があった。そんな規格が定まらない中、被害を受けたのは主にシクロクロッサーたちであった。

ただ、ロードやシクロクロスはマシなほうである。MTBライダーたちからしてみれば、135,142,148,BOOSTと常に規格に振り回され続けているので「ディスクロードの規格”程度”でぐだぐだ言うな」とはまさにおっしゃるとおりである。

ただ、そのおかげでフロントのスルーアクスル化は体感できるほど性能アップが図られた。特にキャンバー区間において、フロントタイヤのグリップ感の向上は素晴らしいものになった。ロードであれば狙ったラインを攻められるため下りが怖くなくなった。

話は戻り、スルーアクスル化やディスクブレーキ化に伴う大幅な規格変更によって、TREK Madone DISCのタイヤクリアランスにも変更が加えられた。時代の流れで28mm幅のタイヤも使用できる。リアエンドをワイドにしてねじれ剛性を上げ、さらに重量を減らす。そしてエアロ化も追求していく必要があるのだから、開発するメーカーは大変である。

新しいものを生み出す為には、常に困難が伴う。一つ一つの問題をつぶしていく「引き算」を繰り返していくことが遠回りながらも最速への近道になる。

TREKは「究極のオールラウンドバイクMadone」を生み出すために3つの要素を極限まで高めていった。1つ目は「振動吸収」、2つ目は「エアロダイナミクス」、3つ目は「重量」だ。これら3つの要素をどのようにして高めいったのか。次章ではこれら3つの要素について、開発の舞台裏を覗いていこう。

振動吸収 ISOSPEED

新型Madoneに搭載されたISOSPEEDは、今までのISOSPEEDとは似て非なるものだ。

新型Madoneには、今までとは全く異なるISOSPEEDが搭載されている。あたらしいISOSPEEDについて、「スライダー調整式で剛性や振動吸収が変えられる仕組み」という認識をしていたら、もう少しだけ深く理解する余地が残っている。確かにISOSPEEDは「振動を吸収してくれるテクノロジー」に間違いはない。

ところが、ISOSPEEDと一言で言っても、搭載されているモデルによってチューニングは全く異なっている。具体的には、全く異なる「ISOSPEED」がDOMANEもBOONEもMADOMEにも搭載されている。そこで今回の新型TREK Madoneに搭載されているISOSPEEDはどのような構造なのか確認していくことにしよう。

まずは、これまでのISOSPEEDを少しおさらいしてみよう。TREK DOMANEはシートポスト直下が分離し、剛性をスライダーで調整するタイプだった。TREK BOONEはシートポストとトップチューブの境目にエラストマーが配置された簡素なタイプだった。そして、今回の新型MadoneのISOSPEEDは「剛性」「振動吸収量」「リバウンド」を調整できるISOSPEEDに進化した。

ISOSPEEDになじみが無い人も多いと思うので、基本的な動作ついて少しふれてみたい。ISOSPEEDの基本動作は「しなる→戻る」という衝撃吸収の方法を採用している。BOONEはエラストマーが介入し、衝撃を吸収する単純な構造だった。地面からの衝撃や突き上げを吸収し、はじかれるように元に戻っていく。イメージとしては定規をしならせて一気に開放するタイプのISOSPEEDであった。

ただし、元に戻るスピードは衝撃に比例して増していく(ダンパーが入っていないため)という特性があった。実際に過酷なオフロードを走っていると、ときおり反発が強く感じてしまい、サドルから体が離れてしまう場合があった。そのため再度ポジションを取り直すというひと手間も経験していた。リバウンドの速さは、衝撃の大小で速くもなり、遅くもなってしまう。ISOSPEEDの「しなって、戻る」というメリットのうち「戻る」という側面はデメリットにもなっていた。

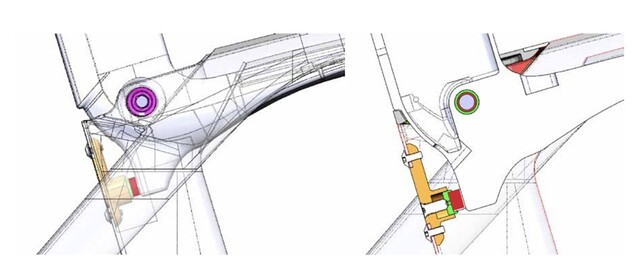

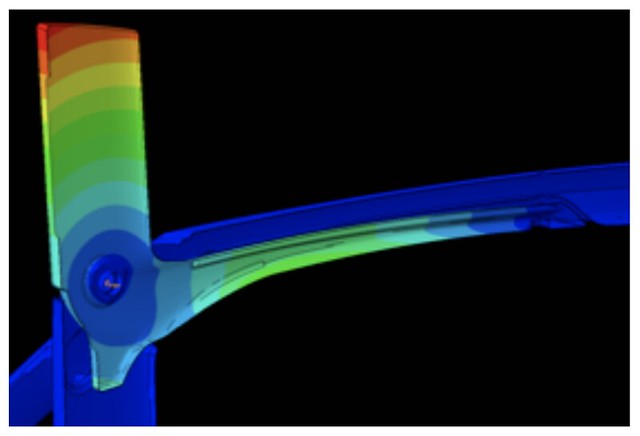

新型Madoneは、ISOSPEEDにダンパーを搭載し「戻る」を適度に抑制する改良を施した。衝撃の強さによって左右されていた戻り量(リバウンド)は、ダンパーが作用して適度に戻るようになった。この重要な役割を担っているダンパーは三つの要素から構成されており、それぞれが組み合わさってリバウンド量を調整している。

- レッド:エラストマーダンパー

- グリーン:ダンパーハウジング

- オレンジ:フレームキャリッジ

これらのパーツ類はシートチューブの内部に埋め込まれている。では実際に地面から衝撃を受た際の挙動を追っていこう。まずは地面からの衝撃を受け、サドル~シートポスト部分に荷重が掛かる。シートポストは反時計方向にしなる。この時にダンバーは圧縮される。シートポストが元の位置に戻ろうとするとき、ダンバーはゆるやかに勢いを”いなして”エネルギーを吸収する仕組みだ。

ISOSPEEDにダンパーが追加されたことによって、強い衝撃に対する過度な戻りは感じられなくなった。「路面追従性」という言葉の意味では、BOONEにこそダンパー機能が必要とされると思うので今後の開発に期待したい。ここまではISOSPEEDの「戻り」に関する新技術を見てきたが、次章からは目玉の「トップチューブのスライダー」についてフォーカスしていく。

剛性変更が可能

新型Madoneで特に目を引くのはトップチューブに仕込まれたスライダーだ。スライダーを調整することによって、バイクの剛性を変更できる。構造自体は少々複雑だが原理は単純だ。スライダーをバイク後方に移動すると剛性が上がる。前方に移動すると剛性が下がる。原理としてはプラスチックの定規を曲げる時と一緒で、両端を持って曲げると柔らかく、狭く持って曲げると硬くなる原理と一緒だ。

言葉で表現するととても簡単なのだが、フレームのトップチューブによくここまでの構造を仕込めたものだと感心してしまった。内部構造を確認すると、トップチューブとシートポストは独立している。そしてトップチューブとシートポストをつなぐようにスライダーが接続(というよりも接触)されている構造だ。シートチューブ部分がバイクの後方へしなると、接続されたスライダー部分もしなる。

スライダーの調整は剛性の変更が主な目的だが振動吸収性も同時に変化することになる。スライダーをフレーム前方に移動すると振動吸収性が増し、スライダーをフレーム後方へ移動すると振動吸収性は下がる。定規の話に戻るが、小学校の頃に机の横に定規を固定して「バイーン」とやっていた原理を思い出してほしい。机から定規が飛び出た量の違いで大きく振れたり、小さく振れたりと動きに差が生じる。

これらの動きの大小が振動吸収に違いをもたらしている。スライダーの調整でフレーム剛性が変化するというのは非常に面白い仕組みだ。Madoneは「硬い」や「やわらかい」という記号的な意味では、決して表現できないフレームなのだ。逆説的にとらえれば、好みの剛性にチューニングできるという一つ先を行ったバイクと言える。

次章では剛性がどのように変化していくのかを確認していく。

フレーム剛性の変化

「MadoneのISOSPEEDは調整式で剛性を変更できる」

確かにこの表現は正しい。しかし、これがすべてではないことも確かだ。剛性を変化できるというメリットは、フレームサイズごとの剛性差も縮めてくれる。たいてい56サイズを基準として剛性を定めていくが、小さいサイズは硬く、多きサイズは柔らかくなりやすい傾向にある。

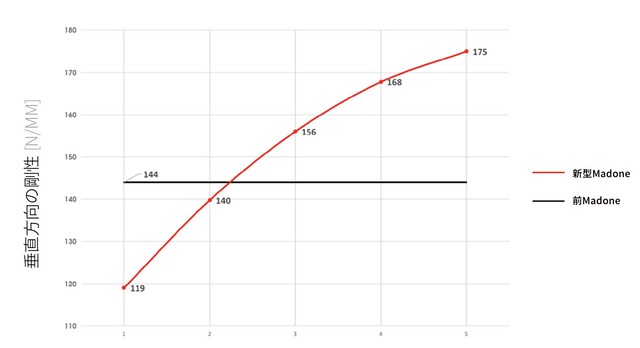

TREKはカーボンの積層を巧みに変更してフレーム自体の剛性差をなくしつつ、さらにISOSPEEDのスライダーを用いてフレームサイズの剛性差を極限まで減らす事に成功した。例えばサイズ56のフレームの縦剛性(サドル部)は、およそ119N/mm~175N/mmの間で剛性を調整することが可能になった。

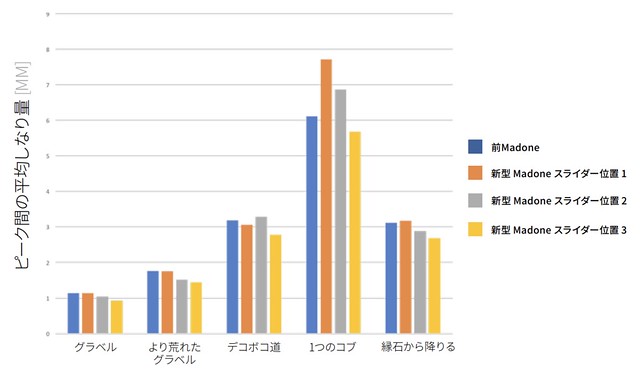

前作のMadoneの縦剛性は144N/mm程であった。旧型Madoneと比ベると新型Madoneの剛性は17%高く、もしくは22%低く調整できることになる。TREKの実験結果によると今までのフレームはサイズ毎に30-40%ほど縦剛性が異っていたが(これはこれで驚きである)、新型Madoneはその差が3-6%まで縮まっている。

剛性面でのチューニングも魅力的な話題の一つだが、振動吸収性も変化させることができる。新旧フレームサイズ50cmを比較をすると、新型の振動吸収性は27%向上した。荒れた群馬CSCを走るとき、路面状況が良い修善寺や広島森林公園を走るときなど、コースに応じてフレームをチューニングするという戦略も新型Madoneであれば可能になる。

振動や、路面状況、タイヤ空気圧の違いによって「インピーダンスロス」というエネルギーの損失が発生してしまうことが最近わかってきた。近い将来タイヤ空気圧やフレーム剛性の違いでセッティングを変更することが当たり前になる時代はそう遠くないのかもしれない。実際にクルマの世界ではサスペンションのチューニングなしに走りを語ることはできない。

エアロダイナミクス

昨今のエアロロードは本当に速い。とんでもなく速い。そしてディスクブレーキだからよく止まる。もはやリムブレーキには戻れなくなる。最近のメジャーブランドは、フレーム、ホイール、ハンドルをすべてオールインワンの「バイクシステムとしてどれだけ速いか」という総合的な1つの単位で開発が行われている。

新型Madoneもその開発スタイルからもれていない。フレームは元より、ホイール、ハンドル全てが組み合わさり速さカタチを生み出した。しかし、Madoneは既にワイヤー式で世界最速のバイクであったためもう一歩先に前進する必要があった。そこで盛り込まれたのが新型ISOSPEEDだった。エアロとISOSPEEDは別の話のように思えるが、それぞれを両立しようとすることはとても大変だ。

ドマーネと同じようなISOSPEEDをなぜMadoneでは採用しなかったのだろうか。それには理由がある。新型Madoneは「空力性能を高めるために」トップチューブ側にISOSPEEDを搭載した。シートポスト直下にISOSPEEDを設置(DOMANEのように)すると、リアホイール側へのエアロダイナミクスが悪化してしまう。エアロロードの定番技術のカムテール形状を実現することも当然難しくなってくる。

冒頭でも記したが、新型Madoneは「究極のオールラウンドバイク」を目指した。エアロダイナミクスや振動吸収性に影響を及ぼさないために、「振動吸収テクノロジーをフレームのどの部分に搭載するか」という設計面での問題も考慮する必要があった。まさに複雑なパズルを組み合わせるような開発の末に、新型Madoneは誕生したといっていい。

ところで、全く新しい振動吸収システムを搭載したわけだが、その上でどのようにしてエアロダイナミクスを高めていったのだろうか。

TREKはCFD解析でエアロダイナミクスを追及していった。大手メーカーでは必ずと言っていいほどCFD解析を行っている。主にフレーム表面における気流の分離傾向や、バイク表面の渦、後方に行くほど発生する乱気流の量、そしてホイールや各種コンポーネントに及ぼされる力をシミュレーション上で解析していった。そして、最後に風洞実験結果を組み合わせることで、空気抵抗がより小さくなるようなバイクを生み出していく。

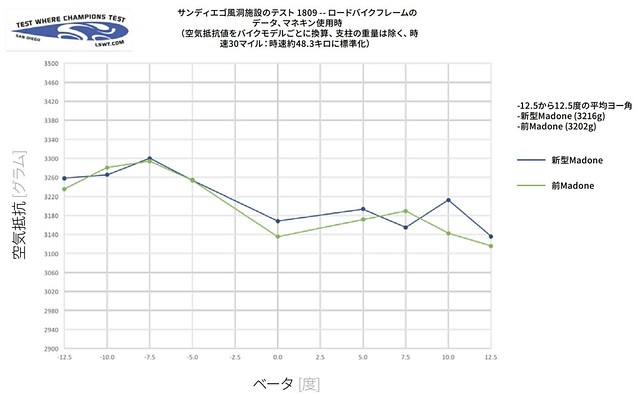

新型Madoneの最終実験は、サンディエゴ・ロースビード風洞施設にて実施された。ヨー角-12.5から12.5度における空気抵抗値は、新型Madoneの3216gに対し、前Madoneは3202gだった。数字だけ見ると前作のエアロダイナミクスが優れているが、14gの差は風洞施設の実験で発生する誤差の範囲内である。実際は最速だった前作と同じエアロダイナミクス性能を備えている。

エアロダイナミクス面の話をすると新型Madoneは「据え置き」と評価される。ただし、冒頭からしつこく述べている通り「速さ」とはエアロダイナミクスに限った話ではない。「重量」や「振動」とあらゆる要素が複雑に絡み合う。もちろんフリクションロスもあるが、今回はフレームの話なのであえて追及はしない。昨今のエアロロードは「重量&エアロダイナミクス」の2つの要素ばかり注目される。

しかし、インピーダンスロスを初めとした振動が及ぼすパワー損失もこれから注目されるキーワードの一つだ。ただ、どれほど実走に影響を及ぼすかや、体感できるほどの性能なのかは判断が難しいところだ。その模様は後半のインプレッション編でお伝えする。

重量

「新型Madone DISCは重い」

こんな話をよく聞く。確かにVENGE DISCよりは重いかもしれないが、使用しているAeorusホイールが少々重いためそのように感じるようだ。ここでTREKが公開している実測重量を確認していく。

- 7.405kg:新型Madone DISC(DURA-ACE) Aeorus6

- 7.423kg:新型Madone DISC(SRAM Red eTap HRD) Aeorus6

- 7.087kg:新型Madone RIM-B(DURA-ACE) Aeorus6

VENGE DISCの実重量が7.3kg~7.4kgであるため重量に大きな差はそこまでなかったというのが率直な印象だ。Aeorus6ホイールの重量は、ディスクブレーキモデルで1598g、リムブレーキモデルで1573gだ。たとえばCLX50の1380gを使うとトータル重量はおよそ200g削減できる計算になる。ディスクブレーキモデルは7.2kg、リムブレーキモデルは6.88kgと規定ギリギリの重量でまで軽量化できる。

それでいてISOSPEEDのギミックが仕込まれているわけだから、新型Madoneは十分軽い部類に入る。

ただ、「軽い」や「重い」といったたぐいの話は、単に目の前に存在している物体に対する判断でしかない。新型Madoneを深く探っていくときに、どのような開発を経て「その重量」にたどり着いたのかを探るほうが私は興味をそそられた。

まずは、新型Madoneの造形を確認する。”かまぼこ”のようなFOIL形状は優れた空力性能を備えた証だ。ただ、フレームのどの部分に、どれだけFOIL形状を使うべきなのかを詳しく検証しないと、剛性や重量面が悪化してしまう場合がある。優れたエアロダイナミクスを備えたバイクは、低くではなく「細く」がセオリーだ。ただし、細くしてしまうと今度は狙ったフレーム剛性が確保できなくなる。

エアロダイナミクスを求めれば細さを追求する必要が出てくるし、剛性を求めれば太さを確保せねばならない。そして軽さを求めれば表面積を減らさねばならない。「エアロダイナミクス」「剛性」「重量」はまさに水と油の関係だ。空力性能や速さだけにこだわってばかりだと、剛性の低下やフレーム重量が増してしまう。

TREKがMadoneの開発で掲げた「オールラウンドエアロロード」はこれらエアロ、重量、剛性の相反する特性をバランスよくミックスする必要があった。まさに難解な謎解きパズルである。しかし、TREKはどのようにしてこれらの難しい問題に取り組んで行ったのだろうか。

話は単純である。様々な組み合わせを何百通りも試して、最適解を導いていく地道な検証を進めて行った。気の遠くなるような数の有限要素モデルを解析して、フレームの細部を微調整していく。そして重量が軽く、かつ優れた空力性能を備えたフレームが徐々に完成していった。その上でまったく新しいISOSPEEDを搭載したことや、振動吸収性すらも調整することが可能なフレームを生み出したのだから驚きである。

重量は7.2kgと言えど、「7.2kg」までにたどり着くための物語は気の遠くなるような作業の繰り返しだった。Madoneは重いと思われている。しかし、ホイールをAeorus6から50mmハイトモデルに変更することによって重量はある程度抑えることができる。個人的にはCLX50が軽くて好みだが、Aeorus5も同じくらい軽いため、もしも純正でそろえるとしたらAeorus5を選択したほうが良い。

最後に重要な情報を付け加えておきたい。TREKは新型Madoneについてありとあらゆる重量を0.1g単位で公開している。その情報を載せておく。

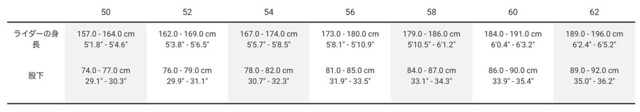

ジオメトリー

新型Madoneがこれまでと異なっているのはジオメトリーの設計である。これまでのTREK MadoneはH1とH2フィットの2つのジオメトリパターンが展開されていた。H1はよりレースバイクに特化したモデルでヘッド長が短くより攻撃的なポジションに設定することが可能だった。対してH2はヘッド長が長くコンフォート寄り(といっても乗りやすい)設計だった。

新型Madoneは新しくH1.5というフィットを採用した。大きく変更された箇所はフレームスタック、リーチ、ヘッドチューブ長だ。新しいフィットの特徴は、この三つの要素(スタック、リーチ、ヘッド)以外のジオメトリは全て踏襲されており変更はなされていない。私の身長は170cmでH1.5の52サイズをテストしたがステムサイズは100mmで違和感なく乗ることができた。

新型Madoneのサイズ展開は50~62サイズが展開されている。

ジオメトリに関してはメーカー推奨のサイズを選択しておけば間違いない。肝心なのはフレームサイズで選ぶのではなく「スタック」と「リーチ」で選ぶのが主流だ。最近のアメ車系ブランドはフレームジオメトリが良く考えられていて、わざわざ「ワンサイズ下」を選ばなくてもよくなった。ワンサイズ下を選ぶのは旧石器時代の話である。

むしろ適正サイズに乗らないと体に合わなかったりする。私はスペシャライズドの49サイズを好んで乗っていたが52サイズでステム長をその分短くするほうがしっくりくることが最近わかった。リーチ、スタックも慎重に対して適正で、小さなサイズでもヘッド角やトレール量も適正だ。最近アメ車系はどれをつかんでも失敗しない設計であるから、時代は変わったものである。

次章ではコクピット回りの作りこみについて確認していく。

ハンドルバー

「エアロダイナミクスの向上が最も見込めるのはハンドル周り」

正直な感想を申し上げると、先代のMadoneのハンドルはお世辞にも使いやすいものではなかった。私はミリ単位でハンドルのしゃくり量を変えるから、自由度の低い一体型ハンドルは候補から外すことにしている。新型Madoneでは一世代前で流行った「一体型ハンドル」を捨て、ハンドルとステムを分離する従来のスタイルへと戻った。

エアロダイナミクスを追求した結果ハンドルが薄くなっている。今回の新型ハンドルは走行中に手を置きやすくするため、バートップ部分が後方にバックスイーブしている。バックスイーブ分だけハンドルと体が近くなるため、バートップ部分を握りながら登るといったシチュエーションでも違和感をほとんど感じなくなった。

ハンドルのしゃくり量は5度変更することが可能になった。ステムは7度と14度が用意されており、90~130mmまで選ぶことができる。14度のステムを使用すると、前作のMadoneH1フィットと同様のポジションを設定することが可能だ。バーの幅は38,40,42,44cmの4種類展開で、ハンドル形状はVR-CF(可変半径コンバクトフレア)を採用している。

なお、新型Madoneのバーとステムは大幅な改良がくわえられているが、トレック独自のステアリングシステムであるため既製品には交換することができないが、純正品で十分なポジション出しが可能であるためその必要性は低いだろう。

前半まとめ

前半は新型Madoneに搭載されたISOSPEEDや旧型からの改良点を探っていった。世界最速だった前作から、「エアロダイナミクスはあえて据え置きにして」振動吸収性という新たな領域に踏み出した。Madoneが目指したのは究極のオールラウンドバイクという新しい領域だった。エアロダイナミクスの追求ばかりではなく、振動吸収という新たな速さのキーワードを見据えて。

後半のインプレッションでは、VENGEとの比較や実際に乗り込んでテストした模様をお伝えする。以下のリンクから飛べます。