RED AXS E1

SRAMがついにロード用コンポーネントの新型「Red AXS」をリリースした。

名称の改革も行われ「eTap」と「Quarq」の名が姿を消した。前世代はRed eTap AXS(製品コード:D1)だったが、新型はRed AXS(製品コード:E1)とシンプルな製品名に変更した。

新型REDにおいて、期待されていたMTBコンポーネントのような革命は起こらなかった。しかし、人間工学に基づいた設計、軽量化、下位互換性を十分に確保するなど、順当かつ既定路線のアップデートが行われた。

新型REDの特徴は以下だ。

- 12速

- DOT5.1ブレーキフルード

- 同型AXSバッテリー

- ディスクブレーキ専用

- 軽量化

- 下位互換性

ぱっと見ると、面白みのない内容だ。意地の悪い言い方をすれば、保守的な進化に留まっただけだと言える。噂されていた13速ではなく12速のままであり、ミネラルオイルではなくDOTブレーキフルードを採用した。AXSバッテリーも踏襲し、前世代の12速コンポーネントと完全な互換性がある。

完全な互換性があるといいながらも、新型REDのラインナップにはリムブレーキ用は存在しない。ディスクブレーキ専用のコンポーネントだけだ。これがデメリットになるのかは、現代のディスクロード時代を考えると判断がわかれるところだろう。

それ以外で、明確に「最悪」だと言い切れるのは、パワーメーターがチェーンリングと一体化したままだった。新型EAGLE XXパワーメーターに採用されたスレッドマウントが新型REDには採用されなかった。肝心の変速スピードも前作より速くなったわけではない。新型REDは良い面も、悪い面も共存しているのだ。

今回の記事は、新型RED AXS E1をテストした。どのような機能を備え、どのような体験をライダーにもたらすのか。ライバルのDURA-ACE R9200も用意しつつ、相対的に比較検証を行った。

最大のアップデートはシフター

レバーはマスターシリンダーを水平に配置し大幅に変化した。

新型REDで最大のアップデートはシフターだ。内部構造の大幅な改良は、外側の見た目に影響を与えただけではない。シフターとして全く別物に進化していた。シフターの特徴は以下の通りだ。

- マスターシリンダーの配置変更

- ブレーキングパワーが1/5

- レバーストロークを調整可

- ボーナスボタン

- 人間工学に基づいた設計

- レバーが細身に

- 83gの軽量化

シフターの改良ポイントはいくつかあるが、マスターシリンダーの構造変更は大きい。従来はマスターシリンダーが垂直方向に配置されていたが、新型REDは水平方向に置き換えられている。

構造的にはMTB用のSRAM LEVELブレーキとよく似たレイアウトだ。新型REDはレバーのピボットポイントを高くし、レバーに対してピストンの位置が垂直(T時)に配置している。その結果、前世代よりもブレーキングに必要なパワーが1/5になった。

マスターシリンダーを水平に配置することで、ブラケット内部の上側部分に余裕が生まれた。設計の自由度が上がったことで、人間工学に基づいた形状を盛り込み、手のひらと指で全体を包み込めるほどスリムな形状になっている。

セッティングが用意に

グリップの溝が角度の目安になる。

シフターやレバーの角度調整がこれまで以上に簡単になった。

新型REDが親切なのは、フードカバーの模様がセッティングの目印になっていることだ。バイク自体をメンテナンススタンドもしくは地面に水平に置くと、ハンドルバーの模様が水平器の役目をする。シフター自体が地面に対して平行になっているのかが、ひと目でわかるのだ。

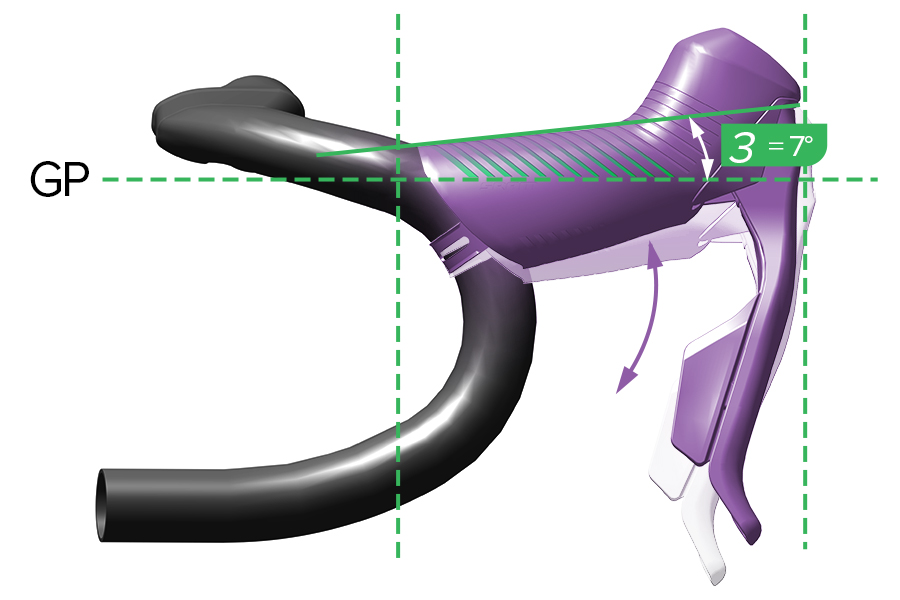

GP:グランドプレーン(平面)image SRAM

フードカバーの側面の溝の切れ目はグランドプレーン(平面)を表している。おくり量としゃくり量を調整する目安になる。地面に対して模様を平行にするとブラケットが水平に調整され、最大7度の角度に設定できる。ただし、目印を無視して自分の好きな角度に調整することも可能だ。

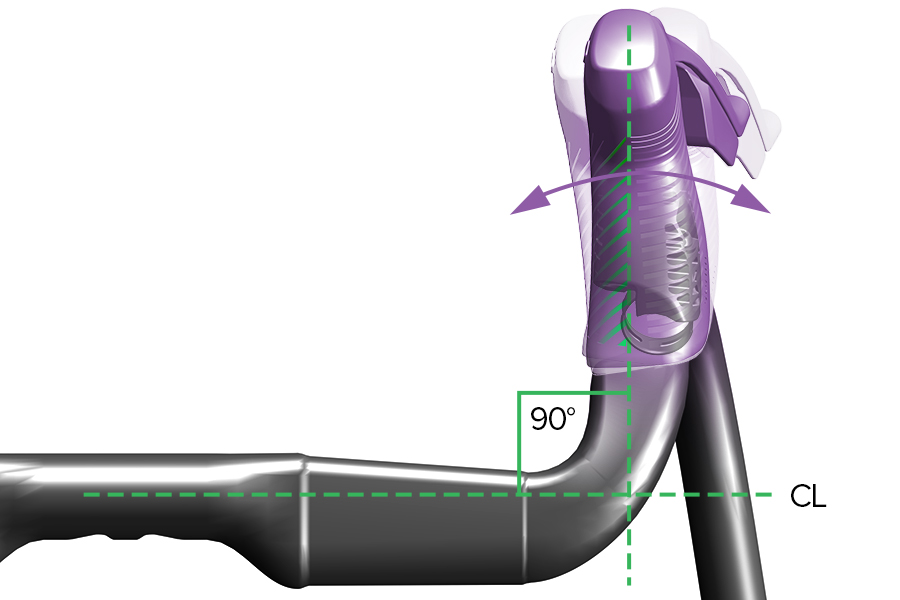

CL:センターライン(中心線)image:SRAM

フードカバー上部の溝の端はハンドルバーの中心線を表している。UCI規定でレバーを内側に入れすぎると規定違反になるが、この溝の端を目印としてレバーの内側への入り具合を調整することができる。SRAMの推奨設定としてはハンドルバーの中心線に対して90度になるように設定する。

レバー形状とストローク

レバーは外向きにフレアしている。

レバーは、トレンドに合うように外側にフレアしている。

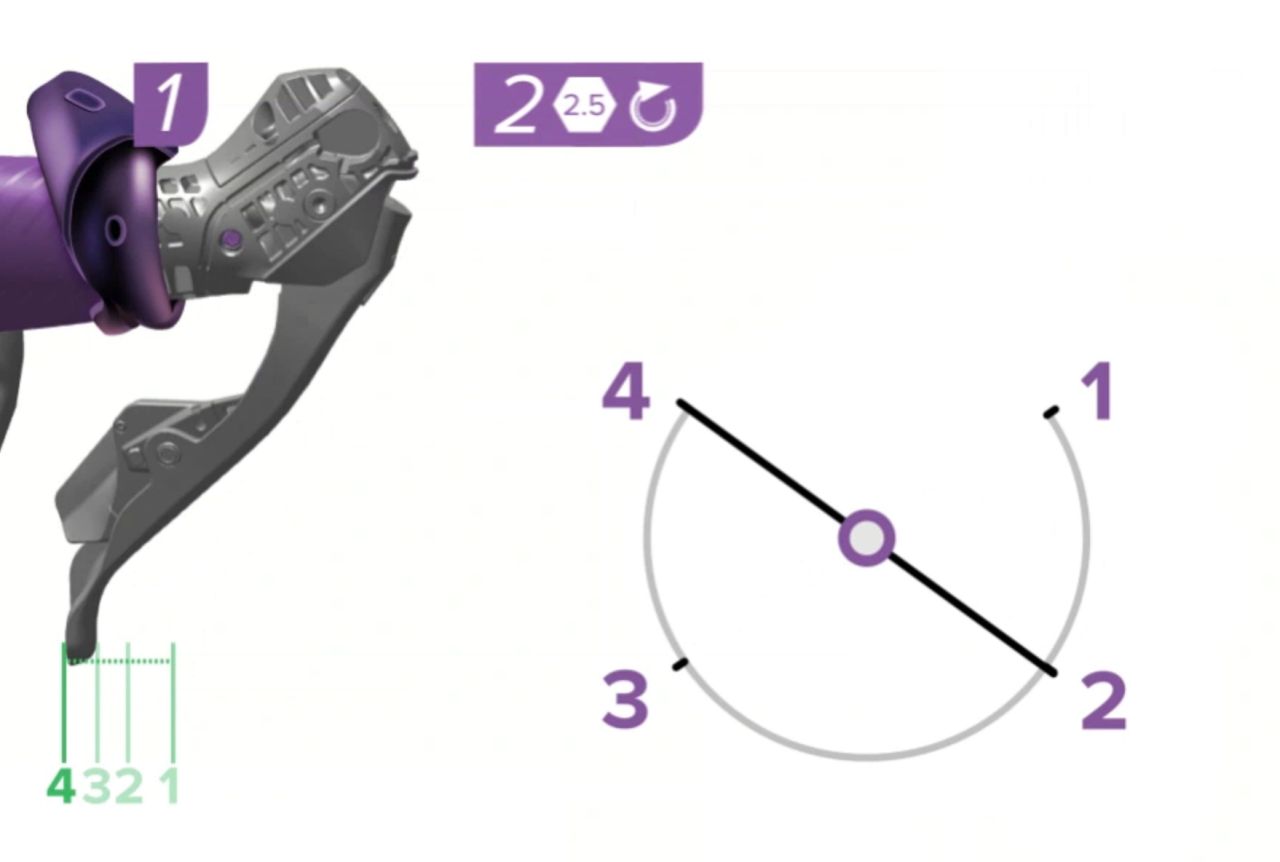

image: SRAM

あらゆる手の大きさにフィットするように、リーチアジャスト機能を搭載している。レバーリーチの調整幅は40mmと非常に広い。指の短い、長いに対応することができるため手がブレーキレバーに届かないということもないだろう。

image: SRAM

また、レバーストロークの深さも調整することが可能だ。

変速操作はこれまでどおり

操作方法についておさらいしておこう。変速の方法は、SRAMがeTapで電子制御システムに参入した当初から変わっていない。

左のシフターパドルを押すと、リアディレイラーがより大きな段にシフトする。右のシフターパドルを押すと、リアディレイラーが小さな段にシフトする。パドルを押して保持すると複数段シフトする。

両方のシフターパドルを同時に押すと、フロントディレイラーが内側または外側に動く。シマノユーザーには馴染みのない変速方法だが、SRAM AXSアプリを使用するとシフトのロジックを自分用にパーソナライズできる。

薬指と中指の間に

薬指と中指でレバーを挟むように握ると持ちやすい形状。

新型のレバーは握り方や、握る位置によって、印象が大きく変わるのが面白い。シフトレバーの詳細な話に入る前に、筆者の手の大きさはパールイズミのグローブでMサイズだ。参考にしてほしい。

シフトレバーは最も進化を感じた。人間工学に基づいた設計が盛り込まれたことが握った瞬間にわかった。とくに、薬指と中指でレバーをはさみながら握った場合の収まりは、シマノDURA-ACE R9200のSTIよりも感じがいい。

新型のレバーは、この握り方で「ブレーキング」「シフティング」「ハンドリング」3つの動作をすべて行えるように設計されている。いわば、プロが自転車の上で何時間も「生活」するための設計だ。

レバーの中ほどから少し上部分を中指一本で引っ張るだけで、十分なブレーキング性能を発揮する。走行中にスピードをコントロールするだけなら確かに指一本で十分だ。

ボーナスボタンが押しやすい

ボーナスボタンはレバーを握ったまま操作可能。

レバー上部の内側に新たに仕込まれたのが「ボーナスボタン」だ。親指で操作をする。ブラケットフードのくびれ部分を持ったままだと操作は難しいが、「レバーを薬指と中指ではさむ」という握り方をすると操作がしやすい位置にちょうど収まってくれる。

ボーナスボタンと同じような仕組みとしては、シマノGRXのSTIレバーに搭載されている上部内側のボタンだ。実際に使ってみるとボーナスボタンはシマノロード用STIのレバー上部のボタンよりもはるかに押しやすい。

ボーナスボタンは、エアロポジションやクライミングポジションで最もメリットを感じた。3本の指全てをブラケット全体に巻き付けて、シフティングやブレーキングといった操作も楽に行える。

ブレーキレバーが軽い

レバーを引いてすぐに気づくことは、ブレーキレバーの動作が驚くほど軽いことだ。SRAMが謳うブレーキに必要な力が1/5になったという話もあながち嘘ではない。レバーとブレーキキャリパーが接続されていないのでは、と錯覚するほど指への負担が少ない。

これまでのロードバイク用のブレーキといえばブレーキングパワーが不十分だと感じることがあった。しかしSRAMの新型ブレーキは本当に指1本で、簡単に操作ができるようになっている。

MTB用ブレーキのSRAM LEVELは指一本で十分ブレーキングできる。2本の指を使ってブレーキングすることはまずない。新型REDのブレーキはこれに近い性能を発揮する。ブレーキング時の負荷のかかりかたも、継ぎ目がないリニアな感覚だ。

そのため、ブレーキが効いている、効いていないという情報が読み取りやすくなった。

細かい話になるが、ブレーキを引き始めてパッドがディスクローターに食いつくまでのわずかな時間に引きの遊がある。「びっくりブレーキ」を防ぐためにあえて余白を用意したのか、それとも設計上の仕様なのかは定かではない。

良くも悪くも、ちょっとレバーを引いただけではブレーキがガツンとかかるようなことはない。

ブレーキキャリパー

小型軽量化されパッドクリアランスも増えた。

新型REDはワンピース構造のキャリパーではなく、2つに分離している本体を両端から抑え込む2ピース構造だ。2ピースながら前作よりも剛性が上がっている。にも関わらず軽量化も果たしている。パッドのクリアランスも拡張されており、ローターがパッドに擦れる可能性を減らしている。

パッドは前作から変更されていない。

そのほかの改良点としては、パッドを押すピストンの位置が高くなった。ローターの外周にかかるブレーキ力がわずかに増加したが、変化は微妙でありパッドの摩耗が偏る心配はないという。ブレーキパッドは既存を踏襲している。

ローターは140mmと160mmから選べる。

ローターのサイズは140mmと160mmの2種類だ。

フロントディレイラー

フロントディレイラーの変速の動作や反応はわずかに遅いながらもミスなく動作する。

フロントディレイラーは形状を変更し変速の速度と正確性が向上した。ゲージの幅が狭くなりチェーンクリアランスを改善するために、ケージがチェーンリングに対して斜めになるアングルドヨーデザインを採用している。

そして、オートトリム機能が追加された。トリム機能とは、たすき掛けのような極端なギアを選択した場合に、チェーンとフロントディレーラーが干渉しないようにフロントディレイラー自体が動く仕組みだ。

トリム機能のメリットは、フロントディレイラーとチェーンが干渉しなくなるので異音が発生しにくくなる。

SRAMといえば、フロントディレイラーの変速性能が悪いと長年揶揄されていた。SRAMはフロントディレイラーの変速性能でシマノに勝てないため、MTBの世界でフロントディレイラーを排除したとも言われている(結果的には良かったが)。

トリム機能が追加された。

という事情もあり、発売前から新型REDのフロントディレイラーの性能が気になってしょうがなかった。

動かした結果は、新型REDのフロントディレイラーの変速性能は良くも悪くもない。普通に違和感なく変速が完了する。ジャラジャラとチェーンが音を立てながら変速するような動作もない。インナーからアウターにチェーンが上がるときもスムーズだ。

アウターからインナーに落ちるときも静かに、かつ丁寧に落ちていく。インナーに落ちた際に変速がバタつくこともない。いたって普通に使える。「SRAMのフロントディレイラーは変速性能が悪い」というのはもはや過去の話だ。

しかし、シマノユーザーの観点ではサイエンスオブスピードの登場で「変速が速くて正確」が当たり前になった。新型REDの動作を相対的にみると「変速がわずかに遅く、普通」という評価になる。

変速のために「パドルを2つ押した」という判定処理の後に、フロントディレイラーを動作させるためわずかなラグが生じている可能性がある。「ある時間の間」と「パドルが2つ押された」という判定処理よりも、1つのボタンを押した直後にすぐさま変速する単純さのほうが勝る。

実際にシマノのFDに慣れてしまうと、新型REDのFDはわずかに反応速度も変速速度も遅く感じてしまう。速い、遅い、という相対的な話になるのだが、少しでも正確にかつ素早く変速することを期待するのならば、シマノのほうが確実に優れている。

とはいえ、フロントディレイラーとしては問題のない性能に仕上がっている。

リアディレイラー

フルマウントはUDHがロードで普及していないため見送られた。

リアディレイラーのアップデートで目立つ機能はそれほど多くない。主に外観の変化と軽量化の2つだ。動作用のサーボモーターにも変更がない。AXSバッテリーも従来通りで走行稼働時間も約60時間だ。

リアディレイラーは、10-28Tから10-36Tまでのカセットに対応している。ディレイラーは14Tの大型プーリーホイールでセラミックベアリングだ。見た目はT-TYPEディレイラーのマジックホイールのようにも見えるが、同様の回転機能は搭載されていない。

鉄のレンチをプーリーに突っ込んで動作を確認したが動かなかった。やめておいたほうがいい。

マジックプーリーではないので、異物をつっこまないように。

新型REDはワイヤレスの通信プロトコルの最適化を行っており、シフターとリアディレイラー間での反応が向上しているらしい。しかし、変速スピードも前作と大きな変化は感じられなかった。

新型REDのリアディレイラーもシマノほど速くない。パドルを押した直後に変速が開始するR9200系とは異なり、新型REDはほんのわずかなラグの後に変速が開始される。

SRAM EAGLE T-TYPE XXSLのリアディレイラーを使っているが同じく変速速度はそれほど速くない。むしろ、ゆっくりであるが丁寧に変速する。得意とするのは高負荷をかけた状態で変速を行うような場合だ。

新型REDの変速も同じで、パドルを押した直後にすぐさま変速が行われるわけではないが、モーターが強いのか坂道でトルクをかけながら変速をしても確実に変速が行われた。シマノとは方向性がやや異なるリアディレイラーに仕上がっているという印象だ。

クランクとパワーメーター

残念なチェーンリング一体型使い捨てパワーメーター。

新しいカーボンクランクは前世代とよく似ている。変更点は内部構造の改良に留まったようだ。カーボンレイアップを見直すことで剛性を落とすことなく軽量化している。クランク長の選択肢が増え160mm、165mm、167.5mm、170mm、172.5mm、175mmの6種類になった。

スパイダーのマウントは8ボルトのままだ。スピンドルは28.99mm DUBでボトムブラケットにも変更はない。

新型REDはパワーメーターのスパイダーとチェーンリングを一体型にする設計を継続した。チェーンリングは本来、コースの条件や摩耗の程度に応じて交換することが必須の機材だ。そのチェーンリングとパワーメーターを一体化し、使い捨てのパワーメーターをリリースし続けている商売が信じられない。

トランスミッションの技術はどこへ。

SRAMがMTB用のEAGLE XX SLで導入したネジ式リングシステムのスレッドマウントが採用されることを期待していたのだが、非常に残念な結果になった。チェーンリングとパワーメーター一体型は、冒頭でも述べたが最悪な設計だ。

一体化のクランクは最軽量するためであったり、MTB用チェーンリングとは違ってロード用チェーンリングは大口径であるため剛性面で問題が生じたのかもしれない。しかし、従来のボルト止めの構造も可能であり、これらを引き換えにしてもパワーメーター一体型は使い勝手が悪すぎる。

SRAMもそれを知ってか知らずか、チェーンリングが消耗した場合は50%OFFで購入できるという。割引があろうが定価が20万円を超えるのだ。どちらにせよ非常に高価であることには変わりがない。できるだけ摩耗の少ないチェーンオイルを使って、チビチビと使う精神衛生上よくないコンポーネントだ。

元々のQuarqパワーメーターといえば、優秀かつ信頼性が高いデータを取得できるデバイスだ。測定精度は±1.5%で、簡単に交換できるCR2032コイン電池を採用し寿命の長さにも実績がある。チェーンリングが摩耗したからといって、動作するパワーメーターを捨てられるだろうか。

チェーンリング一体型仕様はすべてを台無しにしている。

特別SRAMにこだわりがなければクランクだけはほかのサードパーティー製に変えたほうがいいだろう。供給されるプロはともかくとして、アマチュアや一般人にはコスト面や使用を考えると全くもっておすすめできない。

スレッドマウント方式のチェーンリングとクランク。ねじ込んで固定する。

現在愛用しているSRAM EAGLE XXSLのスレッドマウントは構造が素晴らしい。これ以外は使いたくないほどだ。新型REDでも搭載が確実だと思っていただけに非常に落胆している。これさえなければ、クランクも新型REDだった。

チェーンリング

これまでのチェーンリングサイズがすべて継承された。変更点は主に外観とほんの数グラムの軽量化が図られている。パワーメーター一体型チェーンリングは、46/33、48/35、50/37Tから選択可能だ。

52/39、54/41、56/43Tサイズが別途用意される。シマノが54/40、52/36、古くは53/39をリリースしていたが、かぶるギアを避けた感じだ。

スプロケット

SRAM REDを象徴とする軽量な削り出しスプロケットは裏側が黒くなった以外は、ほとんど同様の仕上がりだ。歯数は以下の通り。

- 10-28T:10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28

- 10-30T:10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30

- 10-33T:10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33

- 10-36T:10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36

10-26Tカセットはラインナップから消えた。前作と同様にXDRフリーハブボディを使用する。変速性能に関しては申し分ない。あえて指摘するとしたら、スプロケットの構造上やや干渉音が高いと感じた。

チェーン

チェーンは肉抜き穴が多くなり軽量化した。特徴的なフラットトップ形状とハードクローム処理が施されており耐久性が非常に高くなっている。フリクションファクトのテストによるとXXSLのチェーンは非常に耐久性が高くシマノよりも優れている。

そして新しいチェーンは、SRAMのMTB用コンポーネントT-Typeチェーンと同一だ。筆者自身もEAGLE XXSLのチェーンにロード用のFORCEチェーンを使用している。現行のロード用、MTB用問わず互換性があるのはSRAMの良心だろうか。

まとめ:正統だが退屈なアップデート

新型REDは軽量化、人間工学デザイン、完全な下位互換性など既存のシステムを生かした順当かつ正統なアップデートが行われた。しかし、MTBコンポーネントのEAGLEトランスミッションで予想の範疇を超えた革命を起こしただけに、新型REDの内容がとても保守的に映った。

EAGLEトランスミッションの凄まじい進化は、「コンポを使いたいから走りたい」と思わせてくれる程に使って楽しい機材だ。新型REDはどうだろうか。シフターの出来は前作から改良されており、実際に使ってみるとこれまでのSRAM REDの中で最も快適だ。

一方で変速性能はいたって普通だ。フロントやリアの変速性能はコンポーネントとして十分満足できる。しかし、パドルをクリックした後にわずかなラグを感じてしまうのは、シマノのR9200がハードルを上げてしまったからだろう。R9200の存在がなければ、新型REDの評価はもう少し変わっていたかもしれない。

新型REDはコンポーネントしての性能は申し分ない。しかし、そこから一歩踏み込んで変速性能の「速度」と「正確さ」という世界で見た場合、R9200と比べると劣っていると感じた。

また、フロントディレイラーの変速スピードやスムーズさは、いまだシマノR9200に及んでいない。このように書くと新型REDに申し分ないのだが、私自身がSRAM EAGLE T-TYPEの革命の真っ只中にいるだけに、SRAMのロード用コンポーネントがついにシマノを追いやるのでは、という過度な期待をしていただけなのかもしれない。

ブレーキの効き方に関しては互角だった。むしろ、新型REDはフィーリングにこだわっているようだ。ブレーキフィーリングの心地よさ、引きの軽さはシマノに匹敵すると思う。

そして、どうしてもシマノR9200と相対比較をしてしまう。詳細な比較記事は本記事の後に公開予定だが、R9200のほうがロード用コンポーネントとして優れていると感じた。

新型REDは正統かつ順当なアップデートだ。しかし、レバーやフロントディレイラー以外のアップデートは僅かであり、旧型REDから載せ替えをするべきか判断が悩ましいところだ。そして、シマノR9200等から新型REDに乗り換える合理的な理由を、私は持ち合わせていない。

非常に厳しい言い方になってしまったが、SRAMはEAGLEトランスミッションで革命を起こした開発力があるメーカーだ。次回こそREDの革命が起きると信じている。