新型Nepest NOVAに乗って、くやしさを感じてしまった。

カーボンスポークのホイールが絶対に手に入れられないと思っていた『しなやかさ』を、ついに手に入れてしまったからだ。カーボンスポークはスチールの乗り心地の良さに限りなく近づいた。いや、もう同等と言っても過言ではない。

カーボンスポークをつかったどんなホイールでも、スチールスポークのあの乗りの良さを引き出すのは当分先だろうと思っていた。ましてや『中華ホイール』のNepestがその領域のホイールを作るなど、想像すらしていなかった。

スチールスポークの時代が、終わる可能性もある。ただし、VONOAの第4世代スポークに限っては。という条件付きで。

今回のレビューは、Nepestの新型NOVA45をレビューする。VONOAの第4世代カーボンスポークをどこよりも早く採用した、カーボンスポークホイールの一つの到達点に迫った。

前作のモデルはどこにでもあるようなカーボンスポークホイールだったが、今回のNOVAはカーボンスポークホイールが到達できなかった領域にたどり着いた。そして、その走りにとても興奮している。

本レビュー記事は、2.1万文字ほどになってしまった。何回かに分けて読み進めていただきたい。

カーボンスポーク≠しなやかさ

『カーボンスポークは、しなやかさをまとうことで完成する。』

私はカーボンスポークの乗り心地が嫌いだった。カーボンスポークは性能や軽さが優れているが、乗り心地が悪く気に入らなかった。しかし、カーボンは優れた素材で強じんかつ軽量である。そこに、しなやかさが生まれれば、カーボンスポークホイールは完全体となる。

常々そう思っていた。

カーボンスポークがスチールスポークの乗りやすさを手にするのは、まだまだ当分先だろうと思っていた。しかし、新型NOVAの登場、いやVONOAの第4世代スポークの登場であっという間にその時代がやってきてしまった。

これまでカーボンスポークの進化は緩やかだった。しかし、物事が徐々に変化していき急激に変化する転換点のティッピングポイントが現れた。その現象を起こしたのはVONOAの第4世代スポークだ。

LightWeightやCOSMIC Carbonの時代から、カーボンスポークは遊びがなく、木の車輪を転がしているかのような乗り心地の悪さにうんざりしていた。踏み込んでもバネ感がなく、リズムも取りづらい。『カーボンスポーク特有の硬い乗り心地』が心底嫌いだった。

新型NOVAは、慣れ親しんだCX-RAYやAEROLIGHTのような鉄のしなやかさがある。この感覚は好意的に受け入れる必要がある。そればかりか、スチールスポークの終わりが、まもなくそこまで来ているのだと、理解した。

厳密には、『VONOAの第4世代スポークに限って』という注意書きをしておく必要がある。

そして、NOVAの乗り心地の良さは、VONOAの第4世代カーボンスポークの乗り味と表現した方が適切かもしれない。CX-RAY、AEROLIGHT、AEROLIGHT2、コンペティションなどから従来のカーボンスポークに乗り換えると、乗り心地の悪さが直ちにわかる。

しかし、今回のVONOA第4世代は違う。

一体、何が変わったのか。

新型NOVAの乗り心地がガラリと変わった理由を探っていくと、カーボンスポークの寸法が変更され、より細く、より薄くなっている。更に小さな力でグニャリと曲がってしまうほどしなやかになっていた。

新設計の第4世代カーボンスポーク

前作のNepestのレビューで、『カーボンスポークでCX-RAYの寸法を実現するには時間がかかるかもしれない』と述べた。VONOAの技術は、まだまだ先に思えていた未来を、一足先につかみ取って現代にひっぱってきたのかもしれない。

VONOA社の第4世代カーボンスポークのカギは『スポーク寸法』『材質』『構造』の3つだ。その影響は乗り心地にもはっきりと現れている。

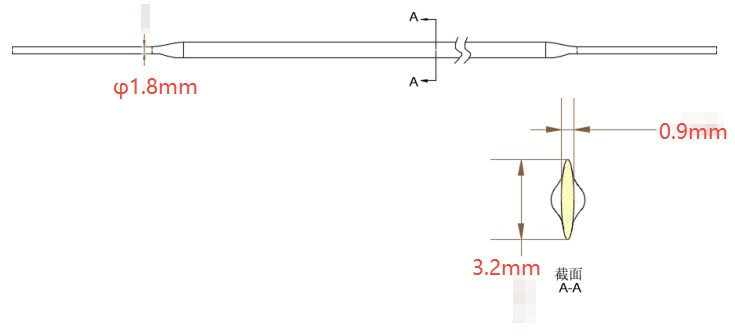

まずは、VONOA第4世代新モデルのスポーク寸法を確認する。

- 厚み:0.9mm

- 幅:3.2mm

- 両端直径:1.8mm

この寸法には見覚えがある。CX-RAYだ。CX-RAYのスポーク寸法と比較すると一目瞭然である。

- 厚み:0.9mm(±0mm)

- 幅:2.2mm(-1.0mm)

- 両端直径:2.0mm(+0.2mm)

いまだかつて、薄さがCX-RAYと同じカーボンスポークを見たことがない。LightWeightやCCUでもだ。というのも、カーボンスポークは繊維と同じ方向に引っ張ると高い強度まで耐えるのだが、引っ張ったまま横から衝撃を加えると、非常にもろい特性を持っている。

カーボンも繊維だ。例えば、割りばしを引っ張っても、引きちぎるのには大きな力が必要になる。そして、横から押すと簡単に折れてしまう。紙も引っ張りには強いが、引き先や折れにはとことん弱い。したがって、カーボンに強さを求めるとしたら、積層を増すことは容易に想像できる。

ただ、それでは重量が増す。VONOA第4世代のスポークは1本あたり約1.8g(ニップル抜き)だ。軽さを求めながら強度も確保しつつ、薄さを追求する。重量と剛性や薄さはトレードオフの関係にある。相反するバランスをVONOAスポークは確立したのだ。

Nepestに感嘆するのは、最新のVONOA第4世代スポークをどこよりも先に初採用したことにある。VONOAとの良好な提携関係を築いた結果だろう。

VONOAスポークを黎明期から取り入れていたNEWMENやHUNTよりも先に、Nepestが採用したのだ。カーボンスポークを製造するための特許のほとんどは、VONOAが所有している。主に、カーボンとスレッドが切られた金属部品の接合・接着における特許だ。

カーボンスポークを使うホイールを設計する場合、VONOAの特許から逃げることは事実上不可能になっている。それならば、VONOAを使う方が合理的だ。都合もいい。餅は餅屋がやるべきだ。だから、他社がカーボンスポーク市場に参入してくる場合は、カーボン以外の新素材を使うしか道が残されていないような状況になっている。

スポークの話に戻そう。

VONOA第4世代スポークは、より高品質なカーボンファイバーと合金素材を採用し、従来のカーボンスポークと比較して重量を32%軽量化している。1本あたり約1.8gだ。このスポークは、市販の薄めエアロスポークより更に軽量に仕上がっている。

CX-RAYが4~4.5gということを考えると、最大2.7gも重量が軽くなる。標準的なディスクブレーキ用のホイールで48本のスポークが必要な場合130gほど軽量化できる。

第4世代のインナーニップルは、同等の引張強度を維持しながらも、より薄く、しなやかな設計に仕上がっている。

スポークの断面積が30%縮小しCX-RAY並みの薄さを手に入れ、外に出ていたニップルも排除された。その結果、エアロダイナミクス性能が更に向上し、空気抵抗は20%低減している。

スポークは薄く、軽く。

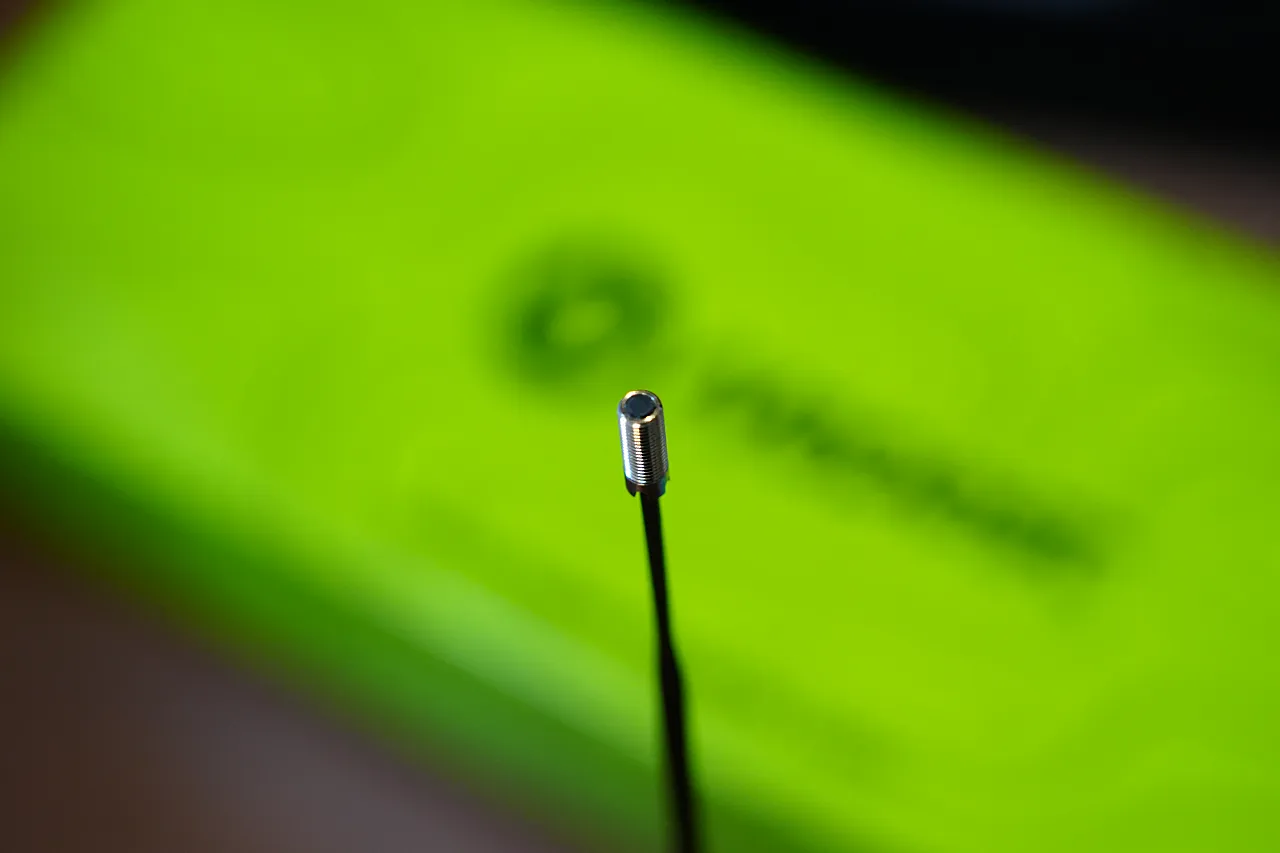

カーボンスポークの宿命は、両端を円柱のテーパー形状にする必要がある。以下のような実測寸法になる。

- ハブ側カーボンスポーク:1.76mm〜2.40mmのテーパー

- リム側カーボンスポーク:1.75mm〜2.43mmのテーパー

参考までにMAUI-45で使われていたカーボンスポークのテーパー寸法は以下の通りだ。

- ハブ側カーボンスポーク:2.25mm〜2.82mmのテーパー

- リム側カーボンスポーク:2.14mm〜2.85mmのテーパー

旧型MAUI-45と新型NOVAのスポークを比べると、0.4mmほどテーパーが小さくなっている。新旧ともにリム側のカーボンと金属部品が大きいのは、ネジ山を切る余裕と太さを確保するためだろう。

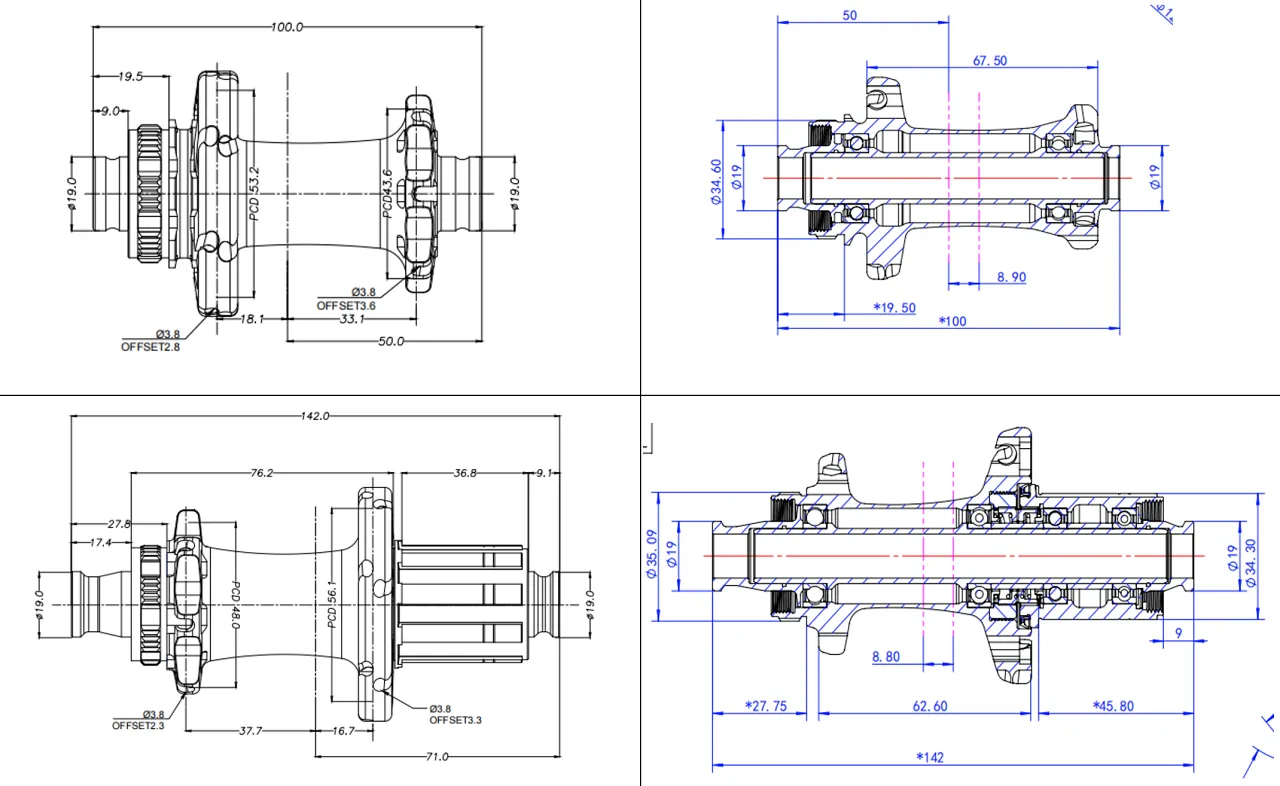

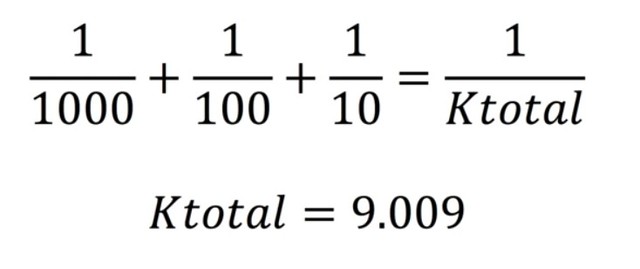

ちなみに、CX-RAYの両端で最も太い部分は2.0mmしかない。このカーボンスポークの条件を基準として、ホイールシステムを作ろうとしたときに問題になってくるのはハブとリムだ。何が問題なのかと言うと、ハブで主流になっているスポークホール寸法2.5mmを大幅に超えてしまう。

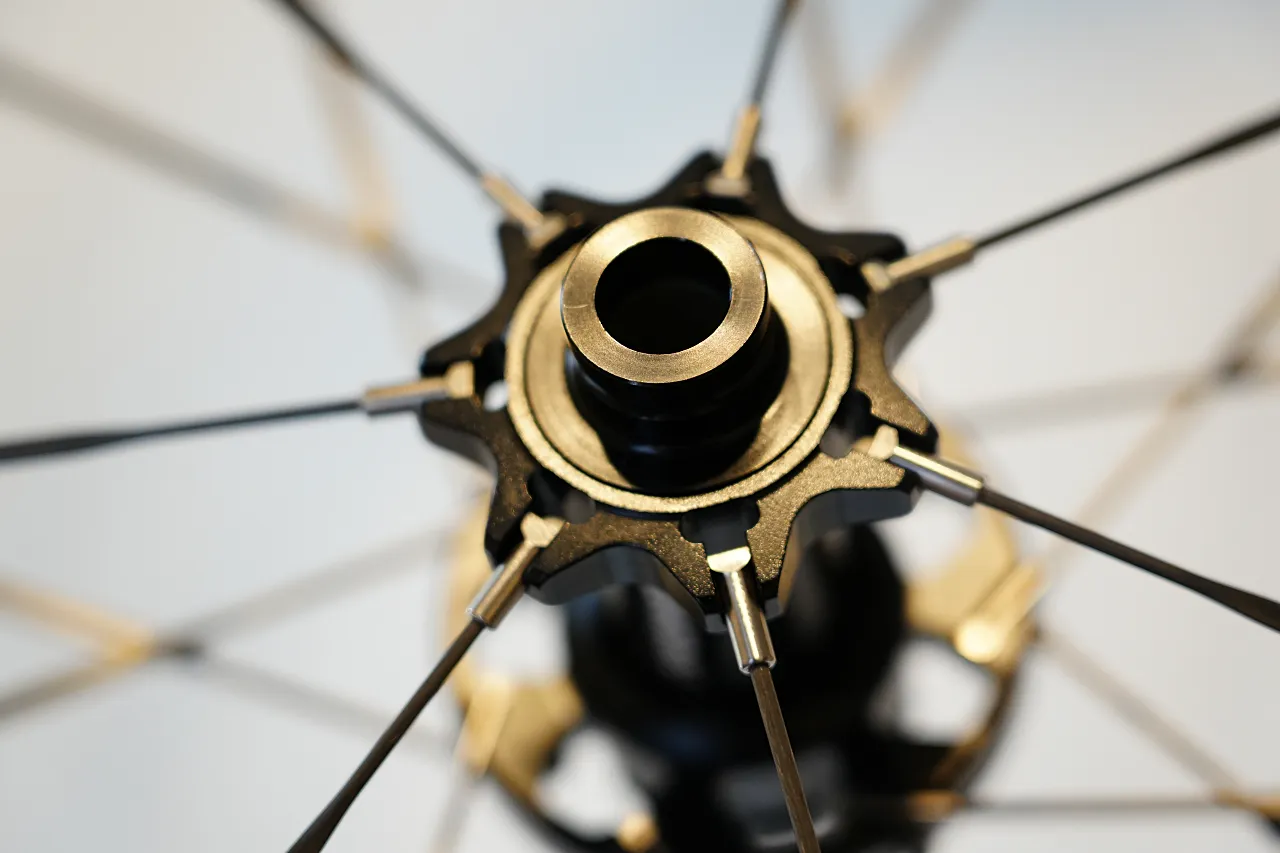

4.00mm以上のスポークホールをハブにあけるのは、ハブボディの限られた面積の中では難しい。最大限の設計を突き詰めていくと、ハブフランジを巨大化させ「横から引っ掛ける」という構造に行き着く。そのため、既製品のハブは使用できない。

新型NOVAも前作のMAUIもハブとスポークを固定する方法は同じだ。カーボンスポークを用いるためには、ハブを専用設計する必要がある。カーボンスポークを使用したホイールのどれもが、『横から引っ掛け方式』になっているのはこのためだ。

無論、CADEXもこれとよく似た構造なのだが、CraftworksRacingはハブ側にネジ山を切ってハブ側、リム側の両方からスポークテンションをかける方式を採用している。

カーボンスポークの制限

カーボンスポークを製造しているメーカーはそれほど多くはない。理由はMAUI-45の記事でも記したが、カーボンスポーク製造でカギとなる特許をVONOAがほとんど所有しているからだ。それゆえ、参入障壁が高くなっている。

VONOAは、炭素繊維複合材料業界のトップメーカーSTREN社の中核ブランドの一つだ。最近、VONOAは次第にその勢力を増している。ROVAL最高峰ホイールのCONTROL WORLD CUPにVONOAのスポークが採用され話題になった。

VONOAは、カーボンスポークの特許のうち、カーボンと金属部品の接続部だけでなく、鍛造、キャップなどカーボンスポーク製造に関する技術特許もすべてVONOAが所有している。事実上、VONOAのスポークを使わないと、カーボンスポークが使えないのも同然なのだ。

以前、カーボンスポークの設計や開発に携わったことがあるが、カーボンスポークの設計は非常に難しく、実に制限が多く、実に使い勝手が悪い代物だった。ざっと列挙してみる。

- ネジ山が直接切れない

- インターナルニップルが必須

- スポーク経を2.5mm以下にできない

- ハブは専用設計

- スポークが曲がりにくい

まず大きな縛りとして、カーボンスポークに直接ネジ山を切ることが現在の技術では非常に難しい。カーボンにもネジ山を切れるが、繊維の方向の調整がシビアで直ちに飛んでしまう。

この縛りがあるため、カーボンスポークの両端は円柱をテーパー状にして金属製の部品と「接着」するのが基本構造になっている。

CADEXであれ何であれ、交換式カーボンスポークは接着方式が主流だ。次に問題になるのが、スポークにテンションをどのようにしてかけるかだ。

一見すると、カーボンスポークのどれもがエクスターナルニップルに見える。しかし、実際はネジ山が切られた金属部品が接着されているため、インターナルニップルのようにリム内部からニップルを回しテンションをかける必要がある。

インターナルニップルは六角形をしたM4やM5相当の巨大なニップルになる。どの素材で作るのかにもよるが、アルミニウムニップルや真ちゅうニップルよりも重いため外周重量が増えるというデメリットがある。

新型NOVAはインターナルニップルを回すために、外側から専用工具でスポークが供回りしないように抑えこむ方式だ。

当初、外側からスポークテンションの調整ができると記載していましたが内側からのテンション調整を行う方式です。訂正いたします。

チタニウムを採用

カーボンスポークは素材の特性上、ネジ山を切ることが不可能だ。そのため、ネジ山を切った金属部品をスポークの両端に接続する必要がある。これまで、素材はアルミニウムが主流だった。しかし、縦方向への伸びが大きく、素材が柔らかいためスポークの張力を支えるには不十分だった。

VONOA第4世代のスポーク両端はチタニウム製の金属部品に改良されておりネジ山が切られている。従来のアルミニウム比で40%軽量だ。アルミニウムよりも変形しにくく、かつネジ山も飛びにくい。

チタニウムはコスト増や製造の難易度は高いが、軽さと強度を考えると最適な素材と言る。ネジ山が切られたチタニウム部品をカーボンスポークに接着することで、スポークとして使えるようにしている。

カーボンスポークから金属部品が抜けないように、接合部は内部でテーパー構造にする場合が多い。カーボンスポーク単体の引っ張り強度は金属をしのぐが、金属との接合部分がボトルネックとなって、総合的な引っ張り強度が低下する傾向にある。

カーボンの引っ張り強度は非常に高いが、その破断域に達するまでに金属部品がカーボンスポークが抜けるか、破断されてしまう。

「鎖の強さは一番弱い部分で決まる」の言葉にある通りだ。スチール、アルミニウム、チタンであっても、接着している接合部分が最も弱いことにかわりがない。第3世代はアルミニウムだったが、新型NOVAに採用されたチタン製ハードウェアは軽量化と強度向上が目的だ。

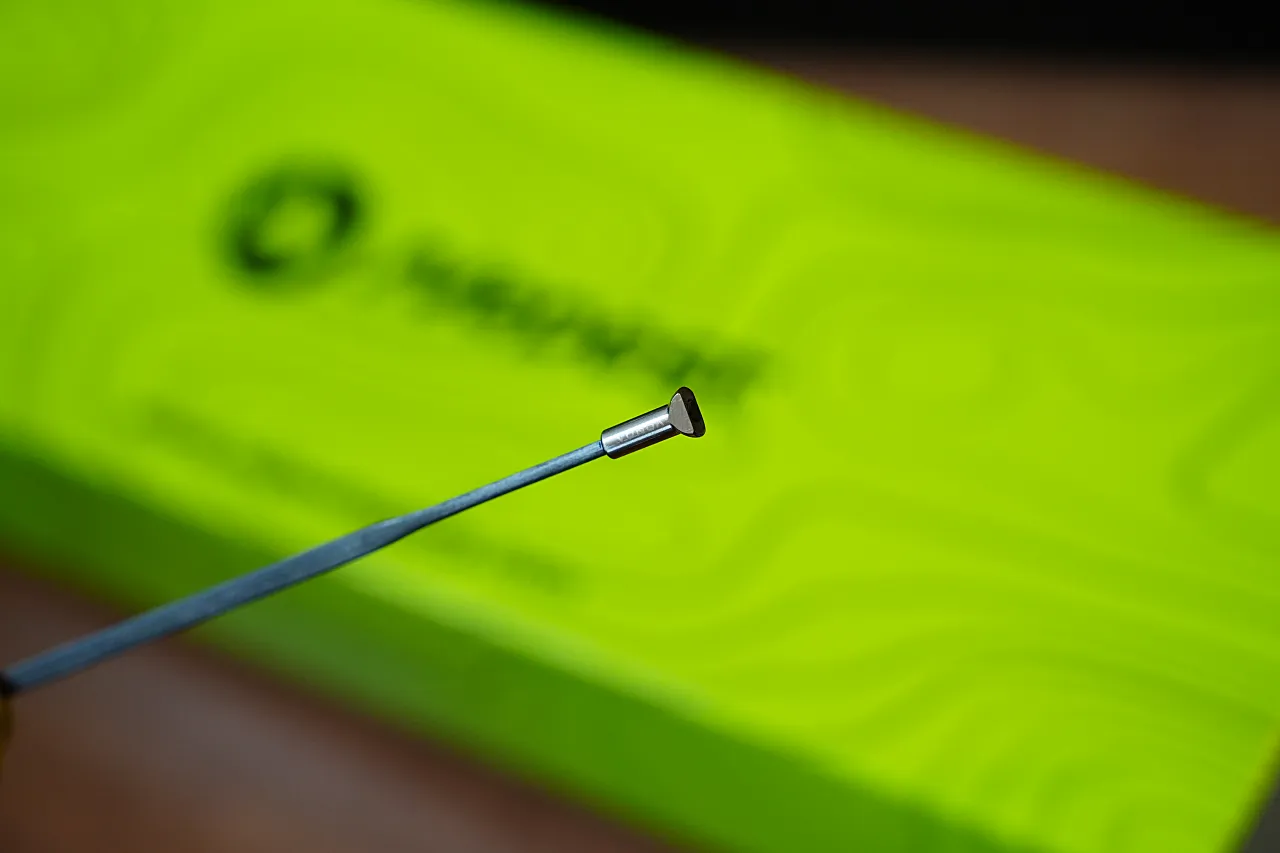

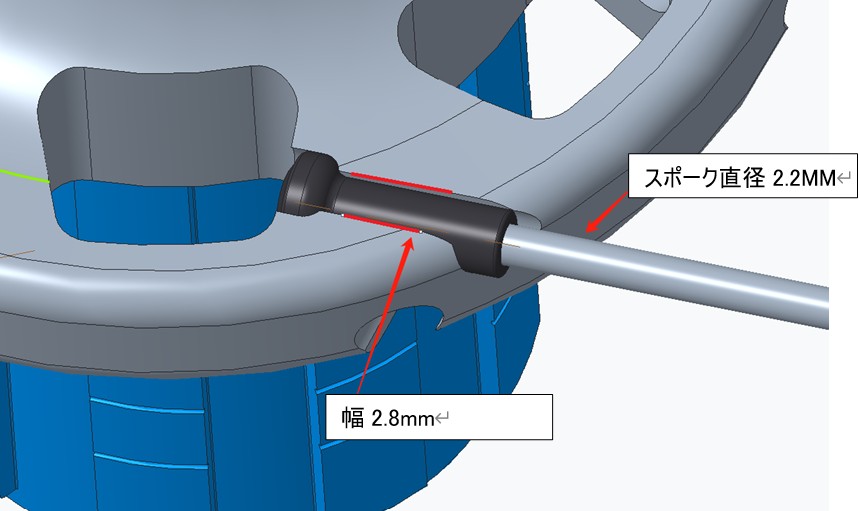

カーボンスポークが新世代になったと感じたのは、スポークとハブの接合部分にもある。従来の金属製ハードウェアは円柱だった。しかし、新型に搭載されているカーボンスポークの金属部分は四角い構造だ。真四角ではなく、長方形の形をしている。

これには理由がある。スポークを回転させないためだ。従来の円筒の場合は、振動や経年劣化でスポークが回転することがあった。これは金属スポークでも同じだ。昔ながらの円柱スポークなら問題は起きないが、エアロスポークはへん平しているため向きが変わると逆に抵抗が増えてしまう。

スポークの回転を是正するために、スポークとスポークを接触交差する組み方もあるが、スポークが真っすぐにはならずたわんだ状態になるため、スポークテンションが上げにくい難点があった。

そこで金属部品を長方形にしつつ、根元を船のイカリのようにT字にした。この構造で思い出されるのは、DTスイスがARCシリーズで初採用した新型AEROLIGHT2のT字スポークだ。単体売りはされておらず、ROVAL RAPIDE TEAMなどハイエンドに限定採用されている。カーボンスポークでこのT字構造は初めてだ。

構造が特殊な上に、ハブ側の設計もスポーク専用に合わせる必要がある。スポークの寸法ありきで、ハブを設計するのだ。Nepestのようにハブも作れるブランドであれば、スポーク側の金属部品の寸法通りにハブ側のスポークホールを設計できる。

スポークとハブを専用設計にしたため、新型Mauiはスポークの回転がほぼ起こらない構造になっている。そのため、接触交差でスポークが回らないように組む必要がない。ハブ側とリム側のスポークホールに対して、カーボンスポークが一直線でつながる美しい構造に仕上がっている。

無駄なニップルを排除

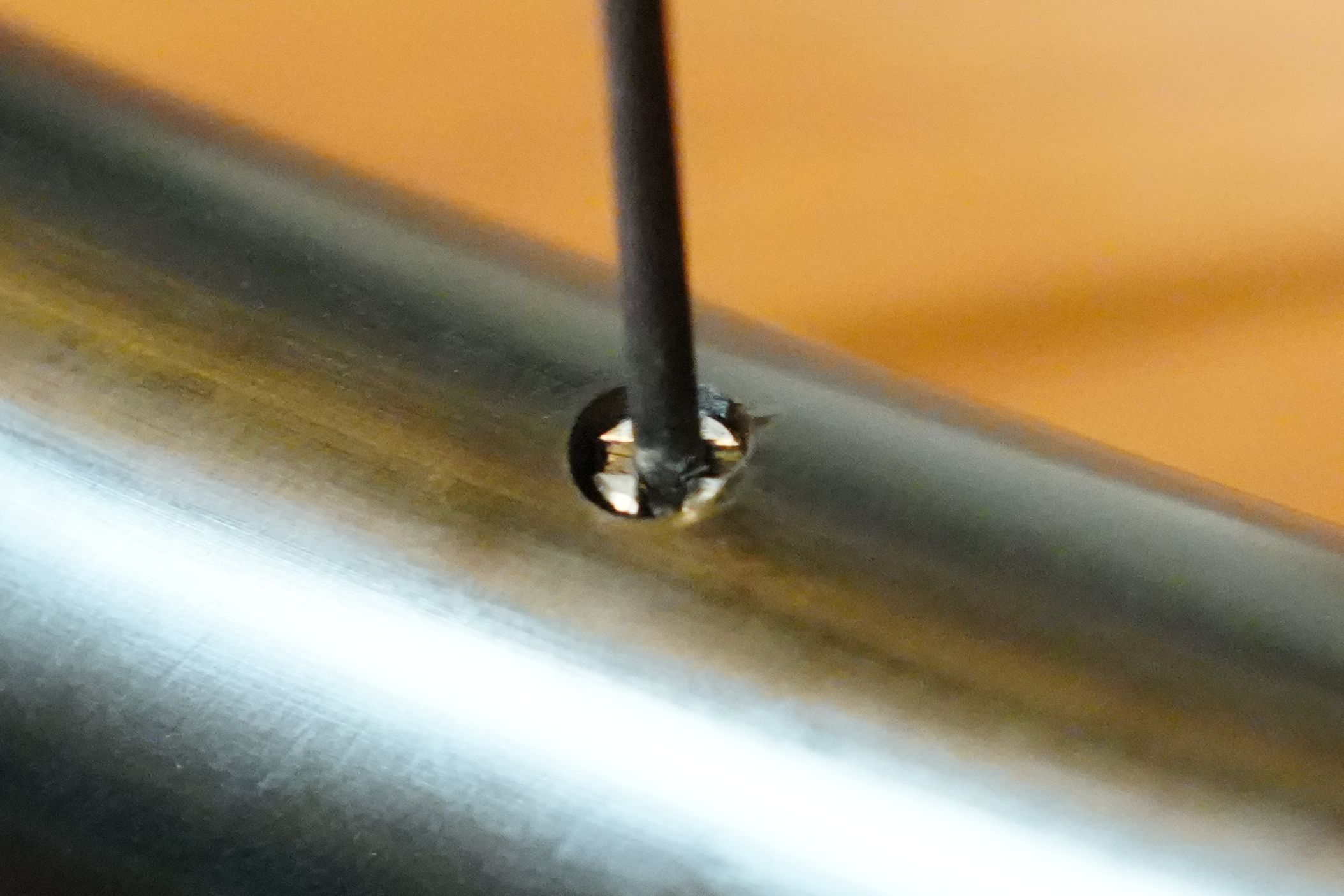

前作のMAUIは、インターナルニップル方式だったが、見た目はリムの外にニップルが出ている。エクスターナルニップルに見える部分は、カーボンスポークと金属のニップルが接着で固定されている。したがって、リムの外側からニップルを回せない。

新型NOVAも同様にインターナルニップルを回してテンション調整を行う。その際に、外側から専用の工具を差し込んで、スポークが供回りしないように固定する。

リムのスポークホールは従来よりも一回り大きな穴が空いており、テンション調整工具を差し込めるようになっている。

ニップルがインターナル方式になったことにより20%の空力が改善されていると言う。ENVEも空力を求めるためにインターナルニップルを採用しているが、極限の空力性能を求める場合は、インターナルニップルを選択した方が良さそうではある。

コラム:カーボンスポークが故の苦悩

エクスターナルニップルだが、出ているニップルは回転しない。

カーボンスポークを使う宿命として、テンションを上げるためにインターナルニップルが必須になっている。理由は、カーボンスポーク事態にネジ山を切れないためだ。カーボンスポークとネジ山が切られた金属部品を接着することでこの問題を解決するが、構造上どうしても金属部品が太くなる。

カーボンスポークの太さ、ネジ山を切った金属部品の太さこの2つが重なる。スポークは100kgf以上の負荷に耐えるために、ある程度の太さが必要になってくる。では、エクスターナルニップルにしたら良いのでは、と思うがそう話はうまくいかない。

エクスターナルニップル用のリムを設計する場合は、カーボンスポーク、スレッド金属部品、ニップルの3つの太さをよりも大きなリムホール径が必要になる。理由はスポークをリムに通すためだ。インターナルニップルの場合よりも、もうひと回り大きいニップル分の太さが必要になる。

仮にエクスターナルニップルを使えるカーボンスポークを作った場合、従来のスチールスポークで使われているニップル回しの工具が使えない。太すぎてニップルの規格自体が存在しないのだ。カーボンスポーク&エクスターナルニップルの組み合わせは、構造面、メンテナンス性、工具が存在しないなど、様々な条件でハードルが高いのだ。

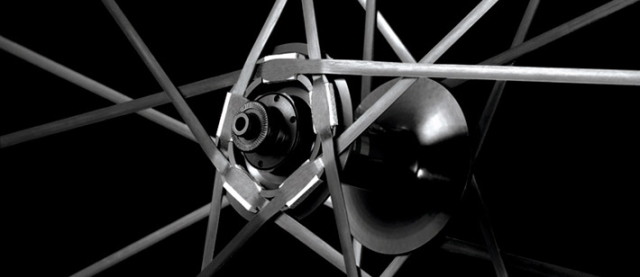

Nepest NOVAに限らずカーボンスポークを採用しているホイールは、インターナルニップル構造を採用している。それ以上の構造を求める場合、LightWeightやCOSMIC CarbonのようにR2R(リムとリムを1本のカーボンでつなぐ)構造にする必要がある。

R2Rは先にカーボンスポークを直線的に張り、その隙間にハブシェルを滑り込ませる。センター出しが非常に難しい。

この構造はカーボンスポークの最終形態であるが、ハブにカーボンスポークを沿わせて固定するため、スポークテンションを上げる方法に一工夫必要になる。そしてスポークの交換ができない。

R2R方式のカーボンスポーク。リムとリムを1本のカーボンスポークがハブを横断してつなぐ。

カーボンスポークを交換式かつテンションが調整できるようにするのならば、インターナルニップル方式か、CRWのようにハブ側にネジ山を切ってスポークをねじ込む方式しかない。それでも最終的には、インターナルニップルでテンションを上げていく必要がある。

カーボンスポークを扱うためには、幾つもの障壁が存在する。今回の新型NOVAの『T字』『インターナルニップル』の組み合わせは最もシンプルで合理的な設計と言るだろう。CRWの設計もすばらしいと思うのだが、回転する部分の変数が減る方がのぞましい。

新型NOVAはハブ側の設計寸法を長方形にすることで、構造的にスポークが回転しない優れた設計と言る。

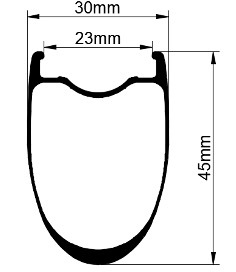

ワイドリムでも軽量化

新型NOVAはリム重量を抑えながら、ワイドリムで内幅も23mmに広がった。さらに、フックドリムで文句のつけようがない設計だ。昨今、フックレスリムが主流になりそうな潮流だったが、潮目が変わりフックドやセミフックドを採用するメーカーが増えている。

私自身もフックド推進派だ。リムとタイヤの相性は無数にあり、リムに適合しないタイヤを取り付けた場合はリムからタイヤが抜ける場合がある。フックドであれば相性問題が解消されクリンチャータイヤでも6Bar以上の高圧でも使用できる。

BRRのテストによると、フックドとフックレスでタイヤのCRRに差がないことが明らかになった。それならば、フックドを使った方が安心と言るだろう。

新型NOVAのリム重量は以下の通りだ。

- 35mm:360±15g

- 45mm:380±15g

- 55mm:425±15g

最近の技術を用いたリムにしては軽くもなく、重くもなく標準的な重量だ。内幅23mmのはトレンドのワイドタイヤに適応する。タイヤサイズは、28~30Cに最適化している。ワイドタイヤの空力性能を引き出すために、外幅30mmのリムを採用し「Zipp 105%法則」を意識している。

リムの仕上げはペイントレスだ。幾つかのリムメーカーがペイントレスリムの製造を行っている。従来はリムにクリアを拭いていたが、ペイントレスリムは金型から出てきた段階で完成品だ。

作り方は、金型に特殊な液体とカーボンのプリプレグを同時に入れて高温と高圧を加える。そして、金型からリムが出てきた段階で、艶のあるリムに仕上がっている。レーザー刻印ははやりの方法で、塗装やクリアを吹きかける必要がない。余分な重量増加を抑えられる。リム外周重量の軽量化に寄与している。

ペイントレスリムは特殊な樹脂が、高圧と高温でカーボン繊維にサンドイッチされるため、リム剛性が5%ほど向上する。

通常のリムは、クリア塗装の前に表面の磨き仕上げを行う。ペイントレスリムは研磨が必要がないため、研磨でカーボン繊維を破壊するリスクがない。カーボン繊維の断裂や層間剝離が発生しないため、応力を受ける際に最適な状態を維持できる。結果的に、リム強度と耐久性が大幅に向上する。

リムは材料を使い分ける

リム側面はUD、リムベッドは12Kカーボンを使い分けている。

MAUIとNOVAのリムの作りは同じだ。MAUIもそうだったが、リムを見たとき良い作りをしていると初見で直ちに理解できた。2021年頃から、徐々にペイントレスのリム製造が盛んになってきている。他社では「The Black Tek」と呼んでいたが、MAUIのリムが同様の製造方法かは不明だ。

従来のリムは余分な樹脂など不完全な部分を取り除くために最終工程としてウェットサンディングされ、その後クリアコートが吹き付けるのが主流だった。しかし、ペイントレスリムは、金型から取り出された時点でこの状態、完成品だ。

表面に薄い樹脂層が残るため、リム強度が3~5%向上する。硬化サイクル完了後も外側のカーボン層が乱れることがない。リム側面はUDカーボンを使用しているが、リムベッドは12Kカーボンをあえて使用している。

以前、リム設計行った際に同様のカーボンの組み合わせを採用した。リムベッド側に「あえて重い12Kカーボン」を使うのには理由がある。

リムベッド側にドリルでスポークホールをあける際に、UDカーボンの場合はドリルの歯が繊維の方向に引っ張ってしまうため、僅かながらササクレが発生してしまう場合がある。12Kの場合はこの発生頻度が低く、きれいなスポークホールに仕上がる。

性能には関係なく、むしろ格子状に織り込んだ12Kカーボンの方が重量が僅かに増す。リムテープを貼れば見えなくなるが、製造段階で奇麗な仕上げを追求した場合、12Kの方が優れている。Nepestはこの見えない部分にまで手を加えてリム設計を行っている。

また、角度や穴の向きもスポークとハブに合わせてスポークホールがあけられている。単純に垂直に穴をあけるのではなく、左右非対称のスポークホールに設計されている。

リム表面のロゴはレーザー刻印だ。昔のリムロゴはステッカーが主流だった。LightWeightなどの超ハイエンドリムにしか用いられなかったレーザー刻印は最近のリムでは主流になってきている。

ギリギリを攻めたワイドフランジハブ

前作のハブから更に大口径化した。前後とも2:1組で、前後セット重量は370gだ。大きなフランジデザインは構造上どうしても重量が増すが、幅が広くなることで安定性や耐久性が大幅に向上する。

また、フランジが大きくなることによって、フランジからリムまでの距離が短縮される。スポーク長も短くなるため、ホイールセット全体の剛性と安定性が向上する。

2:1組の特徴は、主に左右のスポークテンションを最適化することにある。リアの駆動側およびフロントのディスクブレーキ側はクロス組みを採用し、駆動時やブレーキング時に発生するねじれに対抗する。

理想は左右タンジェント組だが、駆動側や制動側だけでも十分にパワーを受け止める。それよりも、スポークのテンションバランスを最適化することにNOVAは重きをおいたのだろう。

Nepestが特許取得した『脱落防止設計』は、スポーク直径2.2mmと幅2.8mmの設計を前後のフランジに採用することでスポークの回転による動きを抑制する。

スポークとハブフランジの接続方法は、スポークの円形部分をハブ側スロットに取り付け、スポークニップルを引き込むことで固定される仕組みだ。これにより、走行中の衝撃や変形によってスポークが横方向に脱落するのを効果的に防ぐ。

CEMAセラミックベアリング

新型NOVAは台湾のCEMA社が製造するセラミックベアリングを採用している。すべてのベアリング規格は一般的に普及しているものであり、交換品も入手しやすい。

- フリーハブボディ6802 x2、15267 x2

- フロント:15267 x2

前作はノーブランドのセラミックベアリングだったが、CEMA社のベアリングにアップグレードした。CEMAのセラミックベアリングは、以前LOTTO DSTNYが使用しており実績もある。CEMAは大手のセラミックベアリングのOEMも手掛けるなど、ベアリングメーカーとして一定の地位を築いている。

ラインナップ

- NOVA35(1,180g):究極の軽量化でヒルクライムに最も適している。ヒルクライムに熱心なライダー向け。

- NOVA45(1,220g):オールラウンドで軽量と空力のバランスが良い。ヒルクライムから高速巡行に。複雑な走行環境や長距離ライドにおいて大きなアドバンテージがある。

- NOVA55(1,310g):最も高い剛性を持ち、平たんから高速巡行まで最高性能を実現する。

- NOVA45/55(1,265g):フロント45mmとリア55mmの組み合わせ。リアに高リムハイトを配置することで駆動効率を高め、ペダリングのパワーを効果的に伝達する。一方、フロントは低リムハイトにより優れたエアロ効果を発揮し、横風に対応。優れた操縦性能を実現する。

実測重量

実測重量はカタログ重量1,220gに対し、2g軽い1,218gだった。参考までに昨今の軽量ホイールを列挙した。CADEX Max 40やALPINIST CLXをしのぐ1,218gは驚異的だ。そして45mmリムハイトである。

- CRW CS4050 (40/45mm):1,178g

- Nepest NOVA-45:1,218g(実測)

- ROVAL ALPINIST CLX(33mm):1,248g

- CADEX Max 40:1,249g

- CRW CS5055 (50/55mm):1,251g

- Nepest MAUI-45:1,288g

- CRW CS5060 (50/60mm):1,290g

- Yoeleo SAT C50 DB PRO NxT SL2:1320g

- Lun HYPER D45:1,367g

新旧比較

| モデル名 | ハイト | リム重量 | 重量 | 内幅 | 外幅 | フック | 仕上げ | ハブ | スポーク穴 | スポーク |

|

MAUI |

35 | 360 | 1225 | 21 | 28 | フックあり | UDペイントレス | NP01 セラミックハブ |

21H | 丸型 カーボンスポーク |

| 45 | 380 | 1265 | ||||||||

| 50 | 400 | 1305 | ||||||||

| NOVA (新) |

35 | 360 | 1180 | 23 | 30 | UDペイントレス | NP02 セラミックハブ |

T字型 カーボンスポーク |

||

| 45 | 380 | 1220 | ||||||||

| 45/55 | 380/425 | 1265 | ||||||||

| 55 | 425 | 1310 |

インプレッション

まず、先に書いておきたいことは、人間は測定器ではないのでホイールの絶対的な評価はできない。

これまで使用してきた様々なホイールとの比較からNepest NOVA-45がどのような使い心地であるのか、走りをするのかを分析し文章に落とし込んでいく必要がある。

また、機材は相対比較であるためホイールのインプレッションを行う場合、これまでどのようなホイールを使ってきたのかが重要になる。中国系しか使ったことのないライダーはその範囲でしかホイールを評価できないので注意が必要だ。

今回のNepest NOVAのレビューは、安い高いにかかわらず、ハイエンドホイールの位置づけとして評価した。比較対象としては、CADEX ULTRA 50、MAVIC COSMIC ULTIMATE、ENVE SES 4.5 Gen3との比較になる。

市場に出回っている各メーカーのハイエンドモデルと比較して、Nepest NOVAはどのようなホイールだったのか。気付いたポイントを箇条書にしてまとめた。

- 50mmハイトのホイールのような巡航

- しなやかさが生まれた

- 23mmで空気の体積が増え同一空気圧の場合タイヤが柔らかくなった

- 振動の減衰が早くなった

- 突き上げ感が減った

- ダンシング時の戻りが前作よりも早い

]前作のMAUIは、35km/h以上での巡航維持がしにくいと感じていた。45mmリムハイトだからしょうがないと思っていた。しかし、NOVAは50mmのホイールを使っているかのような動きをする。少々古いが、ROVAL CLX50のあの走りに近い。

純粋な50mmの慣性とはまた違うが、減衰スピードもまた緩やかでMAUIのレビューで記したような『高速巡航は苦手、失速が目立つ』というようなこともなかった。これは大きな進歩である。では、何が理由なのか。

一つの可能性として、スポークが大幅に薄く軽量になり、リム設計も変わったことで、ホイールの重量分布が大きく変わった可能性がある。

内幅と外幅は+2mm増加しながらも、重量は据え置きになっている。太くなりながら、重量が変わらないのだ。リム断面図をみると、このマジックの理屈がわかる。側面のカーボンレイアップを前作より更に薄くし、強度が必要となるスポークホール部分に集中的に積層を増やしている。

それでいて、ハブの重量はほとんどかわらない。ホイール全体の重量分布は中心方向に寄っている。回転の特性が変わっても何ら不思議ではない。前作のMAUI45は高速巡航が苦手だと感じたホイールだが、NOVAは50mmに匹敵する減衰スピードの小ささが光る。

これは、驚異的だ。単純な平地性能の話だけなら、MAVIC COSMIC ULTIMATE 45を使うより良いだろう。MAVIC COSMIC ULTIMATE 45は平地の伸びが悪すぎる。こう書いてしまうと、もはやMAVICから嫌われてしまうが、自分で機材を買うから問題ない。

平地で走らせるならMAVIC COSMIC ULTIMATE 45よりもNepest NOVA 45の方が走る、走り続ける、と感じた。

さて、肝腎の乗り心地の大きな変化について話すときが来た。先ほど箇条書にした内容をもう一度確認する。

- しなやかさが生まれた

- 23mmで空気の体積が増え同一空気圧の場合タイヤが柔らかくなった

- 振動の減衰が早くなった

- 突き上げ感が減った

この4つに関しては、このような感触、印象になった理由が複合的に合わさっている。要素は3つあると感じた。

- スポークが倍以上柔らかくなったこと

- リム内幅が広がり、空気の体積が増えたこと

- リム内幅が広がり、タイヤ幅が広くなったこと

この3つの変化は、Nepest NOVAに良い効果をもたらした。これまで存在していたカーボンスポークホイールのどれとも違う乗り心地の良さがあるのだ。単純でひねりのない表現で言うと『しなやか』この言葉に尽きる。

恐らく、最もこの感覚に影響を与えた可能性が高いのは、カーボンスポークがエアロスポークと同じように曲がるようになったことだ。前作のカーボンスポークは曲げようにも曲がらないほど硬いスポークだった。カーボンスポークのどれもがこの硬さが普通だと思っていた。

しかし、NOVAに搭載されているVONOAの第4世代カーボンスポークは、もはやエアロスチールスポークのようなしなやかさがある。同じ力をかければ、エアロスチールスポークも、第4世代カーボンスポークも同じだけ曲がる。しかし、前作のカーボンスポークをまげようとしても4〜5倍の力を入れても曲がりきらなかった。

この影響は乗り心地や、縦方向の突き上げの優しさに影響を与えている可能性がある。ただ、これだけに限定して乗り心地が改善されたとは断言しにくい。もう一つの要素である23mmの内幅は、タイヤの特徴を大きく変えるほどのインパクトがあるからだ。

前回のMAUIと同様にフロント4.4Bar、リア4.7Barの空気圧を入れた。新型のNOVAはフロント4.0Bar、リア4.3Barだ。内幅が+2mm増加したことによって、タイヤ内部の空間は広がる。21mm幅のMAUI同一の空気圧を入れても空気の体積が増えることになる。

この影響を初めて体感したのは今から4年ほど前に発売したBONTRAGERのアイオロスRSL51だ。内幅23mmの設計をいち早く取り入れた先見の明(めい)があるホイールだ。今ではようやく時代が追いついたが、今でも現役と言るホイールの一つである。

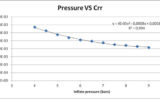

今から4年前に、リム内幅の違いによるタイヤ特性の比較を書いたので再掲する。

リム内幅が広がることでタイヤ幅にどのような影響がでるのかと言うと、リム内幅が1 mm増えるごとに、モデルによって異なるがタイヤの横幅はおおむね0.425mm増加する傾向がある。

タイヤの高さはほとんど変化しない。また、同一空気圧であればリム内幅が広いリムにセッティングされているタイヤの方が硬くなる。以下は、18C、22C、26Cのリム内幅に対してContinental Grand Prix 5000 TL 25Cをセッティングしたときの実測データーだ。

- 18C:タイヤ幅実寸26.6mm

- 22C:タイヤ幅実寸28.2mm

- 26C:タイヤ幅実寸29.9mm

6.89Barにおける転がり抵抗の変化は以下の通り。

- 18C:8.7W

- 22C:8.7W

- 26C:8.2W

次は、転がり抵抗が8.6Wになるように、リム内幅ごとに空気圧を調整した場合の結果だ。

空気圧を上げると転がり抵抗が下がるが、リム内幅が広ければ広いほど低圧でも同様の転がり抵抗値が得られる。18Cでは7.3Barを入れて8.6Wの転がり抵抗であるのに対し、22Cでは空気圧が低い6.89Barながらも、同じく8.6Wの転がり抵抗が得られる。

- 18C:7.30 Bar(8.6W)

- 22C:6.89 Bar(8.6W)

- 26C:6.48 Bar(8.6W)

それぞれのリム内幅ですべて同一空気圧に設定した場合、リム内幅が広い方がタイヤが硬くなる。リム内幅が広がることによって、タイヤが変形することで発生するヒステリシスロスも減少していく。

これまでリム内幅が17~18mmのリムを使ってきた場合、リム内幅23mmに変えるとタイヤ空気圧を減らすことで同等のフィーリングにセッティングすることできる。

具体的な数値としては、これまで設定してきたタイヤ空気圧よりも0.4Bar落とす必要がある。

というデーターから、21mmのリム幅から23mmに変更した場合は、0.4Bar空気圧を落とすという結論に至っている。そのため、先ほども記した通り、新型のNOVAはフロント4.0Bar、リア4.3Barに設定している。

『23mmで空気の体積が増え同一空気圧の場合タイヤが柔らかくなった』というのは、NOVAのしなやかさを生み出している要因のひとつかもしれない。また、『振動の減衰が早くなった』や『突き上げ感が減った』もタイヤの影響が大きい可能性がある。

タイヤはホイールのみならず、バーチカルコンプライアンス(垂直方向の変形のしやすさ)に大きな影響を与えている。新型NOVAは、VONOAの第4世代カーボンスポークと、内幅拡大によるタイヤ性能の変化によって、しなやかさを手に入れたと結論付けている。

Nepest NOVAはMAUIが抱えていた設計上の問題、いや、カーボンスポークホイールの宿命だった問題を潰せるだけ、潰し尽くしたのだ。

こうなってくると、レビュワーたちが苦し紛れに重箱の隅を突くようなケチをつけたくなる。『ラジアル組で駆動剛性が不安』と『インターナルニップルでスポークテンションの調整が不便』だ。

しかし、この指摘は新型NOVAの弱みを突いているようで、本質を突いていない。

『ラジアル組で駆動剛性が不安』は、実際に使ってみるとわかるが、もはやラジアル組で駆動剛性が不足しているのかすらわからなかった。登りやスプリントで剛性が不足していると感じることもない。必要十分以上で、ホイールとしての性能を十分に満たしていた。

NOVAのリア側のドライブサイドには、14本のスポークが配置されている。昨今のディスクブレーキ用ハブは24Hが多いが、ドライブサイド側のスポークは12本だ。それよりも2本多い本数でドライブ側を支えている。このレベルのホイールになると、人間のパワーではたわませることも難しくなる。

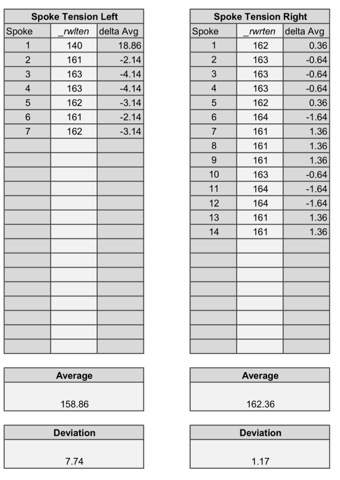

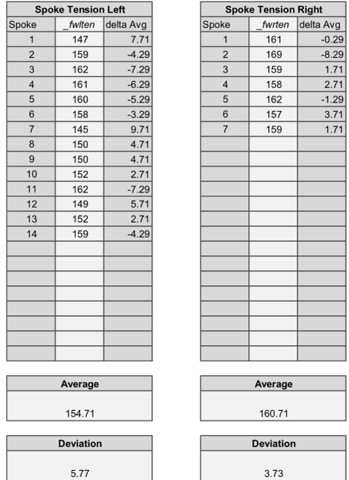

前作のMAUIでスポークテンションはおおむね160kgfだった。スチールスポークの場合は120kgfから140kgfで張ることが多い。カーボンスポークはリムが耐えられればかなり高いテンションで張っても耐えうる性能を持っている。

注目したいのは左右テンションの差だ。

2:1のタンジェントとラジアルの組み合わせ、スポーク本数の14本と7本の調整で左右のテンション差が是正されている。前後ともに均一なテンションであるため、左右に振ったときにホイールの違和感をほぼ抱かなかった。

ラジアル組は、駆動効率やストッピングパワーに対してネガティブな組み方であるが、スポークテンションを左右均等に近づけるという観点に関しては非常に有効な構造と言る。Nepestの設計思想として左右差をなくすことに重点を置いたのだろう。

話は長くなったが、NOVA 45が活躍できるシチュエーションについてだ。

平たん

本題に入る前に、前作MAUIの平たんの評価は以下だ。

平たんや長距離は苦手だ。Nepest MAUI-45をロードレースで使うとしたら、群馬CSCや播磨中央公園で使うのは良いが、広島森林公園や修善寺では使うのをちゅうちょし、ニセコやオキナワといった長距離のレースでは選択肢に入らなくなる。

新型NOVA-45の巡航性能、減衰の緩やかさを考えると、広島森林公園や修善寺でも使いたいと思わせてくれる。ニセコやオキナワであれば、45のままでもよいが、大事をとってリアを55にいれるのが良さそうだ。

55を入れたとしてもわずか40gの増加にとどまる。45/55の構成でも前後セット1,265gは競争力のある組み合わせだ。相当軽い。それでいて、慣性が働いて更に減衰スピードが緩やかになるだろうから、150km〜200km近いレースを走る場合は45/55の組み合わせが良いと思う。

それでも、45/45の組み合わせでも十分だと思う。ただ、40gのディスアドバンテージはわずかなもので、総合的な性能を求めるならば45/55だろう。広島、群馬CSC、播磨、修善寺なら45/45、オキナワ、ニセコなら45/55がいいと思う。

登り

前作MAUIの平たんの評価は以下だ。かなり厳しめの評価だった。

30〜40分ほどのヒルクライムならよいが、60分近く登るなら使うのをちゅうちょする。軽快さや初動の動きの良さはあるが、後々がきつくなる。短時間であれば問題がないのだが、150km〜200kmほどの練習やレースを走る場合、カーボンスポーク特有の硬さと減衰速度の速さから、後半に脚を残しにくくなる。後半の勝負どころで生き残って勝負しようとすると,この手のホイールはうまく走らなくなる。MAUI-45は軽快さがあるものの、生かせるスイートスポットは狭いと感じた。

NOVAでこの評価は忘れていい。まったくの別物だからだ。前回記した通り、MAUIは硬すぎて、遊びがなく軽いのに登りに使いたくないと思った。しかしNOVAはしなやかさがある。スチールスポークのあの脚あたりの良さがある。

六甲山を毎週登っていたのだが、カーボンスポークは硬すぎて途中からスチールスポークのホイールに変えて登っていた。一緒に登っている練習仲間たちから『なぜその安い鉄スポークのホイールを使っているのか?』と質問を受けたのだが、単純にカーボンスポークは、後半キツくなって、身体に合わなくなるから使わなくなった。

ただ、NOVAは違った。六甲山を登っているとき、芦屋のお金持ち住宅地へと続く宝殿料金所を過ぎてからの走りが非常に良い。まだまだ踏めるぞ、というこれまでのカーボンスポークホイールでは味わえないしなやかさがあった。

厳密に言うと、スチールスポークほどしなやかではないのだが、スチールスポークが10しなるとすると、第4世代VONOAスポークは8ぐらいまでスチールスポークのようにしなやかで、残りの2は硬さを返してくる。ただ、ホイールを回すリズムが良いので後半でも走らせやすい。

クライミングホイールとして考えても、NOVA-45は優れていると思う。わざわざ35を使わずとも、空力性能や重量を考慮すると45が最適解だと思う。巡航スピードが速い富士ヒルクライムでも45が良いだろう。そして、リムハイトに対して非常に軽量だ。

クライミングホイールとして、何ら遜色がない。

- CRW CS4050 (40/45mm):1,178g

- Nepest NOVA-45:1,218g(実測)

- ROVAL ALPINIST CLX(33mm):1,248g

- CADEX Max 40:1,249g

- CRW CS5055 (50/55mm):1,251g

- Nepest MAUI-45:1,288g

- CRW CS5060 (50/60mm):1,290g

- Yoeleo SAT C50 DB PRO NxT SL2:1320g

- Lun HYPER D45:1,367g

まとめ:万人におすすめできる、初のカーボンスポークホイール

これまで、『カーボンスポークホイール』という代物は、万人におすすめできるホイールではなかった。特にロードバイクに乗り始めたばかりのライダーには、カーボンスポークのホイールをおすすめできなかった。

理由は、スチールスポークと比較すると硬い。遊びが少ない。回しづらい。後半走らなくなる。突き上げ感がかなり大きい。軽さ、見た目、素材にだまされて買ってはいけないホイールだった。

これらは、わずかな違いなのだが、長時間のライドをすると後半に脚に来る。ホイールは硬ければよいわけではなく、ほどほどの乗りやすさも必要だと思う。

初心者〜中級者に対して、純粋かつ汎用的なホイールとして選ぶとしたら、カーボンスポークを選ぶのではなくCX-RAYなどのスチールスポークを使ったホイールを選択した方が合理的だとおもっていた。

しかし、Nepest NOVA-45、第4世代VONOAスポークは違う。

ついに、カーボンスポークホイールは、乗りやすさとしなやかさを手に入れた。それでいて、限界近い1,218gという軽さを手に入れた。スチールスポークのようなバネ感があり、誰もが走らせやすいと感じると思う。

長時間のライドでも、スチールスポークのときと同じように走らせられる。一瞬の軽さ、数値的な軽さ、見た目の良さという切り口だけでカーボンスポークは成立していたが、時代が変わったのだ。

最後に価格は1,499ドルだ。新モデルの早期販売で2025年5月3日まで10%OFFの1,349ドルになっている。さらに、クーポンコード『8Nepest』を入れると8%OFFで1,241.08ドルになる。日本円にすると、カード会社のレートにもよるが17.8〜18万円ほどだろうか。

価格が18万円代ということを考えると、コストパフォーマンスはかなり高い。正直なところ、手組でも、完組でも、この価格で作れる代物ではないレベルだ。Nepest NOVA-45は、第4世代のVONOAスポークと、最新のリム設計で、信じられない価格と性能に仕上がっている。

やっと、乗りやすく走らせやすいカーボンスポークホイールが誕生した。そして、45mmにして異次元の1,218gである。決戦用ホイールとして使っても問題ない。Nepest NOVAは『中華ホイール』というジャンルからもはや外れた。他社のハイエンドホイールと互角に競い合うレベルに達している。

クーポンコード『8Nepest』