欠点が見つからない、困ったバイクだ。

空力、重量、乗り心地、剛性感、ステアリング、下りの攻めやすさ、あらゆるパラメーターに対して5段階中4.5か5が付く、そんなバイク。Tarmac SL8に乗り込んで行けばいくほど、見つからない不満点を探し出すために、重箱の隅をつつくような意地悪な方向に考えが向かってしまう。

だから、『エアロかつ軽量で乗り心地がいい』という相反する要素のそれぞれが、どうやって均衡を保っているのかが不思議だった。これでは、都合が良すぎる。

エアロなフレームは重い、

エアロなチューブは乗り心地が悪化する、

これらの要素は互いに相殺される”必要がある”。

しかし、紛れもなくTarmac SL8は、水と油がバランスを取っていた。

今回は、Tarmac SL8を前編と後編にわけてレビューしていく。発表当時も試したモデルだが、今回はRetul Fitで完全に自分のポジションを出し、ハンドル幅、ステム長、クランク長など、ポジションも完璧に合わせて乗り込んだ。

Tarmac らしさ、とは

image: SPECIALIZED

SL2からSL7まで歴代のTARMACに乗ってきた。ひとつのモデルでここまで乗り継いだのは他にはない。

「TARMACというバイクはこうだ」というSPECIALIZEDの定義は、SL7まで確実に受け継がれてきたようにおもう。しかし、SL8は歴代のTARMACが積み上げてきた『Tarmacらしさ』の定義を覆し、新しいバイクを創造した。

これまでのTARMAC像とは似ても似つかないバイクであるはずなのに、SL8の乗り味は好みだった。それは、Tarmac SL8が登場したときにも書いたとおりだ。そして、大事なことを書き添えておくと、歴代のTARMACというバイクとの相性があまり良くないと感じていた。

逆説的にとらえれば、SL8は相性が良い。

すなわちSL8はこれまでのTARMACの方向性とは少し違っていた。

SL7までのTARMACは、硬く、反応が良く、よく走る。いわゆる、レースバイク中のレースバイクだった。踏み込んだあとに返ってくる戻りの反応、自分が想定しているタイミングよりもバイクの反応が早すぎて、バイクとの掛け合い、やりとりをしながらリズムを取ることが難しいバイクだった。

少々オーバースペックだったのかもしれない。

いっぽうで、VENGEは3台買うほど相性がよかった。VENGEはどこまでもライダーを連れて行ってくれる。最後の最後まで、ライダーを走らせ最後の一滴まで力を出すことをサポートしてくれる。

TARMAC SL8はVENGEとは似ても似つかないが、SL8のバイクの傾向は”Tarmac らしさ”からガラッと変わって、ライダーに優しくも、走らせるために最大限のサポートをしてくれるようなバイクだ。確かに乗り味が素晴らしいAethosと、構造やリアの動きが似ているのも理由にあるのかもしれない。

乗り心地が、精密に操作される

最近乗ったバイクで、乗り味と走りがそそられたのはAethosだ。オールラウンドであればSuper Six EVOは総合力が高かった。空力でいえばAeroadが頭一つ抜けていた。

様々なバイクに乗って思うのは、数値に表れない『感覚的に良しとするバイク』はとても少ない。空力や重量など数値的な部分うんぬんを抜きにして、乗り味と走りが『良い』と感じるのは、たいていレーシングバイクでは”なかった”。

速さのためには、踏み込んだパワーを推進力に変換する『変形しない剛性』が必要になる。快適性を持たせるためには、振動を減らし脚当たりを良くするために『変形する剛性』が必要になる。

そのバランスの落としどころを、1つのフレームで実現するのだ。認めたくはないが、Tarmac SL8はあらゆる要素が高いレベルで均衡を保っている。一つが崩れると、全てが崩壊しそうな危うさが感じられるほどに、不釣り合いなバランスを取り合っていた。

Tarmac SL8の走りは、これまでの”Tarmac”を知っている人からすれば、Tarmacと呼ぶにはふさわしくない剛性感と乗りやすさが共存している。SL2からSL7まで歴代のTarmacを乗ってきたが、SL2は過去最高に硬いにしても、どのモデルも必要以上の硬さがあった。SL8はそれとは全く異なっている。

過去のレビューでも述べたが、SL8は走りの設計思想がAethosに近い。SL8もAethosもカーボンの魔術師、ピーター・デンク氏の作品だから当然ではあるのだが、SL8は走らせること、乗ることが心地良いレーシングバイクだ。

わたしのような趣味の競技者であっても、操れる懐の深さがある。『レーシングにバイクを乗りこなしたい』と思っているライダーはTARMAC SL8がよい選択肢になると思う。

個人的に好きなバイクは、200km程走っても最後の峠で踏み抜けるようなバイク。逆を言えば、後半に助けてくれるバイクだ。思い返せばSL4は2台買ったが、やたら硬くて序盤で脚が終わってしまうようなバイクの印象だった(当時のライディングスキルも低かったが)。

あれとTARMAC SL8は180°違う。

TARMAC SL8の走りは、ライダーを基準にしているように感じる。ライダーと合いの手を取り合いながらも、反応する量を慎重に、ライダーの顔色を伺いながら変えるような丁寧な動きをする。だから、ライダーは身体のバッテリーが切れるその時までTARMAC SL8の上で活動できる。

レーシングバイクの大枠から外れはしないが、走らせるという楽しみが精密に操作されたバイクだ。

ミリ単位の安定感

Tarmac SL8は風が強くても、速さを保ったまま真っすぐに走ることができる。この性能は数あるロードバイクの中で最も優れた性能かもしれない。前回試した時はあまり風のない暑い日だったが、今回はほとんどの日が風が強かった。

10年以上走り込んだコースであるがゆえ、セクション毎にバイクがどのような環境条件に置かれるかはおおよそ理解できている。そのうえで、体が押し戻されそうな風が吹き付けてきてもTARMAC SL8は大きくバランスを崩すことはない。

この独特の安定感は、結果的に速さにつながっていると思う。

厳密には、フロントホイールの横力に対する処理性能と、SL8の細いチューブが影響しているようだ。風が強くとも、フロントホイールやバイクが揺さぶられることが無く突き進める。チューブは乱流を受け流し、全体の揺さぶりを抑えてくれる。

分厚いフレームチューブを持つバイクの場合、風の影響を多大に感じることがある。マンボウのような形をしたエアロフレームは、突風のときに吹き飛ばされやすい。TARMAC SL8はこれがない。

レース機材としても、ロードバイクとしても、この見えない風に対する耐性は大きなメリットだ。TARMAC SL8は、ホイールを含めて全てをパッケージングして空力開発が行われている。

バイクをひとつのシステムにしたパッケージ開発の先駆けはVENGEがだったが、TARMAC SL8はRAPIDE CLX IIと合わせることで空力を最大限に引き出せる。

『真っすぐ走る』ということに関しては、様々な風の条件に対してはっきりとわかるほど安定している。この安定性に関しては、今まで乗ってきたバイクの中で最も優れていると断言できる。ただし、ホイールを別のものに変更した場合はこの限りではない。

神経を直接繋いだような反応

シクロクロスやMTBをやりはじめてから、バイクの挙動や操作性に関して解像度が何段階も上がったように思う。今では『白線の上を走る』のは大雑把に思えてきており、『白線とアスファルトの境界線をトレースする』ような繊細さが身についた。

だからこそ、バイクやポジションの違いによって、バイク挙動が大きく変わることが体感できるようになった。特にロードバイクは機敏な動きをするが、MTBやシクロクロスバイクと異なるのは高速域でコーナーリングを行うことや、風が吹いている中でも狙ったラインをトレースする繊細さが要求される。

ロードバイクの場合は、レースでは集団内で微妙な位置取りを行ったり、スプリント時の混乱にも正確なコントロールを行うという、頻繁なポジション変更に対応する俊敏性が求められる。

TARMAC SL8の操作性を一言で表現すると、『神経を直接繋いだような反応』をする。入力したあとのバイクの動き、応答は意図したとおりに動く。

Tarmac SL8にアッセンブルしているRapideハンドルの設計や、剛性も影響している可能性もある。ステアリング周りのベース部分の剛性が高く、ステアリング入力がフロントホイールにダイレクトに伝わる感覚がはっきりとしている。

「接地感がある」というやつと近いが、ROVAL RAPIDE CLX IIのホイール重量が重いのと、リム重量が450g~480gほどあるため慣性が働き、安定感が増しているのかもしれない。

それゆえ、ハンドル入力に対する即応性や、高速コーナリングでの軌道安定性、横風や悪路下での制御容易性が高い。最大の利点は、意図した通りの軌道を、遅延なく再現できる点だ。高速域で走行していると、狙いたいラインを通すことがわずかに遅れることがある。

Tarmac SL8の操作性はその心配が限りなく少ない。

この操作性の解像度の高さは(ライディングスキルが向上したと思いたいが)バイクの設計や、TARMAC SL8用に設計されたコクピット回りにあるように思う。集団走行で密集した位置取りでは、ミリ単位の調整が可能だと思う。

「脳から筋肉を介さず直接バイクが動く感覚」

人間と機械の一体感を追求した設計であると言ってもいい。AddictやSuperSiX EVOなど、ピーター・デンク氏の作品に乗ってきたが、どのバイクにもこの一体感が感じられた。だから、SL8が過去のTarmacと似ていなくとも何ら疑う必要はない。

高速域でもブレない信頼性がある。実際に峠の下りで検証すると、高速下りでもブレる感じが少ない。ハンドルに伝わる振動は最小限に抑えられ、凹凸が多い路面でもラインを外す心配がなかった。

峠のうねった道でも、「加速→コーナリング→再加速」の連続動作で、車体全体が一つの生き物のように反応する感覚は、他モデルでは再現困難だろう。

悔しいが、ポジションと機材のアッセンブルが完全に出ていないと見抜けなかったこれらのコントロール性能は、Tarmac SL8の速さを構成する重要な要素のひとつだ。

エアロは、見えない

Tarmac SL8はエアロに見えない。しかし、見た目以上にエアロである。

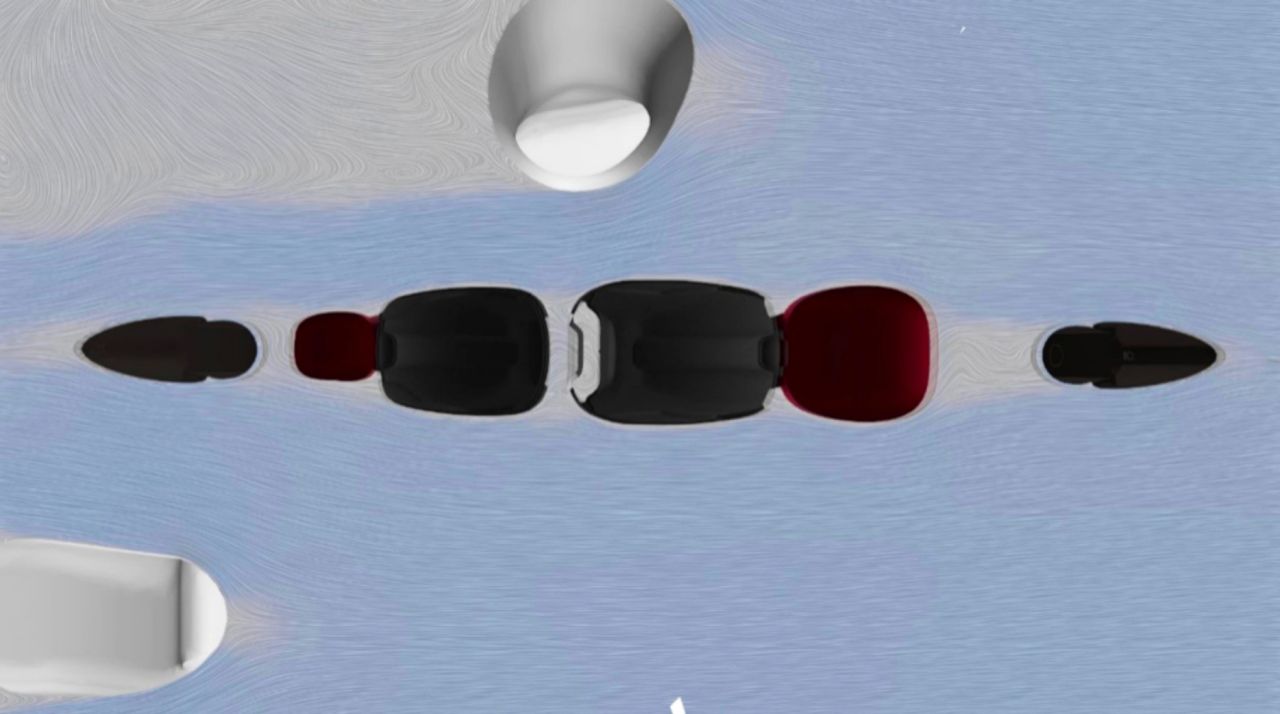

Tarmac SL8の空力性能を表現するのなら、この言葉につきる。Tarmac SL8は空力性能が良いとは思えない形状をしている。丸いダウンチューブとシートステー、リアタイヤと遠いシートチューブ。

私たちが思い描いている「エアロロード像」とは似ても似つかない。

脳内で生成されたステレオタイプのエアロロード像は、いい加減で古い考え方のようだ。『現実世界』での空力性能を追求すると、必ずしも『エアロっぽい形状』にならない。ライバルメーカーであるTREKのバイクも、最近の空力開発で『フルエアロフォイル』という同じような傾向に進んでいる。

TREKの最新エアロチューブも台形のような形をしている。

現代の空力開発は、風洞実験室の世界から現実世界にその場を移している。風洞実験室で速いバイクではなく、現実世界で速いバイクが求められる。本質的な話だ。では、実験室と現実世界では何が違うのだろうか。

現実世界では、ライダーがバイクに乗って脚、クランク、靴が動く。脚は空気をかき回し、バイク周りの空気の流れを変えてしまう。

ライダーが走る現実世界において流れる空気は、風洞実験で流れているような規則的かつ綺麗な空気ではなく、『乱れた空気』だ。乱流ともいう。

バイクに衝突するまでの空気は比較的整っている。いくつもの層を構成しながらも、渦が生じているようなことは稀だ。しかし、ホイール、ハンドル、ヘッドチューブ、もちろんライダーに衝突したときに、空気は簡単に乱れる。

イメージがわかない方は、プールで歩くことを想像してほしい。水の中に入り、歩いて進んでいくと、おなかの辺りで衝突した水が体の後ろに回り込んだ後、腰側で渦を巻いて乱れる。この渦は、人間を後ろに引っ張っている。

風洞実験データでDrag(ひっぱる)と表しているのはこれだ。水と空気は粘性流体であるため同じような動きをする。

カンの良い方はもうお気づきかと思うが、現実世界で生じるこれらの物理法則を攻略し開発を行う場合、大きく2つに分けてフレームの形状を最適化すればよいことがわかる。

- 前方:乱流が発生しにくい形状(フォーク、ステム、ハンドル、ヘッドチューブ)

- 後方:乱流に適した形状(シートチューブ、シートポスト、シートステー、チェーンステー、ダウンチューブ)

従来の翼型で(マンボウのような)深い断面のチューブ形状は、乱流に対して空力効果や明確な改善が生じないことがわかっている。

バイク後方のチューブ形状は、深い翼型形状でなくとも単に狭く細い断面形状にするだけで空力性能の向上が見込める。そのため、Tarmac SL8は剛性や乗り心地など、空力以外で重要とされるフレームの要素を最適化するアプローチが行われた。

チューブの表面積が小さくなると、物理的な重量が軽減される効果もある。TARMAC SL8のトップチューブとダウンチューブが丸いのは、エアロフォイル形状よりも構造的に効率が良く、軽量で剛性が高いチューブを作成することができる。

空力観点の話に戻るが、現実世界で空力の良いバイクを開発する場合、前方部分が最も重要になる。最初に空気と衝突し、後方にどのような空気を流せるのかが重要になってくる。

TARMAC SL8をグリーンのペイントで塗った写真は、このコンセプトを簡単にイメージできるようにしたものだ。グリーンペイントの大部分はバイクの前方側に集中している。そこが最もエアロダイナミクスに最適化した部分を表している。

後編:

後編は詳細なインプレッションや、レース機材として、他のバイクと比較したレビューをお届けする。