S-Works Tarmac SL8のインプレッション後半は、設計思想や実際の走行で得られた情報をまとめている。前半の記事や開発の詳細は別記事でまとめている。あわせて読んでいただけると、ここから先の内容がわかりやすくなると思う。

SL8の設計思想を解く

『乗りやすいレーシングバイク』

「乗りやすい」と「レーシングバイク」の組み合わせは、一般的な認識と矛盾する可能性がある。レーシングバイクは通常、性能重視で乗りやすさを犠牲にしていることが多いからだ。

S-Works Tarmac SL8は、一見不可能にも思えるバランスを取り合わせている。重量、空力、剛性この3つだ。レーシングバイクでありながらも、乗りやすいという特長がある。ひと昔のレーシングバイクのどれもがハードな乗り心地だったことを考えると、この味付けはライダーによって評価がわかれそうだ。

Tarmac SL4の時代は、各社が重量剛性比を高めることに躍起になっていた。それゆえ、乗り心地があまり良くなかった。「これがレーシングバイクだ」と、当時はどのメーカーも言っていたから納得するしかなかった。

重量剛性比を最大まで高め、乗り手を置き去りにする。そんなバイクばかりだった。

現代のレーシングバイクは、当時とは考え方が異なっている。必ずしも『硬ければ良い』という方向性ではなくなった。ハードなコースを連日100キロ以上も走り、峠ではアタックに耐え、命からがら高速ダウンヒルをする。そして、日本では考えられないような悪い路面を走る。

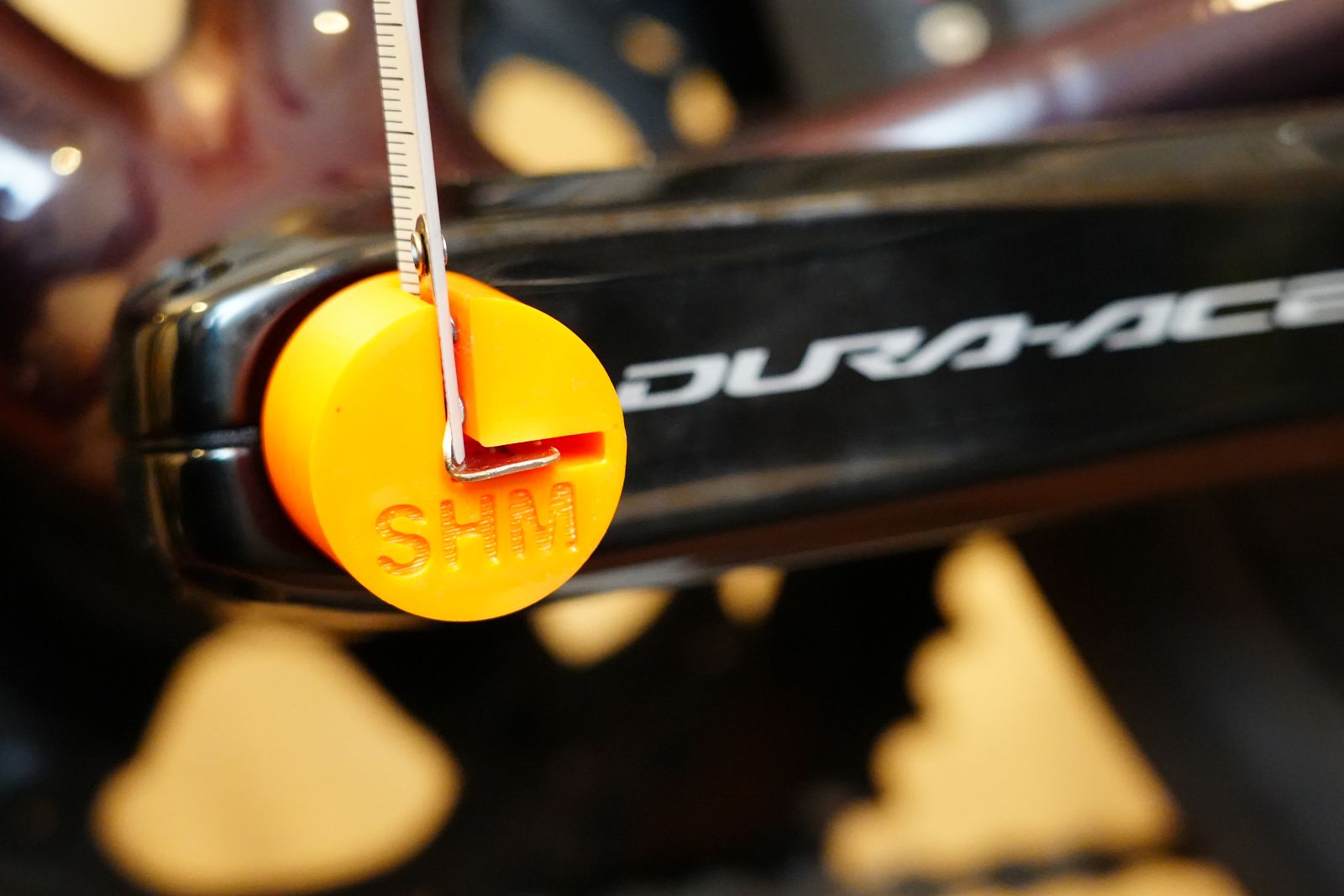

乗っていたTarmac SL7とRoval CLX50。

このような状況を配慮して、バイクの上で生活するプロのことを考えていくと「レーシングバイク」に求められる要素が変化してくるのも当然だ。SL7からSL8に刷新するにあたり、短いスパンながら設計思想も大幅に変わったように思う。

SL7のマネージャーはキャメロン氏、SL8はピーター氏だ。キャメロン氏がVENGEのローンチのために来日した際にお話しを伺ったつながりで、SL7の発表後に連絡して回答をもらったことがある。

Tarmac SL7の当時の開発責任者キャメロン氏との一問一答は、以下の記事を参考にしてほしい。

VENGEやSL7の開発では、スペシャライズドのフューチャー部門主任研究員を務めているイングマル氏が開発したCFD(計算流体力学)とFEA(有限要素解析)を実行できるソフトウェアが用いられた。VENGEやSL7のエアロダイナミクスの開発もイングマル氏が仕切っていた。

Tarmac SL7の開発では、目標重量、サイズごとに剛性の目標を設定した。ソフトウェアを用いて、最適化な形状を見つけるまで探索が繰り返し行われた。

SL7のキャメロン氏と、SL8のピータ氏、開発アプローチが異なっていても自然である。ピーター氏が行っていたAethosの開発アプローチは、BB剛性、フロントエンド剛性、全体的な剛性をテストするために、100,000以上のバーチャルフレームをまず作製する。

AETHOSの開発でわかったのは、BBやシートまわりには小径のチューブが最適であることだった。大径のヘッドチューブ(SL8も同様)にあわせて大径のトップチューブと、ダウンチューブが必要になる。

見た目だけではチューブの変化を読み取れないが、SL8を”掃除するとき”はチューブの形状変化が、文字通り手に取るようにわかる。

ダウンチューブを拭き上げるときに、BB側を握ってトップチューブ側にスライドしていくとだんだん太くなる形状であることがわかる。BB側はチューブが細く、ヘッドチューブ側は太くなっている。ピーター氏の設計、Aethosと同様だ。

SL8のとても細いシートステーも、AETHOSの技術を踏襲しているのだろう。

ピーター氏は、ペダリング時のパワーの受け止め方、受け止めたパワーの分散方法も計算している。ペダリングで生じたフレームへの負荷は、チューブ形状自体がフレーム全体に分散しながら運ぶという。

この発見によってこれまで必要だと考えられていた、『剛性を高めるカーボン積層』を排除することが可能になった。ありがちな、『BBまわりだけの剛性アップ』ではなく、フレーム全体でパワーを分散しながら受け止める設計だ。

「BBがマッシブ」なんて言葉をメディアでみかけることがあるが、SL8のBB周りは心配になるほど細身だ。ピーター氏の設計思想から言わせると「意味のない太さ」なのかもしれない。

見て、触ってわかることは、SL8は余分な剛性層(贅肉)が取り除かれている。その結果、考えられないような軽量化を実現していることだ。

SL8の乗り心地の変化も、「フレーム全体でパワーを受け止める設計」によるところが大きい。SL8は、おおらかにフレーム全体でパワーを受け止めてくれる。乗り心地の良さは、Tarmac歴代No.1と言っていい。

コンプライアンスの改善は本当?

エアロ系ロードバイクの場合は、縦方向に突き上げがきつい傾向にある。ではS-Works Tarmac SL8はどうか。端的に表現すると、体に伝わる振動や突き上げをフィルターしてくれる。長時間乗っても疲れにくいバイクと表現してもいい。

設計思想の通り、コンプライアンスは改善されている。

コンプライアンスの改善はライドに集中でき、ライダーが不快になるような情報を伝えないチューニングとも言い換えられる。VENGEやAEROADの乗り心地と比べても、SL8の乗り心地は穏やかだと感じた。

「コンプライアンス」という言葉はなじみがないかもしれないが、ある方向にどれくらい変形するのか、という意味として用いられている。具体的には垂直方向の柔軟性、サドルに対してある力を加えたときにBB付近からシートポスト上部までがどれくらい変形するのか、その量という意味でとらえればよい。

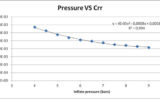

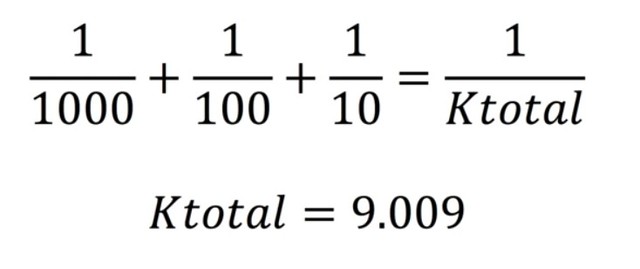

厳密にはフレーム単体ではなく、バイクシステム全体で考える必要がある。乗り心地に関してはタイヤと空気圧が支配的。「クサリの強さは、一番弱い輪によって決まる」の言葉のとおりである。

疑問なのは、TOUR紙で行われた実験のフレックスデータだ。SL8はVENGEよりも40%近くコンプライアンスが改善されているが、SL7とSL8の間には差がなく154N/mだった。考えられることとしては、バーチカルコンプライアンス(垂直方向の変形しやすさ)の測定方法の違いが考えられる。

同一のプロトコルを用いているわけではないので、TOUR紙とスペシャライズドの実験方法に差が出てもおかしくない。そして、バイクにおける柔軟性のほとんどはタイヤとタイヤの空気圧に支配されている。SL7とSL8を乗り比べたときとタイヤは同一だが、SL7のとげとげしさはSL8にはない。

感覚的な話で、数値としては表せない。それでもSL8の乗り心地はかなり優しく、アマチュアであっても乗りやすいと感じるだろう。

平たんが速い

平たんは、S-Works Tarmac SL8に始めて乗ったときと変わらない印象だ。ポジションを完全に出しても、平地の踏み出し、巡航、トップスピードに乗せていくまでの過程は相変わらず楽しい。S-Works Tarmac SL8というバイクは、掛け合いを本当に楽しめる。

S-Works Tarmac SL8を平たんで走らせると、自分が思っているよりも速いスピードで走ってしまう、そんな感覚がある。空力性能は確実に高いのだが、よくあるエアロ形状ではないため見た目とのギャップが生じているのかもしれない。

1ワットや2ワットの違いを速度差で感じることはほぼ不可能な芸当だが、気分的に速いと感じることは精神的に良いことだ。感覚的にもAEROADといい勝負をしていて、空力性能で不満に思うことがない。S-Works Tarmac SL8は登りでもっとも輝くバイクかと思いきや、意外にも平たんの性能が高いと思う。

AEROADのように『空気の壁を抜ける』ような感覚はないのだが、高速域で巡行したときでも速度維持がしやすい。他のエアロ系バイクと異なるのは、高速域からさらに一発(ゴール前スプリントのような)踏み倒すときの立ち上がりと、反応の良さにあると思う。

他社を含めた最近のレースバイクの中でも特に重量が軽い。単純に加速も軽やかであるだけでなく、反応も良いため走ると感じるのだろう。エアロ系バイクであっても、立ち上がりの勝負をさせたらS-Works Tarmac SL8の軽快さに軍配が上がるだろう。

踏んで平たんで伸びていく断続的な心地よさは、AEROADやEVO4よりも感触が良い。速い遅いという物理的な速度の評価ではなく、踏み込んだときに進んでいくさまが好みだ。踏み込みと、進んでいく感覚とのズレ幅が小さいのも、バイクとシンクロしていると感じる理由かもしれない。

登りで期待する

さて、登りは一番気にしていた部分だ。

Aethosの好印象が焼き付いていたため、初めてS-Works Tarmac SL8に乗ったときのギャップに驚いた。当時は「S-Works Tarmac SL8の登りは微妙かもしれない」と感じたのはそのためだ。しかし、この考え方には問題がある。

「Aethosと比べてどうか」という限定的な相対評価でしかない。

純粋にS-Works Tarmac SL8の登りを評価するには、登りに特化したピュアクライミングバイクのAethosを忘れる必要がある。何を基準として相対評価するのかが重要で、Super Six EVOやMadone Gen8と比べるほうが本来は妥当といえる。

そこで、走りなれた5分の短い登りと、20〜40分の登りや激坂で登坂能力を試した。登りでの動き、登っている際の走りこの2つの観点でまとめていく。

数え切れないほど登った六甲山は、数々のバイクを試した道だ。40~70分間登れる数少ない山で、セクションごとに直線、激坂や路面状況が悪くなるなど様々な環境条件が凝縮されている。

SL8に乗って一定ペースで踏み続けていると、気づいたことがある。踏み込んだときに「これぐらい進む」感覚とのズレが非常に少ないと感じた。例えるなら、MTBやCXでリアタイヤのトラクションが抜けて、本来進むはずのイメージと差が生じる『意識と事実のズレ』だ。

MTBやCXの場合は、常にこのギャップを感じながら走っている。同じように、S-Works Tarmac SL8は常にパワーがかかり続け、ロスが非常に少ないと感じる。

硬すぎるバイク、タイヤ、ライトウェイトのような完全剛体のホイールを使った場合によくあるのが、丁寧にパワーをかけ続けないとパワーが抜けてしまって、走らないような感覚に陥る。

いわゆる、遊びも隙もない機材だ。上手く扱えれば最速かもしれないが、機械的に相性が悪いパワーの加え方をすると途端に伝達効率が落ちるような動きをする。S-Works Tarmac SL8には、これがない。機材側である程度パワーを解釈して、フレームからホイールに伝え、推進力に変えているかのようだ。

次にバイクの挙動で気づいたことは、ポジションが出たバイクは力が入れやすく走りの挙動がつかみやすい。傾斜が変わってもすぐにリズムをつかめる。ダンシングをしても左右のバランスが良い。使い慣れた380mmハンドルを使っているため、フレームとホイールの挙動も引き算で読みやすい。

ダンシングの動きは、ハンドル幅の影響が大きい。ハンドル幅に支配されていると言っていいほどだ。AEROADで3通りのハンドル幅を試したが、ハンドル幅を変えるごとにダンシングのリズムが大幅に変わる。この特性を知らないと、ハンドル幅の影響を、バイクやフレームの性能と混同するだろう。

わりと急な登り坂を走っても、速度が上がった後に慣性を維持することにだるさを感じない。さらに傾斜が増すと、サドルの後ろよりに移動して蹴りだすようにクランクをまわすようになる。リア側に多大な荷重がかかったときでも、バイクを動かすことが簡単に感じられた。

レースになると、「高速域からもう一発かかる」ようなシチュエーションがある。このバイクを使えば、その状況に対応するように登れる瞬間が垣間見えた。車重量が6.8kgを切りながら、慣性のあるホイールが相まって、登りでスピードを維持しながらもう一発加速できる。

S-Works Tarmac SL8はピュアなクライミングバイクではない。しかし、数あるオールラウンドバイクにおいて、それと近い位置づけになるとおもう。その先にAethosが存在している。しかし、同じ領域ではない。カテゴリーが違うのだ。

S-Works Tarmac SL8は全てのパラメーターにおいて、不釣り合いなバランスを保っている。スペシャライズドが誇る「オタク集団」の技術力がなければ、S-Works Tarmac SL8のような「不安定に見える均衡」は実現しないだろう。S-WORKS EPIC 8やGENIEサスペンションを使えばわかる。

SL8の登り性能を表現するのならば、ピュアクライミングバイク並みに登ってくれる性能を、オールラウンドバイクの範囲から出ずに実現している。ここでも不釣り合いなバランスを保っているのだ。

激坂で有名な大阪の五月山にも登った。18%を超える峠の傾斜路で過呼吸になりながら頭をよぎったことがある。ロープロファイルのRoval Alpinist CLXを履いたら、どうなるのかだ。S-Works Tarmac SL8はロープロやハイプロでも性能を生かせると思う。

フレームとホイールというのは、地形によって相性がある。Rapide CLXは全てを平均的に速く走るためには最高のホイールだ。しかし、登りに狙いを定めて走るには、リム重量も重く慣性も強めに働く。

軽快に、速いリズムで登るなら、Roval Alpinist CLXが良いかもしれない。「S-Works Tarmac SL8の登り」は一くくりで表現するのが難しい。ホイールのさじ加減次第で、登りの印象は大きく変わってしまうからだ。

Aethosほどピュアクライミングバイクではないが、「登り寄りのオールラウンドバイク」と表現しても良いほど、軽快な登坂性能がある。

Tarmacが合うシーン

逆に、思い浮かばないのは、S-Works Tarmac SL8が合わないレースシーンだ。

富士ヒルから、200km以上のエンデューロ、もちろん沖縄やニセコであってもS-Works Tarmac SL8を選んでおけば間違いないだろう。

「すべてを征す一台」

という表現はメーカーの都合のよいプロモーションだと思っていた。「何でもこなすオールラウンドバイクなど存在しない」と、これまでずっと思ってきた。残念ながらスペシャライズドの技術は、そういうバイクを作ってしまったようだ。

この都合の良いテーマで各社が様々なバイクを作ってきたが、結局失敗してどっちつかずのあいまいなバイクになり下がることが多かった。水と油はまざらないように、物理的に不可能なバランスは崩せない。しかし、S-Works Tarmac SL8は水と油を混ぜてマヨネーズを作るように”乳化剤”の技術を混ぜ合わせた。

ピーター氏のチューブ設計、フロントの空力改善、コンプライアンスが組み合わさり成立している。S-Works Tarmac SL8は、不思議なバランス感覚を持っているのだ。

SL7が800gだったのに対し、SL8で685gと115g軽量化した。しかし、空力はVENGEをしのいでいる。レースというカテゴリーに限れば、S-Works Tarmac SL8を使えないシチュエーションが思い浮かばないのだ。

とはいえ、それでは味気がない。そこで、シチュエーション別にS-Works Tarmac SL8がどのように走るのかを想定して考えてみた。

ヒルクライム用としても十分に使える。フレーム重量の685gは数値的な軽さを求める人にも説得力がある。アップダウンが激しい沖縄や福島のようなコースも得意だろう。ニセコのように30分以上の登り、その後のド平たん、勝負所に表れる10分の坂であっても全て攻略できる。

修善寺、広島、群馬CSCと考えられる国内のコースでS-Works Tarmac SL8が合わないのなら、逆にその理由を教えてほしい。

あまり居ないとは思うが、大阪から東京までキャノンボールする方、ブルべをする方であってもS-Works Tarmac SL8が良いだろう。レースバイクでありながら、体にダメージを最小限に抑えながら長旅を楽しめる。

向いていない(想像できない)のは、日本を横断するようなクレージーな旅をするときは、もう少し振動吸収性が高くフレキシブルなバイクのほうがいいと思う。S-Works Tarmac SL8で走ることを想像できないのはこの条件くらいだ。

いまS-Works Tarmac SL8と同等か、それ以上のオールラウンドバイクを他に探すことは難しいと思う。考えられるのは、Super Six EVOぐらいだろうか。

海外のプロレースは言わずもがな、国内のレースシーンでS-Works Tarmac SL8で不足している性能は考えられない。もしあるとしたら、S-Works Tarmac SL8に乗っているライダー自身の性能を疑う必要がある。己のパフォーマンス不足が、もっとも足かせになっていることを自覚すべきだ。

そのような本質的な”気づき”が得られるのも、S-Works Tarmac SL8の性能が高いが故である。このバイクに乗ると、残念ながら言い訳できない。

S-Works Tarmac SL8はレースバイクなのか

ところで、S-Works Tarmac SL8はレースバイクなのだろうか。

問うには理由がある。乗ってみるとレーシングバイクであるはずなのに、乗りやすいのだ。だからレースバイクなのかと不安になってくる。むしろ、私はありがたいのだが。

多くの人はS-Works Tarmac SL8に乗ると不安になると思う。レースバイクに期待する鋼のような硬さ、ゴツゴツとした乗り心地の悪さ、ピーキーにも思えるほどの機敏な反応をしない。「レースバイクはこうでなくっちゃ」と不必要に勘違いさせる要素がない。

『S-Works Tarmac』はどの世代もレースバイクのベンチマークであり続けている。歴代のTarmacが証明してきたことだ。強力なオールラウンダーのDNAを受け継ぐSL8は、登りやゴールスプリントや逃げの挑戦であってもほとんどのレースシナリオに対応する。

Tarmacは、どんなチャレンジにも90%以上の信頼性があることは間違いない。しかし、その性能はレースだけにとどまらない。軽さ、エアロダイナミクス、コンプライアンスの最適なブレンドは、普段のトレーニングやグループライドにも理想的な相棒になる。

間違いなく『レースバイク』という位置づけだが、バイクを構成する様々な要素が高次元でまとまっているため、バイクを速く走らせたい、楽に進ませたいサイクリストにも十分扱える仕上がりになっている。

価格はどう考える?

1,793,000円 (税込)

このプライシングを見て、普通の感覚であれば高いと思うだろう。私もそう思う。しかし、買う人は何も言わず(高いとは思っているかもしれないが)気づいたらS-Works Tarmac SL8を買っているのである。

2023年のツール・ド・オキナワ210kmを制した井上亮氏がそうだった。沖縄の一カ月ほど前まで、毎週一緒に練習をさせていただいていたのだが(直前は邪魔になるので自重)、突然SL8をポンと買っていた。

何が魅力で、何が購入の理由だったのかはわからない。ひとつ確かなのは、VENGEやTarmacを乗り継いできたから、性能への疑いがなかったのかもしれない。

S-Works Tarmac SL8は確かに高価だが、風洞実験、デンクエンジニアリングの開発協力、プロからのフィードバック、プロチームの実践テスト、トップクラスのホイール、最適化された一体型ハンドル。

これらのアッセンブルやS-Works Tarmac SL8に注ぎ込まれた技術を考えると、開発費が製品に正しく反映されていると思う。

そして、ハイエンドモデルにしてはS-Works Tarmac SL8は値段がまだ”古く”ねらい目なのだ。2025年、最新最高峰のレーシングバイクのどれもが価格帯になった。ざっと見てみよう。

- 2025 TREK Madone Gen8:200~250万円

- 2025 Cannondale Super Six EVO:198万円

- 2025 Specialized S-Works Tarmac SL8:179万円★

- 2025 GIANT TCR Advanced SL 0:165万円

- 2025 CANYON AEROAD CFR:156万円

賃金が上がらない日本人の所得感覚でいくと、この価格設定はとても高い。日本人の平均年収400万円台を考えるとその半分に近い。しかし、見方を変えて米国のインフレ、日本円の弱さなど、世界的な動向を知る方なら「理解できる価格」である。

むしろ、世界から見た日本の価格設定はバーゲンセール状態だ。

現在のレートで考えると、本国でS-Works Tarmac SL8を買おうとすると230万円を支払う必要がある。日本は本国よりも30%近くも安い。それでも高額である、という事実を認める必要があるのだが。

様々な技術の結晶が詰め込まれたS-Works Tarmac SL8であるにせよ、それらを差し引いたとしてもプライシングには納得できないかもしれない。しかし、S-Works Tarmac SL8というバイクだからこそ、ロードバイク機材の頂上を得るための妥当性を見出したいと思わせるのだ。

まとめ:全てのライダーに開かれた「頂上」

S-Works Tarmac SL8は、確実にレースバイクであるがプロのレーサーだけでなく、「日常を少しでも特別にしたい」と願う全てのライダーにも恩恵がある。ふと、笑みが漏れるほどの加速、峠道での軽快さ、ちぎれそうなときに差を詰める勇気を与えてくれる。

これらは、スペックシートに記されていない、しかし何物にも代えがたい体験だ。「レースには出ないから」と遠慮する必要はない。最高峰の機材こそが、サイクリストに新しい情熱を吹き込んでくれるのだ。

S-Works Tarmac SL8はAethosのように最軽量でもなく、AEROADのように最速でもない。しかし、軽量・空力・剛性の「不可能な三角」を解消した傑作といえる。

「頂点を味わうのに、プロである必要はない」

S-Works S-Works Tarmac SL8が伝える、もっとも深いメッセージかもしれない。

プロからアマチュアまで、速さを追求する全てのライダーに究極の体験をもたらす。唯一の弱点は価格だが、その性能は投資に見合うものだ。ロードバイクの進化形として今後数年間、S-Works Tarmac SL8が基準を築くだろう。